親が年齢を重ねる中で、終活というテーマが家族の間で重要な課題となることがあります。終活は、親の残りの人生をより充実させるだけでなく、残される家族の負担を軽減し、トラブルを回避するための準備です。本記事では、親の終活が必要な理由から具体的なサポート方法、注意点まで詳しく解説します。この記事を読むことで、親子で終活を進めるためにやるべきことが明確になります。

親の終活が必要な理由と背景

「親の終活に関するアンケート」から見えてくる、現代の終活事情

親との「終活」について、どのように話を切り出し、進めていくべきかは、多くの人が抱える共通の悩みです。株式会社エス・エム・エスが2022年に実施した「親の終活に関する意識調査」によると、親と終活について話したことがない人は67.7%と過半数を超えています。一方で、「話したことはないが、話したい」と思っている人が約4割にのぼることから、話題の重要性を認識しながらも、切り出すタイミングや方法に悩む姿が浮かび上がっています。

調査では、親と生前に話しておきたい内容として、1位が「介護の希望」、2位が「葬儀」、3位が「延命治療」となり、親の老後や最期の希望を知りたいというニーズが高いことが明らかになりました。相続や財産分与といった具体的な法的な話題よりも、親の意向を尊重し、それに寄り添う形での話し合いを望む傾向がうかがえます。

しかしながら、親と終活について話し合えない理由として、「切り出しにくい」「話すきっかけがない」といった心理的な壁を挙げる人が多い結果に。また、「話せるイメージがわかない」という回答が約30%にのぼり、どのように話を進めるべきか分からないまま時間が過ぎてしまう現状が見て取れます。

一方で、「ニュースやメディアで終活について知ったこと」をきっかけに話し合いを始める人が約4割と最も多い結果も得られました。新型コロナウイルスの影響もあり、先々のことを考える機会が増えたことが背景にあると考えられます。また、親と終活について話すタイミングについては、50%が「日常会話の中で自然に切り出す」と回答しており、特別な場面ではなく、普段の会話の中でさりげなく話題にすることが成功の鍵となるようです。

こうした結果からも、親の終活について話すことの重要性が広く認識されつつある一方で、具体的な話し合いの手法や切り出し方については多くの人が課題を感じている現状が浮き彫りになっています。

(参照)

https://www.bm-sms.co.jp/news-press/prs20220322ansinsougi_research/

終活を早期に始めるメリットとタイミング

終活は親が元気なうち、特に70代前後に始めることが重要です。早期に取り組むことで、計画を立てながらじっくりと準備が進められます。親自身が自らの意思を反映しやすく、家族にとっても安心感を得られます。また、財産整理や相続準備といった実務的な問題もスムーズに解決できます。

子ども世代が知っておくべき終活の基礎知識

子ども世代が終活について理解し、サポートできる知識を持つことが大切です。エンディングノートや遺言書、財産管理、介護計画など、親の生活全般に関する基礎的な情報を把握しておきましょう。

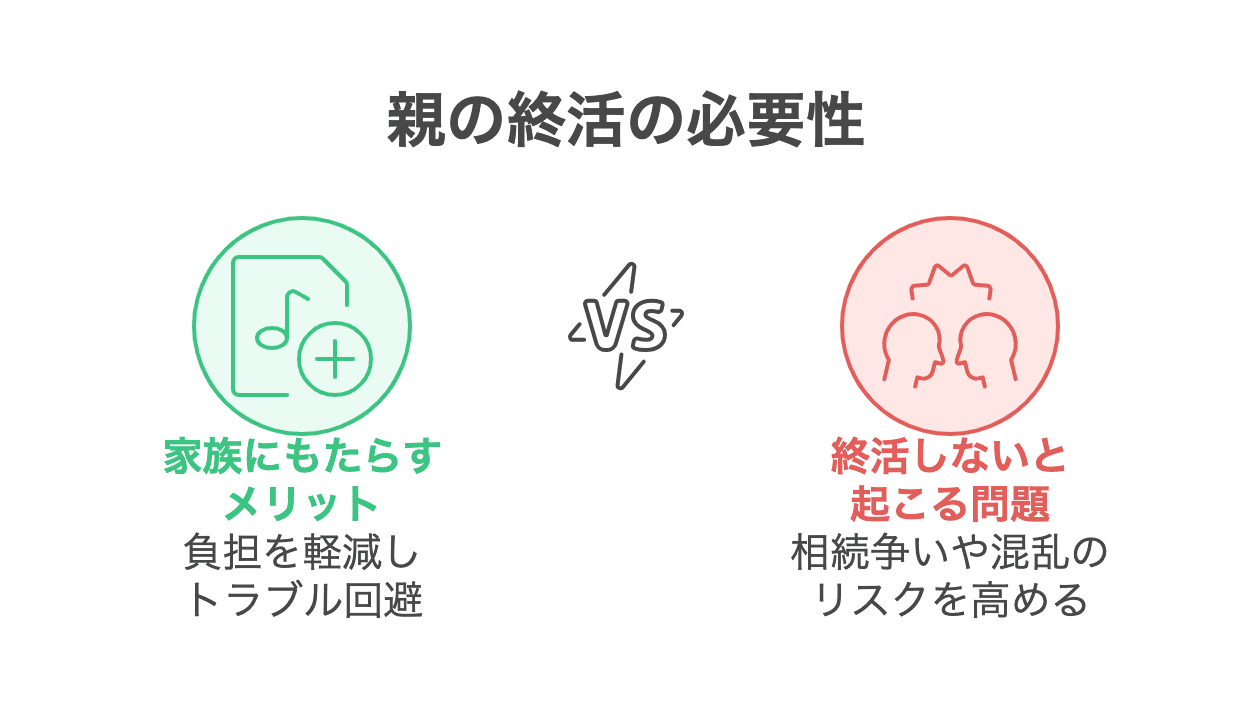

親の終活の必要性

親の終活が家族にもたらすメリット

遺品整理や手続きの負担軽減

親が生前に物の整理や手続きの準備をしておくことで、遺族が慌てることなく対応できます。特に遺品整理は、精神的・肉体的負担が大きい作業です。

親の意思を尊重した老後準備

終活を通じて、親が望む老後の暮らしや医療・介護に関する希望を明確にすることができます。家族がそれを共有することで、親の望む生活をサポートできる体制が整います。

家族間のトラブル回避

財産分与や相続に関して終活中に取り決めておけば、後々のトラブルを防ぐことが可能です。事前に話し合うことで家族間の不信感や衝突を避けられます。

終活をしない場合に起こり得る問題

相続争いのリスク

親が終活を行わないと、相続手続きで家族が争う可能性が高まります。特に遺産分割が複雑な場合、感情的な対立が深刻化することがあります。

突然の葬儀や入院での混乱

準備が整っていないと、突然の出来事に家族が対応しきれず、混乱やストレスを引き起こす原因になります。葬儀や入院費用、手続きに関する情報を把握していないと、迅速な対応が難しくなります。

親の終活で子どもがやるべきこと

親が終活を始める際に確認するポイント

財産・資産の状況を把握

親の預貯金や不動産、保険など、資産の全体像を把握することで、相続や介護費用に関する準備がしやすくなります。

医療・介護に関する意思

親が延命治療を望むかどうか、どのような介護体制を希望しているかを確認しましょう。意思が明確であると、緊急時にも迅速に対応できます。

葬儀やお墓の希望

葬儀の規模や形式、希望するお墓について親と話し合い、具体的な計画を立てておくと安心です。

知人や親族の連絡先の整理

親が親しくしている知人や親族の連絡先を整理しておくことで、急な知らせが必要な際に役立ちます。

エンディングノート作成のサポート

購入や書き方のアドバイス

エンディングノートは書店やネットで手軽に購入できます。親が取り組みやすいよう、シンプルなフォーマットを選びましょう。

親と一緒に記入する際の進め方

全てを一度に書き終える必要はありません。リラックスした雰囲気で少しずつ進めることで、親の負担を軽減します。

デジタル遺産(アカウント・パスワード)の整理

親のデジタルデータ(メールアカウント、SNS、オンラインバンキングなど)をリスト化しておくと、死後の手続きがスムーズになります。

親の終活を進めるためのコミュニケーション術

親に終活を切り出すタイミングと方法

テレビやニュースから自然に話題を振る

終活や相続に関するニュースをきっかけに、会話を始めるのが効果的です。

自分も終活を始めたことを共有

自分自身の終活に取り組んでいることを伝えると、親も関心を持ちやすくなります。

親の友人や同年代の話を参考にする

親の友人が終活を進めている事例を挙げることで、親の心を動かしやすくなります。

会話をスムーズに進めるコツ

親の不安に寄り添う

親が抱える老いや死への不安を受け止め、共感を示しましょう。

将来のポジティブな話題を取り入れる

終活を通じて親の夢や希望を実現する話題を提供すると、前向きに取り組んでもらえます。

無理強いせず時間をかける

親が嫌がる場合は、無理に進めず、ゆっくりと話し合いを進めることが大切です。

親と一緒に行う終活準備

親の老後資金計画や資産管理

預貯金や不動産の確認

親の資産状況を把握することで、老後の生活費や相続準備がスムーズに進められます。不動産については、名義や管理の状況も確認しましょう。

保険や年金の整理

保険契約や年金の内容を一緒に確認し、必要に応じて見直しを行います。医療保険や生命保険が家族のニーズに合っているかを検討することも重要です。

身の回りの整理や断捨離の手伝い

思い出の品の仕分け

親が大切にしている思い出の品を一緒に整理することで、親子の絆を深める時間にもなります。

不用品の処分

古い家電や衣類、不要な家具など、親が手放しにくいものの整理をサポートします。

医療・介護計画の話し合い

延命治療の希望

親が延命治療を望むかどうかについて、具体的に聞いておきます。この話はデリケートですが、家族が理解しておくことで緊急時の意思決定がスムーズになります。

施設選びや在宅介護の選択

親の希望に基づき、介護施設の候補を検討したり、自宅介護を支えるサービスを調べておくと安心です。

葬儀・お墓に関する希望の共有

葬儀の規模や形式

親がどのような葬儀を希望しているのかを聞き、費用や段取りを一緒に考えます。

墓地や散骨などの選択肢

お墓を持つのか、樹木葬や散骨などの別の選択肢を選ぶのか、親の意向を確認しておきましょう。

終活に消極的な親への対応策

親が終活に消極的な理由と心理

面倒くさいという思い

終活に取り組むことを「面倒くさい」と感じる親も少なくありません。その場合、少しずつ進めることで負担を減らす工夫が必要です。

老いや死を受け入れられない心情

老いや死について考えること自体が嫌だと感じる親もいます。この場合、終活を「前向きな準備」として話し、心を開いてもらえるよう努めます。

死に関する文化や社会的な価値観

親が終活を嫌がる背景には、文化や社会的な価値観が大きく影響していると考えられます。特に「死」に関する話題は、忌むべきものとされ、家庭内や公共の場で話すことが避けられてきた歴史があります。日本の伝統的な価値観では、「死」を明確に話題にすることが縁起でもないとされ、親世代にとっては終活のような「死後の準備」はタブー視されがちでした。

また、「葬儀」は故人を悼む遺族のための儀式であり、生前に自分で準備するものではないという考え方も強く根付いていました。そのため、葬儀やお墓のことを事前に決めることは「生前に自分の死を招く行為」として受け取られ、不吉だと感じる人も多かったのです。こうした背景から、親世代にとって終活という行為は違和感があり、時には抵抗感すら抱かせる要因となっているのです。

しかし、現代では社会の価値観が変わり、終活は家族への思いやりや自分らしい人生の総括と捉えられるようになりました。親が抱えるこうした古い風潮への理解を深めつつ、少しずつ新しい価値観に寄り添ってもらえるようなアプローチが重要です。

終活を進めてもらうためのアプローチ

家族が手本を見せる

子ども自身が自分の終活に取り組む姿を見せることで、親も自然と興味を持ちやすくなります。

専門家や第三者に相談を依頼する

行政書士や終活アドバイザーといった専門家を間に入れることで、親が取り組みやすくなる場合があります。

無理に話を進めず少しずつ取り組む

親が拒否感を示した場合、焦らずに時間をかけて一歩ずつ進めていくのが効果的です。

終活に活用できるツールと専門家

エンディングノートや遺言書の作成

書き方の基本と注意点

エンディングノートには、財産状況や医療・介護の希望、葬儀の要望などを書き記します。親が書きやすいように見本を用意すると良いでしょう。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートは法的効力はなく、親の希望を記録するものです。一方、遺言書は法的効力を持ち、相続手続きにおいて重要です。

公正証書遺言のすすめ

財産分与に関して確実に親の意思を反映させるためには、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。

サポートを依頼できる専門家

行政書士や弁護士

遺言書や相続手続きに関する相談は、行政書士や弁護士が適任です。

終活カウンセラーやアドバイザー

親の心理的負担を減らし、終活を進めるためのサポートを行う専門家です。

地域で利用できるサービスやセミナー

自治体や地域団体が提供する終活セミナーや相談会を活用すると、効率よく準備を進められます。

親の終活で注意すべきポイント

親の希望を最大限に尊重する姿勢

親が望む老後の暮らしを尊重し、家族がサポートする姿勢を示すことが大切です。

家族全員で進める協力体制の構築

他の兄弟や親族との連携

兄弟や親族間で情報を共有し、役割分担を明確にしておくとスムーズに進みます。

終活中に意見交換を行い、親族全員が納得できる形で計画を進めることが大切です。

役割分担の重要性

終活には多くのタスクが伴います。それぞれの得意分野を活かして役割を分担すると良いでしょう。

遺産相続の相談

財産の内容を明確にし、分割方法を親族全員で合意しておくことが重要です。

感情的な対立を避けるコミュニケーション

終活の話し合いで感情的にならないよう、冷静に意見を交換しましょう。

まとめ

親の終活を家族全員で進めることは、将来の安心感を高めるために欠かせません。子どもがサポートすることで親の意思を反映しやすくなり、家族間のトラブルも回避できます。少しずつ取り組むことで、親子の絆を深めながら未来への準備を進めていきましょう。

この記事を共有