日本には「賀寿(がじゅ)」と呼ばれる長寿のお祝いの風習があります。これは、人生の節目ごとに長生きを祝う日本独自の文化であり、長寿への感謝や健康を願う大切な儀式です。特に還暦(60歳)や米寿(88歳)などは多くの人に知られていますが、賀寿にはそれ以外にもさまざまな種類があります。

しかし、「賀寿とは何か?」と聞かれると、詳しく説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?また、「何歳になったらお祝いするのか?」「どのように祝えばよいのか?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。

本記事では、賀寿の意味や起源、種類、マナー、贈り物の選び方について詳しく解説します。2025年の賀寿早見表も掲載しているので、身近な方が賀寿を迎える場合に参考にしてください。大切な人の長寿を祝う素晴らしい機会を、心を込めて準備しましょう。

1. 賀寿とは?

長寿祝いの風習はいつから?

賀寿の風習は、日本だけでなく、中国の「年祝い」に由来すると言われています。この風習は古代中国の「寿誕(じゅたん)」と呼ばれる長寿祝いが起源とされ、日本には奈良時代から平安時代にかけて伝わったと考えられています。

平安時代には、天皇や貴族が長寿を祝う儀式を行い、長命を神仏に感謝する風習が定着しました。その後、江戸時代に入ると、武士や庶民の間にも広がり、特に還暦(60歳)は「人生の一区切り」として盛大に祝われるようになりました。

昔は「人生50年」と言われ、60歳を超えること自体が非常に稀だったため、還暦を迎えることが大変めでたいとされました。現代では平均寿命が大幅に伸びたことで、還暦以降の賀寿祝いも多様化し、家族や親しい人との絆を深める機会となっています。

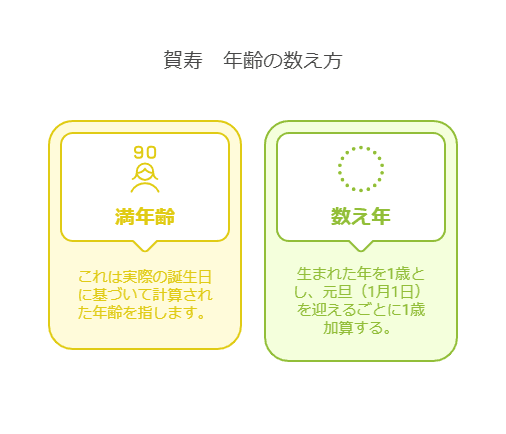

賀寿の年齢の数え方とは?

賀寿は、「満年齢」と「数え年」のどちらで祝うかによって、対象となる年齢が異なります。

・満年齢:生まれた年を0歳とし、誕生日が来るたびに1歳ずつ加算する(現代の一般的な年齢計算方法)。

・数え年:生まれた年を1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるごとに1歳加算する(昔の日本の年齢計算方法)。

満年齢と数え年、どちらで祝うべき?

もともと賀寿は数え年で祝うのが正式とされていますが、現在では満年齢で祝うケースも増えています。特に還暦(60歳)や米寿(88歳)などは、誕生日に満年齢でお祝いすることが一般的です。

ただし、地域や家庭の慣習によっては、数え年で祝うこともあります。賀寿のお祝いをする際には、家族や本人の意向を尊重し、満年齢・数え年のどちらで行うかを相談するとよいでしょう。

2. 賀寿の種類・年齢・色

賀寿には、特定の年齢ごとに異なる名称があり、それぞれに意味や由来、テーマカラーがあります。ここでは、主な賀寿の種類について詳しく解説します。

賀寿の種類と意味

名称 | 年齢(満・数え) | 由来 | テーマカラー |

|---|---|---|---|

還暦(かんれき) | 60歳(数え61歳) | 干支が一巡し、生まれた年の干支に戻るため | 赤 |

古希(こき) | 69歳(数え70歳) | 杜甫の詩「人生七十古来稀なり」より | 紫 |

喜寿(きじゅ) | 76歳(数え77歳) | 「喜」の草書体が「七十七」に見えることから | 紫 |

傘寿(さんじゅ) | 79歳(数え80歳) | 「傘」の略字が「八十」に見えることから | 黄(金茶) |

米寿(べいじゅ) | 87歳(数え88歳) | 「米」の字が「八十八」に分解できることから | 黄(金茶) |

卒寿(そつじゅ) | 89歳(数え90歳) | 「卒」の略字が「九十」に見えることから | 紫 |

白寿(はくじゅ) | 98歳(数え99歳) | 「百」から「一」を引くと「白」になることから | 白・桃 |

百寿(ももじゅ) | 99歳(数え100歳) | 100歳の節目 | 白・桃 |

茶寿(ちゃじゅ) | 107歳(数え108歳) | 「茶」の字が「十+十+八十八」に分解できることから | - |

皇寿(こうじゅ) | 110歳(数え111歳) | 「皇」が「白(99)+一+十+一」に分解できることから | - |

大還暦(だいかんれき) | 119歳(数え120歳) | 還暦の2周目にあたる | - |

賀寿のテーマカラーの意味

賀寿のお祝いには、それぞれの年齢に応じたテーマカラーがあります。例えば、還暦の「赤」は「魔除け」「再生」の意味が込められており、赤いちゃんちゃんこを着る風習が残っています。

また、古希・喜寿の「紫」は、高貴な色とされ、長寿や尊敬の象徴です。米寿の「黄(金茶)」は、黄金色の稲穂をイメージし、豊かさや繁栄を表します。百寿の「白・桃」は、純粋さや優しさ、長寿への祝福の意味を持ちます。

このように、賀寿の色にはそれぞれ意味があるため、贈り物を選ぶ際の参考にするとよいでしょう。

3. 賀寿の基本マナー

賀寿のお祝いをするときは、正しいマナーを守ることが大切です。お祝いを贈るタイミングや、熨斗(のし)の書き方、お祝いの言葉の選び方を確認しておきましょう。

賀寿祝いを贈るタイミング

賀寿のお祝いは、誕生日や敬老の日、正月、お盆など、家族が集まりやすい機会に行うのが一般的です。特に、還暦や米寿などの節目の年齢では、親族や友人を招いて盛大にお祝いするケースが多いです。

還暦(60歳)のお祝いのタイミング

還暦は人生の新たなスタートとされ、家族や親しい友人と食事会を開くことが一般的です。還暦祝いのプレゼントを渡す場合は、誕生日当日やその前後の週末に行うと良いでしょう。

米寿(88歳)など高齢での賀寿祝いのタイミング

高齢の方の賀寿祝いでは、体調を考慮することが重要です。お正月やお盆などの家族が集まる時期に合わせて行うと無理がなく、ゆっくりとした時間を過ごせます。

正しい水引と表書き

賀寿のお祝いでは、贈り物を渡す際に「のし袋」や「熨斗紙(のしがみ)」を使用するのが一般的です。適切な水引や表書きを選ぶことで、より丁寧な贈り物となります。

水引の選び方

・水引の種類:紅白または金銀の「蝶結び」の水引を使用

・理由:「蝶結び」は何度でも繰り返してよいお祝い事に使うため

表書きの書き方

表書きは、贈る相手や賀寿の種類によって異なります。

賀寿の種類 | 表書きの例 |

|---|---|

還暦(60歳) | 「祝還暦」「還暦御祝」「御祝」 |

古希(70歳) | 「祝古希」「古希御祝」「御祝」 |

喜寿(77歳) | 「祝喜寿」「喜寿御祝」「御祝」 |

米寿(88歳) | 「祝米寿」「米寿御祝」「御祝」 |

卒寿(90歳) | 「祝卒寿」「卒寿御祝」「御祝」 |

白寿(99歳) | 「祝白寿」「白寿御祝」「御祝」 |

また、目上の方に贈る場合は「御祝」ではなく「御寿福」と書くこともあります。

表書きの下段には、贈り主の名前をフルネームで記載するのが一般的です。

なお、「還暦御祝」「古希御祝」など4文字の表書きについては、一般的に使用されますが、縁起を気にされる方の中には「死文字」を連想するため避ける場合もあります。そのため、より縁起の良い表記を選びたい場合は、「還暦乃御祝」「古希乃御祝」などのように間に「乃」を加えて5文字にする方法もあります。

賀寿に贈る言葉

お祝いの言葉は、できるだけ前向きで温かみのあるものを選びましょう。

例文

家族や親しい友人向け

「還暦おめでとうございます。これからも元気で長生きしてください!」

「米寿を迎えられたこと、心よりお祝い申し上げます。ますますお元気でお過ごしください。」

目上の方や職場の方へのメッセージ

「○○様の傘寿を心よりお祝い申し上げます。これからもご健勝とご多幸をお祈りいたします。」

避けるべき言葉

「老いる」「死」「短い」「弱る」などのネガティブな言葉は避けるのがマナーです。

4. おすすめの贈り物とは?

賀寿のお祝いでは、年齢ごとのテーマカラーや本人の好みに合わせた贈り物を選ぶことが大切です。ここでは、テーマカラーを活かした贈り物と、それを使用しない場合のおすすめ、選び方のポイントについて詳しく紹介します。

テーマカラー・シンボルカラーを活かした贈り物

賀寿にはそれぞれの年齢に応じたテーマカラーがあるため、それを取り入れた贈り物は特に喜ばれます。

還暦(60歳) – 赤

おすすめの贈り物

・赤いちゃんちゃんこ・帽子(伝統的な贈り物)

・赤ワイン・赤い花のアレンジメント(おしゃれなプレゼント)

・赤いストールや小物(普段使いできるアイテム)

古希(70歳)・喜寿(77歳) – 紫

おすすめの贈り物

・紫色の和菓子セット(見た目も華やか)

・紫色のストールやネクタイ(おしゃれな実用品)

・ラベンダーの香りのギフトセット(リラックス効果)

傘寿(80歳)・米寿(88歳) – 黄(金茶)

おすすめの贈り物

・金色の湯呑みや茶器セット(高級感のあるプレゼント)

・黄色い花(ひまわり・バラ)(明るい雰囲気)

・金箔入りのお酒(特別感のある贈り物)

白寿(99歳)・百寿(100歳) – 白・桃

おすすめの贈り物

・白い花(百合・カスミソウ)や桃色の花束

・白い羽織やひざ掛け(温かみのあるプレゼント)

・名入れフォトフレーム(家族との思い出を形に)

テーマカラーを使用しない場合のおすすめ

テーマカラーを取り入れず、実用性や好みに合わせたプレゼントも人気があります。

健康をサポートする贈り物

・高級フルーツや健康食品(体に優しいプレゼント)

・血圧計・マッサージ機(健康管理に役立つアイテム)

・ウォーキングシューズ・ストレッチグッズ(健康維持をサポート)

趣味を楽しめる贈り物

・旅行券・温泉宿泊券(リフレッシュできる体験型ギフト)

・書道具・手芸用品・ガーデニングセット(趣味を楽しめる)

・電子書籍リーダーやオーディオブック(読書好きにおすすめ)

贈り物の選び方・金額の目安

贈り物を選ぶ際には、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。

① 本人の好みを優先

長く愛用できるものや、趣味に合ったアイテムを選ぶと喜ばれます。事前に家族にリサーチしておくのもおすすめです。

② 実用的なものを選ぶ

日常生活で使えるものや、健康維持に役立つアイテムは特に喜ばれます。高齢の方には「軽くて使いやすい」「負担の少ない」ものを選ぶのがポイントです。

③ 金額の目安

・家族からの贈り物:5,000円~30,000円

・親しい友人・同僚からの贈り物:3,000円~10,000円

・会社や団体からの贈り物:10,000円~50,000円

贈り物は、価格よりも「気持ち」が大切です。心のこもったプレゼントを選びましょう。

5. おすすめできない贈り物とは?

賀寿のお祝いでは、贈り物の選び方が重要です。しかし、中には縁起が悪いとされるものや、相手に不快感を与えてしまう可能性のあるものもあります。ここでは、賀寿の贈り物として避けるべきアイテムについて解説します。

1. 縁起が悪いとされる贈り物

① 櫛(くし)

「櫛」は「苦(く)」「死(し)」を連想させるため、贈り物としては適していません。特に目上の方に贈るのは失礼にあたるため、避けるのが無難です。

② ハンカチ

ハンカチは「手巾(てぎれ)」とも書き、「縁を切る」ことを意味するとされています。そのため、長寿を願う賀寿のお祝いにはふさわしくありません。

③ お茶(特に緑茶)

日本では香典返しとしてお茶が使われることが多いため、贈り物としては不適切とされることがあります。ただし、相手が好んで飲む場合は問題ないケースもあります。

2. 老いを連想させる贈り物

① 杖・補聴器・老眼鏡

健康を気遣うつもりで贈ったとしても、受け取る側が「年寄り扱いされた」と感じてしまう可能性があります。これらのアイテムは本人が希望した場合を除き、贈らない方がよいでしょう。

② 介護用品(歩行補助器・シルバーカーなど)

高齢の方にとって実用的ではありますが、お祝いの贈り物としては適していません。健康を願うなら、栄養食品やマッサージ器のような「健康維持」をサポートするものを選ぶとよいでしょう。

3. 靴や履物

靴やスリッパなどの履物は、「踏みつける」という意味を持つため、目上の方への贈り物には適していません。特に賀寿の贈り物としては避けるのが無難です。

4. 刃物類(包丁・ハサミなど)

包丁やハサミは「縁を切る」ことを連想させるため、賀寿のお祝いには不向きです。調理好きな方へのプレゼントとして考えている場合は、本人の希望を確認するのがよいでしょう。

5. 高価すぎるもの

高価すぎる贈り物は、相手に気を遣わせてしまうことがあります。特に、金銭的な負担をかけたくない高齢者にとっては、気軽に受け取れる価格帯のものが適しています。

6. 賀寿祝い年齢早見表2025年

賀寿のお祝いをする際には、対象となる年齢を正しく把握することが大切です。2025年に賀寿を迎える方の生まれ年を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

賀寿祝いの年齢と生まれ年(2025年時点)

賀寿名 | 年齢(満・数え) | 満年齢の生まれ年 | 数え年の生まれ年 |

|---|---|---|---|

還暦(かんれき) | 60歳(数え61歳) | 1965年(昭和40年) | 1966年(昭和41年) |

古希(こき) | 69歳(数え70歳) | 1955年(昭和30年) | 1956年(昭和31年) |

喜寿(きじゅ) | 76歳(数え77歳) | 1948年(昭和23年) | 1949年(昭和24年) |

傘寿(さんじゅ) | 79歳(数え80歳) | 1945年(昭和20年) | 1946年(昭和21年) |

米寿(べいじゅ) | 87歳(数え88歳) | 1937年(昭和12年) | 1938年(昭和13年) |

卒寿(そつじゅ) | 89歳(数え90歳) | 1935年(昭和10年) | 1936年(昭和11年) |

白寿(はくじゅ) | 98歳(数え99歳) | 1926年(大正15年 / 昭和元年) | 1927年(昭和2年) |

百寿(ももじゅ) | 99歳(数え100歳) | 1925年(大正14年) | 1926年(大正15年 / 昭和元年) |

茶寿(ちゃじゅ) | 107歳(数え108歳) | 1917年(大正6年) | 1918年(大正7年) |

皇寿(こうじゅ) | 110歳(数え111歳) | 1914年(大正3年) | 1915年(大正4年) |

大還暦(だいかんれき) | 119歳(数え120歳) | 1905年(明治38年) | 1906年(明治39年) |

賀寿年齢の確認方法

・満年齢:誕生日を迎えると加算される現在の年齢。

・数え年:生まれた年を1歳とし、1月1日ごとに1歳加算する昔の計算方法。

賀寿のお祝いをする際には、満年齢・数え年のどちらを基準にするか、本人や家族と相談のうえ決めるのがよいでしょう。

まとめ

賀寿とは、長寿を祝う日本の伝統的な風習です。還暦(60歳)から始まり、古希(70歳)、喜寿(77歳)、米寿(88歳)など、特定の節目ごとにお祝いをする文化が根付いています。それぞれの賀寿には意味があり、テーマカラーや由来も異なります。

賀寿のお祝いをする際には、贈り物の選び方やマナーを意識することが大切です。テーマカラーを取り入れたプレゼントや、健康を願う実用的なギフトが喜ばれる一方で、縁起が悪いとされる「櫛」「ハンカチ」「老いを連想させるもの」は避けるのがマナーです。また、贈るタイミングや表書きの書き方にも注意しましょう。

さらに、2025年に賀寿を迎える方の生まれ年を確認することで、正確にお祝いの準備をすることができます。賀寿の年齢は、満年齢と数え年のどちらで祝うかによって異なるため、家族や本人の希望を考慮して決めるのがよいでしょう。

大切な人の賀寿を祝うことは、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。心を込めたお祝いを計画し、温かいひとときを過ごしてください。

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

終活サポート ワンモア今井代表に聞いた|終活の意識変化と今後。一歩を踏み出すためのアドバイス

【完全ガイド】銀行貸金庫は相続税の対象!開け方・必要書類・相続人同意・遺言書確認までトラブル回避や終活整理について徹底解説

CCRCとは?老後を変える住まいの選択肢と日本での展開事例

ホスピスとは?特徴・費用・選び方まで、最期を穏やかに過ごすためのガイド

家の解体費用はいくら?相場・流れ・補助金から「解体すべきか」の判断軸まで解説

【新座市】自分も地域もプラスになる学び にいざプラスカレッジをご紹介

【さいたま市】セカンドライフをいきいきと過ごすきっかけに シニアユニバーシティをご紹介

遺骨ダイヤモンドとは?アルゴダンザ・ジャパン社へ伺いました