法事の回数と弔い上げのタイミングを分かりやすく解説!供養の基本ガイド

公開日: 更新日:

法事の回数と弔い上げのタイミングを分かりやすく解説!供養の基本ガイド

法事や法要は、故人を偲び、冥福を祈るために行われる仏教の重要な儀式です。一周忌や三回忌、七回忌といった節目の回忌法要を通じて、家族や親族が故人を偲び、絆を深める場としても大切にされています。

しかし、「何回忌まで行えばいいのか」「弔い上げはいつが適切か」「宗派によって違いはあるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、法事や法要の意味や種類、弔い上げの意義とタイミング、宗派ごとの違いや費用相場について詳しく解説します。

故人を偲び、安心して供養を行うための参考にしてください。

法事・法要とは?意味と違いを知る

まず、法事と法要の違いを明確にしておきましょう。この二つの言葉は混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持ちます。

法事とは

法事は、故人を偲び冥福を祈るための仏教行事全般を指します。追善供養とも呼ばれ、僧侶の読経や焼香、会食などを通じて、家族や親族、時には友人も参列する場です。法事には、故人との思い出を語り合い、家族同士の絆を深める意味もあります。

法要とは

法要は、法事の中でも特に仏教儀式にあたる部分を指します。僧侶による読経や追善供養が中心となり、仏教の教えに基づいて極楽浄土での成仏を願う儀式です。一周忌や三回忌などの年忌法要が一般的です。

法要の種類と基本的な流れ

法要は、故人の冥福を祈り、供養を行うための大切な仏教行事です。その種類や目的はさまざまですが、それぞれに特有の意味があり、基本的な流れに沿って執り行われます。法要は、故人を偲びつつ遺族や親族が心を一つにする重要な時間でもあります。以下に、主な法要の種類とその意味、一般的な流れを詳しく解説します。

初七日(7日目)

概要

故人が亡くなった日を起点に7日目に行われる法要です。最初の節目となるため、遺族にとっても重要な供養の機会となります。近年では、葬儀と同日に「繰り上げ初七日」として行われるケースが増えています。

一般的な流れ

1.僧侶による読経

2.遺族と親族が焼香を行う

3.僧侶の説法を聞く(場合による)

4.供物やお花をお供えする

5.会食を行い、故人を偲ぶ

注意点

初七日を葬儀と同日に行う場合、準備が慌ただしくなるため、あらかじめ葬儀社や菩提寺とスケジュールをしっかり調整しておきましょう。

四十九日(49日目)

概要

四十九日は、故人が転生先を定められる「忌明け」とされる重要な節目です。この日を境に遺族は通常の日常生活に戻り、故人の位牌や仏壇を用意するタイミングでもあります。

一般的な流れ

1.僧侶による読経と焼香

2.位牌の開眼供養(仏壇や位牌を初めて祀る儀式)

3.墓参り(可能であればこの日に行う)

4.法要後に会食を行い、故人を偲ぶ

注意点

供物やお花は新鮮なものを準備し、位牌や仏壇の配置に注意を払います。

遠方からの親族や知人が参列することも多いため、早めに日程を調整し案内状を送るようにしましょう。

一周忌(1年目)

概要

一周忌は、命日から1年後に行われる最初の大規模な法要です。故人が亡くなってから1年間の節目を迎え、故人を偲ぶために親族や友人、知人を招待して行うことが一般的です。多くの場合、施主(主催者)である喪主が挨拶を行い、全体を取り仕切ります。

一般的な流れ

1.僧侶による読経と焼香

2.墓参り(法要と合わせて行うことが多い)

3.法要後の会食(お斎)で参列者をもてなす

服装

喪服が一般的ですが、男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルを着用します。親族以外の参列者の場合は準喪服でも構いません。

注意点

親族以外にも故人と関わりのあった知人や友人を招待するため、参列者の人数に応じた会場や食事の手配が必要です。

施主として参列者に挨拶を行う際は、事前に挨拶文を考えておくとスムーズです。

三回忌(2年目)

概要

三回忌は、命日から2年目に行われる法要です。一周忌ほど規模は大きくなく、参列者は親族が中心となることが多いですが、故人の供養として重要な行事です。

一般的な流れ

1.僧侶による読経と焼香

2.墓参り

3.会食で故人を偲ぶ

注意点

一周忌よりも規模が小さくなることが一般的ですが、親族間で日程や場所をしっかり調整しておくことが大切です。

遠方の親族には早めに案内を送り、参加しやすい環境を整えましょう。

七回忌(6年目)

概要

七回忌以降の法要は、参列者が親族中心になることが多く、小規模で行われるのが一般的です。この節目以降は、故人を家族だけで偲ぶ行事として執り行われます。

十三回忌、二十七回忌

概要

十三回忌(12年目)、二十七回忌(26年目)などの年忌法要も同様に、小規模な法要となる傾向があります。親族間のコミュニケーションを兼ねた集まりとして行うケースもあります。

三十三回忌(弔い上げ)

概要

三十三回忌は、故人を供養する行事の一区切りとされる「弔い上げ」に該当します。この法要を最後に個別の供養を終え、故人の霊を祖先の霊と一緒に祀る習慣があります。

注意点

弔い上げの規模や形式は地域によって異なるため、菩提寺や親族と相談して準備を進めることが大切です。

法要にかかる費用:主要な回忌法要の場合

法要は故人を供養するための重要な行事ですが、その準備にはさまざまな費用がかかります。ここでは、主要な回忌法要(初七日・四十九日・一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・三十三回忌)を行い、三十三回忌で弔い上げとする場合の費用について具体的に解説します。

法要ごとの費用の内訳

各法要の費用は以下のような項目に分けられます。

お布施

僧侶への感謝として渡すお金で、読経の謝礼としての意味があります。

相場:3万円

僧侶の交通費(お車代・御膳料)

僧侶の移動や、法要後の食事に参加されない場合に渡す費用です。

相場:5千円〜1万円

会場費

法要を寺院や斎場で行う場合にかかる費用。自宅で行う場合は無料。

寺院の場合:3万円

斎場の場合:5万円〜10万円

親族との食事代

法要後の会食にかかる費用。参列人数によりますが、1人あたり5千円を目安に計算します。

相場:5万円〜10万円

お供物代

仏前に供える供物や、お菓子・果物などを購入する費用です。

相場:5千円

法要ごとの費用概算

自宅で法要を行う場合の費用(最低限の金額)と、斎場を利用する場合の費用を計算してみました。会場費は省くことも可能です。

1. 初七日法要

費用の内訳(自宅の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

お供物代:5千円

合計:3万5千円

費用の内訳(斎場の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

会場費:5万円

お供物代:5千円

合計:8万円5千円

2. 四十九日法要

費用の内訳(自宅の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

お供物代:5千円

親族の食事代:5万円

合計:8万5千円

費用の内訳(斎場の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

会場費:5万円

お供物代:5千円

親族の食事代:5万円

合計:13万円5千円

3. 一周忌法要

費用の内訳(自宅の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

お供物代:5千円

親族の食事代:10万円

合計:13万5千円

費用の内訳(斎場の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

会場費:10万円

お供物代:5千円

親族の食事代:10万円

合計:23万円5千円

4. 三回忌法要以降

一周忌以降の法要では、参列者が少なくなることが一般的です。そのため、食事代や会場費を抑えることが可能です。

七回忌(自宅の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

お供物代:5千円

親族の食事代:5万円

合計:8万5千円

十三回忌(自宅の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

お供物代:5千円

親族の食事代:5万円

合計:8万5千円

三十三回忌(自宅の場合)

お布施:3万円

僧侶の交通費:5千円

お供物代:5千円

親族の食事代:5万円

合計:8万5千円

合計費用

主要な回忌法要(初七日、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌)のすべてを行った場合の総費用を計算します。

自宅で行う場合

初七日:3万5千円

四十九日:8万5千円

一周忌:13万5千円

三回忌:8万5千円

七回忌:8万5千円

十三回忌:8万5千円

三十三回忌:8万5千円

総合計:59万円

斎場で行う場合(一部斎場利用を想定)

初七日:8万5千円

四十九日:13万5千円

一周忌:23万5千円

三回忌以降は自宅で行うと仮定し、8万5千円×4回分=34万円

総合計:79万5千円

法要の費用は、自宅で行うか会場を利用するか、また参列者の規模によって大きく異なります。最低限の費用として59万円程度、斎場を利用する場合は80万円弱が目安です。準備を進める際には、菩提寺や葬儀社と相談し、無理のない範囲で供養を行うことが大切です。

弔い上げをしない場合の選択肢

弔い上げは三十三回忌や五十回忌が一般的とされていますが、必ず行わなければならないものではありません。状況に応じて弔い上げをしない選択肢を取ることもできます。以下では、弔い上げを行わない理由や背景、選択肢について詳しく解説します。

弔い上げをしない理由

健康面での問題

高齢化が進む中、法要を執り行う遺族自身が高齢となり、三十三回忌や五十回忌まで供養を続けるのが難しい場合があります。喪主や施主が健康上の理由で負担を感じている場合、三回忌や七回忌で区切りをつける選択も現実的です。

経済的な負担

年忌法要にはお布施や会食、引き出物などさまざまな費用が発生します。経済的な負担が大きくなる場合、早めに弔い上げを行うか、法要の回数を減らす選択もあります。

親族間での問題

遠方に住む親族が多い場合や、親族同士の関係が希薄になっている場合、全員が集まる日程調整が難しいことがあります。こうした場合には、無理に年忌法要を続ける必要はありません。

宗派や地域の慣習

一部の地域や宗派では三回忌や七回忌で弔い上げを行うことが一般的な場合もあります。その場合は地域の習慣に合わせる方がスムーズです。

宗派ごとの弔い上げの時期

弔い上げの時期や考え方は宗派によって異なります。以下に代表的な宗派ごとの特徴を詳しく解説します。

真言宗

一周忌から十七回忌までは順次行います。

二十三回忌・二十七回忌を省略し、二十五回忌を行うのが一般的です。

弔い上げは三十三回忌で行われることが多いですが、五十回忌や百回忌まで行う家庭もあります。

日蓮宗

一周忌から十七回忌、さらに二十三回忌・二十七回忌も行うことがあります。

二十五回忌でまとめて行うケースもあります。

日蓮宗には「弔い上げ」の概念がなく、法事を行う人が亡くなった時点で法事が終了することが多いです。

浄土真宗

一周忌から三十三回忌まで年忌法要を行います。

浄土真宗では、故人は亡くなった時点ですぐに極楽浄土へ行くとされるため、弔い上げの考え方自体が薄いことが特徴です。

年忌法要は故人を偲ぶと同時に、阿弥陀仏への信心を深める場とされています。

曹洞宗

一周忌から十七回忌までを順次行い、その後は地域や寺院の方針により異なります。

二十三回忌・二十七回忌を省略し、二十五回忌を行うことが多いです。

弔い上げは三十三回忌が一般的ですが、五十回忌を行う家庭もあります。

臨済宗

一周忌から十七回忌までを行い、その後は地域や寺院によって異なります。

二十三回忌または二十五回忌を行い、三十三回忌で弔い上げを行うことが多いです。

五十回忌以降は行わないケースが多いですが、家庭や地域によって対応が異なります。

天台宗

一周忌から十七回忌を行い、二十三回忌と二十七回忌を省略して二十五回忌を行うケースが一般的です。

弔い上げは三十三回忌で行われるのが通常です。

神道

仏教とは異なり、「霊祭」という行事を行います。

五十日祭、百日祭、一年祭、三年祭、五年祭、十年祭を経て、三十年祭を弔い上げとする場合が多いです。

キリスト教

弔い上げの概念はありません。

カトリックでは「追悼ミサ」、プロテスタントでは「記念の集い」が行われ、1年以内の期間に重点が置かれます。

弔い上げ後の流れ:永代供養という選択肢

弔い上げを行った後も、故人を供養する方法は多様です。近年注目されているのが「永代供養」です。

永代供養とは

永代供養とは、寺院や霊園が永代にわたって遺骨の管理と供養を行う埋葬方法です。家族による管理が難しい場合や、後継者問題を抱える家庭に適した供養形態として人気を集めています。

永代供養の手続きの流れ

申請

永代供養を行う寺院や霊園を選び、申し込みを行います。事前に問い合わせをして手続きに必要な書類を確認しましょう。

契約

申し込み先との契約を結びます。費用の支払い方法や管理内容をしっかりと確認してください。

納骨

契約後、遺骨を持参して納骨します。必要に応じて、閉眼供養や開眼供養を行う場合もあります。

永代供養後の供養

合同供養:寺院や霊園が主催する春・秋の彼岸、お盆などに合同供養を行います。

個別供養:特定の日に個別供養をお願いする場合は、追加費用が発生する場合もあります。

弔い上げを早めにすべき人とそうでない人

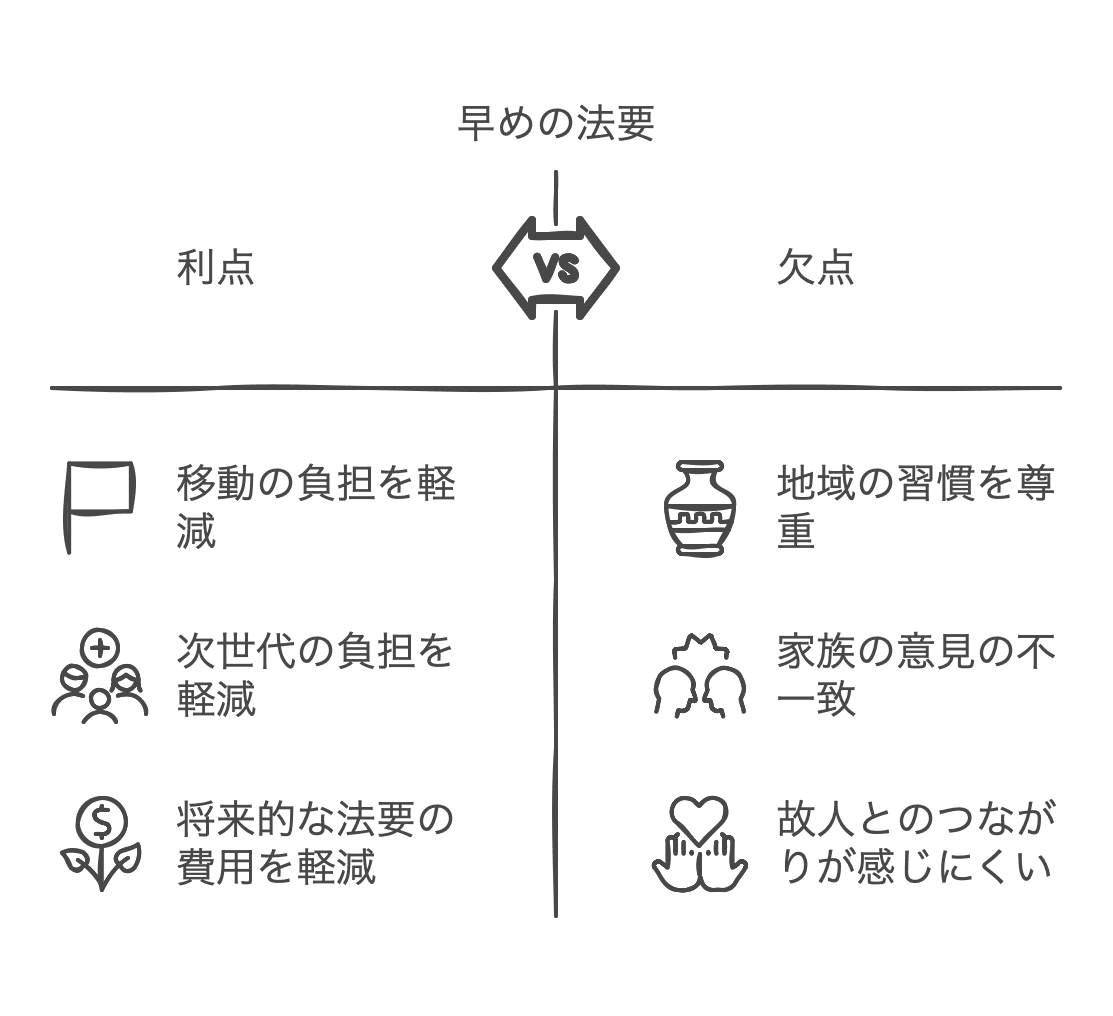

弔い上げは一般的に三十三回忌や五十回忌で行われますが、家庭の事情や地域の慣習、ライフスタイルの変化により早めに行うケースも増えています。

この章では、弔い上げを早めに行ったほうが良い場合と、一般的なタイミングを守るほうが良い場合のそれぞれの特徴について詳しく解説します。

早めにすべき人

親族が遠方に住んでいる場合

家族や親族が遠方に住んでいると、命日や年忌法要のたびに集まることが難しい場合があります。十三回忌や七回忌など、早めの弔い上げを行うことで、親族全体の負担を軽減することができます。

次世代への負担を考慮する場合

若い世代にとって法要を続けることが経済的、時間的に負担になる場合もあります。早めに弔い上げを行うことで、家庭内の負担を分散させる配慮ができます。

経済的な理由がある場合

法事や法要には読経のお布施、会食費用、引き出物の用意など、さまざまな費用が必要です。経済的負担が大きい場合、早めの弔い上げを行う選択肢があります。

早めにすべきではない人

地域の習慣を重視する家庭

地域の慣習や宗派の教えを大切にしている家庭では、三十三回忌や五十回忌まで供養を続けるのが一般的です。特に浄土真宗や日蓮宗などの宗派では、早めることが不適切とされる場合もあります。

家族の意見が一致しない場合

親族間で意見が分かれる場合は、無理に早めず、全員が納得できるタイミングまで供養を続けることが重要です。家庭全体の和を保つことが最優先となります。

故人とのつながりを丁寧に形にしたい場合

時間をかけて法要を行うことで、故人とのつながりを再確認し、心の整理をつける時間を確保できます。特に親族の多い家庭では、節目ごとに集まる意義も大切にされます。

まとめ

弔い上げの時期や方法は、宗派によって大きく異なります。仏教や神道、キリスト教それぞれの考え方を理解した上で、故人や家族に最適な供養を選びましょう。また、菩提寺や地域の慣習に相談しながら、柔軟に決めることが大切です。

弔い上げや法要を通じて、故人を偲ぶ心を大切にしつつ、家族や親族との絆を深める良い機会としてください。

この記事を共有

他の人はこんな記事も見ています

大祓(おおはらえ)とは?意味・由来・時期・作法をわかりやすく解説|夏越の祓との違いや人形の使い方も紹介

灯明供養とは?初心者でもできるやり方と準備すべきもの

涅槃会(ねはんえ)とは?意味・由来・開催時期と行事内容をわかりやすく解説|お釈迦様の命日に行われる供養の法要

期間・目的・供養の違いが一目でわかる|お盆とお彼岸をきちんと理解してご先祖様を大切に供養するための基礎知識

ペットのお盆供養は人と同じでいいの?違いや準備、初盆の迎え方をやさしく解説

法事での「のし袋」完全マニュアル:購入先、選び方、書き方からマナーまで徹底解説!

法事のお金に関する完全ガイド|香典・お布施・諸経費の内訳と準備方法

法事は平日でも失礼にならない!押さえておきたい注意点と実践方法