遺影の選び方|後悔しないためのポイントと注意点

公開日: 更新日:

遺影は、故人を偲ぶ大切な写真です。葬儀の際に祭壇に飾られ、葬儀後も仏壇の近くに置かれるなど、家族の心の支えとして長く残り続けます。しかし、いざ遺影を選ぶとなると、「どんな写真がふさわしいのか」「加工はどこまでして良いのか」と悩む人も多いでしょう。

近年、デジタル技術の進歩によって、遺影写真の選択肢が広がりました。背景の修正や服装の変更、他の人が写り込んだ写真の加工など、以前より柔軟な対応が可能になっています。そのため、必ずしもフォーマルなスタジオ写真である必要はなく、スナップ写真など身近なものからでも、故人らしい一枚を遺影に仕上げることができます。

基本的には、遺影の選定や作成は葬儀社に相談するのがスムーズですが、最近では生前に自分で遺影を準備する人も増えています。「自分らしい遺影を残したい」「家族に負担をかけたくない」という想いから、終活の一環として早めに準備することは、家族への思いやりとも言えるでしょう。

本記事では、遺影の選び方を中心に、生前準備のメリット、写真の加工や保管のポイント、さらには処分方法まで、詳しく解説していきます。後悔のない遺影を選ぶための参考として、ぜひお役立てください。

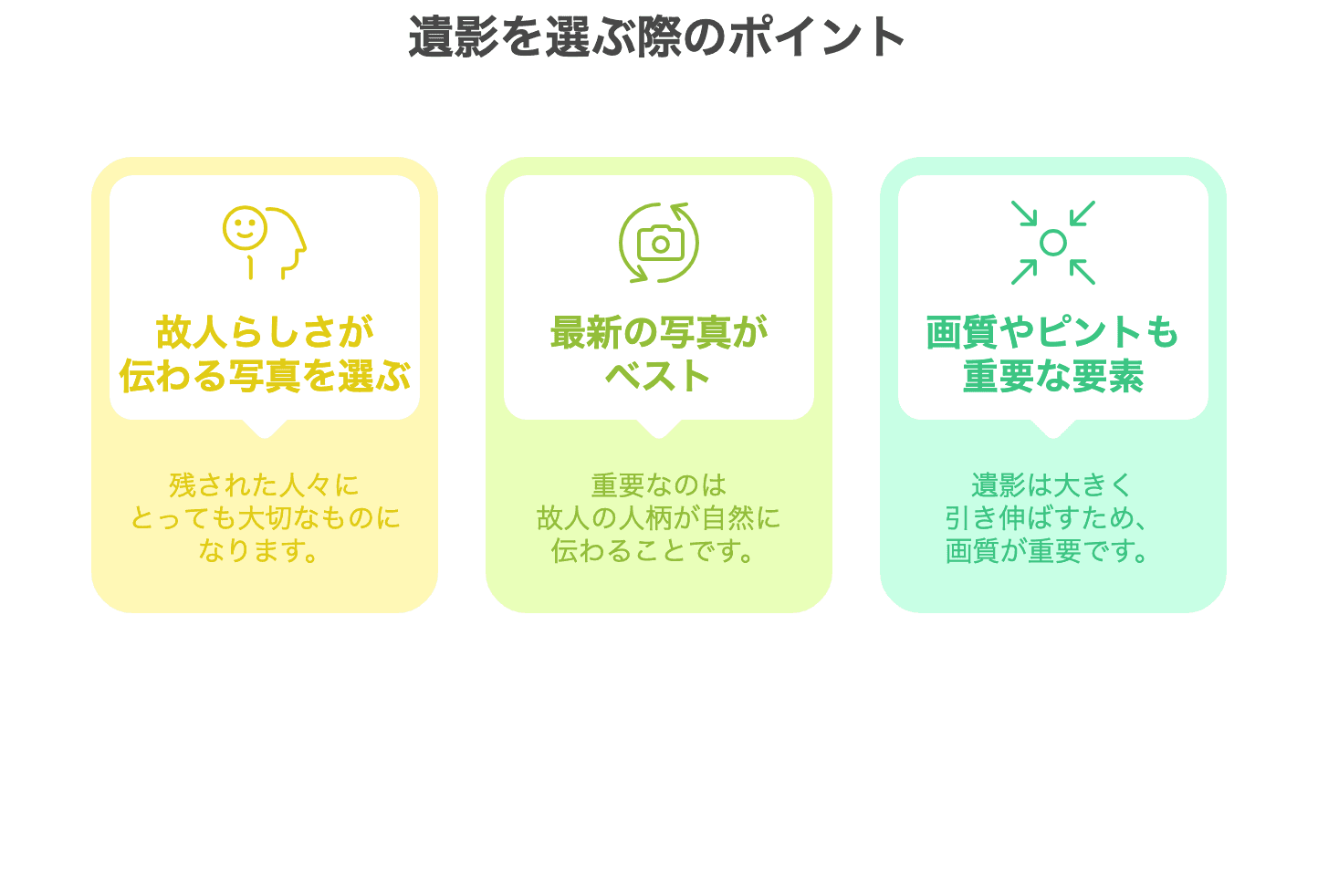

遺影を選ぶ際のポイント

遺影は故人の人生を象徴する大切な写真です。長く残るものだからこそ、「どんな写真がふさわしいのか?」と慎重に選びたいもの。しかし、いざ選ぶとなると、何を基準にすれば良いのか悩む方も多いでしょう。ここでは、遺影写真を選ぶ際に押さえておくべきポイントを解説します。

故人らしさが伝わる写真を選ぶ

遺遺影で最も重視したいのは、「故人らしさ」が伝わることです。故人の生前の姿や人柄が感じられる写真は、残された家族や親しい人々にとっても大切なものになります。

故人らしさが伝わる写真の特徴

自然な表情:無理に笑っていない、穏やかな笑顔が望ましい。

趣味や日常が感じられる写真:趣味に打ち込んでいる姿や、リラックスした日常の写真。

姿勢が自然であること:無理にポーズを取った写真よりも、自然な立ち姿や座り姿のほうが好ましい。

「カメラ目線じゃないといけないのでは?」と心配する人もいますが、必ずしもそうではありません。むしろ、自然な笑顔やリラックスした表情のほうが、故人の人柄が伝わりやすい場合もあります。

最新の写真がベスト?許容範囲について

遺影には、できるだけ最近の写真を選ぶのが一般的です。これは、故人の晩年の姿を反映するためです。

推奨される写真の年代

・1〜5年以内の写真が理想的。

・もし最近の写真がない場合でも、10年以内の写真なら問題ありません。

・過去の写真を加工し、違和感のない仕上がりにすることも可能です。

ただし、最近の写真が健康的でない場合や、故人が「もっと若い頃の写真を使ってほしい」と希望していた場合は、少し古い写真を選んでも構いません。重要なのは、故人の人柄が自然に伝わることです。

画質やピントも重要な要素

遺影は通常、大きく引き伸ばして飾るため、画質やピントの良し悪しが大きな影響を与えます。

遺影に適した解像度の目安

・200万画素以上(最低でも1000×1500ピクセル)

・顔の輪郭や目鼻立ちがはっきり写っているもの

・ピントが合っているもの

最近のスマートフォンやデジタルカメラで撮影された写真であれば、ほとんどのものが基準をクリアしています。しかし、過去の写真を使用する場合は、画質の劣化や色褪せに注意が必要です。

古い写真を使いたい場合は、専門の業者に依頼して画質を補正してもらうのも一つの方法です。最近では、AI技術を使って鮮明に補正するサービスもあります。

遺影写真の加工について

遺影写真は、ただ選ぶだけでなく、必要に応じて加工を施すことで、より美しく自然な仕上がりにすることができます。近年ではデジタル技術が進化し、写真の加工もより自然で高品質に行えるようになっています。ここでは、遺影写真の加工に関するポイントを解説します。

背景や他者の写り込みは加工で対応可能

昔は、「背景が単色でないと遺影にはふさわしくない」「他の人が写っている写真は使えない」とされていました。しかし、現代の技術では、背景の変更や他者の除去は容易に行えます。

背景の加工ポイント

単色に変更:白、青、グレーなど落ち着いた色合いに変更可能。

自然な風景に調整:故人が好きだった風景や場所に変更することも可能。

他者の写り込みをカット:集合写真などから、故人だけを切り抜いて加工。

加工の際には、自然な仕上がりにすることが重要です。違和感のないように丁寧に修正すれば、元の写真がスナップであっても、しっかりとした遺影に仕上げられます。

服装の修正も可能

スナップ写真など、普段着の写真しかない場合でも、加工によって服装を修正することができます。葬儀の場にふさわしいフォーマルな服装に変更することで、より丁寧な印象を与えることが可能です。

服装の加工ポイント

・カジュアルな服装をスーツや和装に変更

・フォーマルに見えるように襟元やネクタイを加工

・Tシャツやラフな服装でも、シンプルなジャケットに修正可能

専門の加工業者であれば、細かな服装の調整にも対応してくれるので、故人にふさわしい雰囲気の遺影に仕上がります。

加工で気をつけるポイント

加工は便利な手段ですが、不自然になってしまっては本末転倒です。故人らしさを失わず、自然な印象に仕上げることが大切です。

自然な加工のための注意点

・加工しすぎて「別人」にならないようにする。

・自然な色味を意識して、肌の色や表情を残す。

・背景や服装の変更は、故人のイメージに合ったものを選ぶ。

最近ではAI技術を活用した自然な加工も普及しており、技術的には非常に高精度なものが多いです。しかし、最終的には「故人らしさ」を最優先に考え、加工しすぎないように心がけましょう。

生前に遺影を準備するメリット

近年、終活の一環として、生前に遺影を準備する人が増えています。かつては遺影といえば、葬儀が決まってから遺族が用意するものというイメージがありました。しかし、今では「自分らしい写真を残したい」「家族に負担をかけたくない」という考えから、あらかじめ遺影を準備することも一般的になりつつあります。

ここでは、生前に遺影を準備するメリットと、具体的な準備方法について詳しく解説します。

自分の納得のいく写真を選べる

生前に遺影を準備しておくことで、自分が納得できる「自分らしい一枚」を残すことができます。遺影は一生に一度の大切な写真。だからこそ、自然な表情で、自分らしい姿を遺影として残しておくことは、人生の締めくくりとして非常に価値があります。

生前に自分で選ぶメリット

・自然でリラックスした表情を選べる

・好きな服装や背景を選べる

・葬儀の際、遺族が写真選びで悩まずに済む

生前に選んでおけば、「もっと良い写真があったのに…」と家族が後悔することもありません。また、「自分で選びたい」という気持ちは、残される家族への配慮にもつながります。

家族の負担を軽減できる

突然の訃報で家族が遺影を用意しなければならない場合、時間的・精神的な負担が大きくなりがちです。しかし、生前に遺影を準備しておけば、葬儀の準備をスムーズに進めることができます。

家族の負担が減る理由

・写真探しの時間と手間が省ける

・加工や修正の必要がなくなる

・「どの写真が良いのか」で家族が悩まない

家族にとっても、「故人が選んだ写真」であれば、安心して葬儀の準備を進められます。終活として遺影の準備をしておくことは、家族への最後の思いやりとも言えるでしょう。

元気なうちに自然な写真を残せる

遺影は、故人のイメージを後世に残すものです。そのため、元気なうちに自然な表情の写真を残しておくことが大切です。年齢を重ねると、写真を撮る機会が減ったり、体調が優れず良い表情の写真が少なくなったりすることがあります。

生前に撮影しておくメリット

・明るく自然な表情の写真が残せる

・肌の色艶や姿勢が良い状態で撮影できる

・健康的で活動的な姿を遺影にできる

「今の自分」をしっかりと残すことで、家族も故人のイメージを大切にすることができます。

フォトスタジオで撮影する方法

遺影用の写真は、専門のフォトスタジオで撮影するのが確実です。最近では、シニア向けに「遺影撮影プラン」を用意しているスタジオも多く、プロのカメラマンが自然な表情を引き出してくれます。

スタジオ撮影のメリット

・高品質な写真が撮影できる

・自然な笑顔や姿勢を引き出してもらえる

・適切な照明と背景で美しい仕上がりになる

・加工や補正もセットで行ってもらえる場合が多い

撮影の際には、フォーマルな服装だけでなく、自分が気に入っている服装でもOKです。自分の人柄や趣味を表現できる服装で撮影すれば、より「自分らしい」遺影が完成します。

自分でお気に入りの写真をデータ化する方法

フォトスタジオで撮影するのが難しい場合は、過去のお気に入りの写真をデータ化しておく方法もあります。

データ化の方法

・スマホやデジカメのデータを整理する

・紙の写真があれば、スキャナーやスマホアプリでデジタル化

・明るさや色味を調整して、より良い仕上がりにする

データとして保存しておけば、万が一のときでもすぐに対応できますし、加工もしやすくなります。

遺影の飾り方と保管方法

遺影は、葬儀が終わった後も故人を偲び、家族の心の支えとなる存在です。適切に飾り、丁寧に保管することで、故人への敬意と感謝の気持ちを長く持ち続けることができます。しかし、飾る場所や期間、保管方法に迷う人も少なくありません。ここでは、遺影の正しい飾り方と保管方法について解説します。

遺影を飾る場所と向きのマナー

遺影を飾る場所には、仏教的なマナーや家庭の慣習があります。基本的には、故人が見守ってくれるような場所に飾ることが推奨されています。

遺影を飾るのに適した場所

仏壇の近く:仏壇の横や、少し離れた場所に飾るのが一般的。

リビングや床の間:家族が集まる場所に飾れば、日常的に故人を偲ぶことができる。

故人が大切にしていた場所:趣味の部屋や書斎など、故人が過ごしていた空間に飾るのもよい。

避けたほうが良い場所

仏壇の中や上:仏壇は仏様を祀る場所なので、遺影は中に入れないのがマナー。

直射日光が当たる場所:写真の色褪せや劣化を防ぐためにも避けましょう。

湿気の多い場所:カビや汚れの原因になります。

また、遺影の向きとしては、家族が自然に手を合わせやすい場所や、部屋の中央に向けて飾るのが理想的です。

遺影を飾る期間の目安

遺影を飾る期間については、明確な決まりはありません。しかし、仏教の考え方や家庭の慣習によって、一定の期間を目安にすることが多いです。

遺影を飾る期間の目安

四十九日まで:葬儀の祭壇や仏壇の近くに飾るのが一般的。

一周忌まで:一周忌までは、仏壇の横など目につく場所に飾る人も多い。

その後は仏壇の近くに移動:小さな額に入れ替え、仏壇の近くに飾ることで、長く故人を偲ぶことができる。

最近では、ずっと飾っておきたいという人もいれば、「一周忌が終わったら別の形で供養する」という家庭もあります。家族の気持ちに寄り添って決めるのが大切です。

葬儀後の遺影の適切な扱い方

葬儀が終わった後の遺影の扱いについては、以下のような選択肢があります。

そのまま飾り続ける

・仏壇の横やリビングに飾る。

・大きな遺影が場所を取る場合は、小さいサイズにリサイズする。

リサイズして飾る

・大きすぎる遺影は、小さなサイズに加工して飾る。

・コンパクトにしておくことで、保管も簡単になります。

データ化して保管する

・遺影をスキャンしてデジタルデータとして保管。

・家族間で共有すれば、いつでも見返すことが可能。

・スマホやパソコンに保存しておけば、万が一の際も安心。

専用のケースや額に入れて保管する

・汚れや劣化を防ぐために、額縁にしっかり入れて保管する。

・湿気やホコリが気になる場合は、防湿庫やケースに入れるのもおすすめ。

遺影の処分方法と供養の仕方

遺影は、葬儀後も長く大切にされる存在ですが、時間の経過とともに「どう処分すればいいのか」と悩むこともあるでしょう。特に、引っ越しや遺品整理の際には、適切な処分方法を知っておくことが大切です。

遺影は故人を象徴するものだからこそ、感謝の気持ちを込めて丁寧に扱い、正しい方法で処分することが重要です。ここでは、遺影の適切な処分方法と供養の仕方について解説します。

お寺や神社でのお焚き上げ

遺影を処分する際、最も一般的で安心できる方法が「お焚き上げ」です。お焚き上げは、故人の魂を供養し、感謝の気持ちを込めて遺影を焼いて供養する儀式です。

お焚き上げの手順

お寺や神社に依頼する

・菩提寺や地域の神社に問い合わせ、「遺影のお焚き上げをお願いしたい」と伝える。

・供養料(3,000円〜10,000円程度)が必要になる場合が多い。

遺影を持参または郵送する

・直接持参するのが理想ですが、遠方の場合は郵送でも受け付けてくれるお寺や神社もあります。

感謝の気持ちを込めて供養してもらう

・供養が終わった後、証明書を発行してくれる寺社もあります。

お焚き上げを依頼できる場所

・菩提寺や地域の神社

・葬儀社(お焚き上げサービスを行っている場合も)

・遺品整理業者(供養込みのサービスがある場合も)

お焚き上げは、故人の魂を安心して送り出す意味でも、丁寧に行いたい供養方法です。

データ化して保管する方法

「処分するのは気が引けるけど、家に置くスペースがない」という場合は、遺影をデータ化して保管するのも一つの方法です。

データ化のメリット

劣化の心配がない:デジタルデータなら色褪せや破損の心配がない。

スペースを取らない:パソコンやスマホに保存しておけば、物理的なスペースが不要。

家族で共有できる:メールやクラウドで共有すれば、家族それぞれがいつでも見返せる。

データ化の方法

・スキャナーで高画質スキャンする

・スマホのスキャンアプリを使用する

・専門業者に依頼してスキャンしてもらう

データとして残しておくことで、いつでも思い出として振り返ることができます。また、アルバムとして保存しておくのも良い方法です。

自治体のルールに従って処分する

遺影を処分する際には、自治体のルールに従う方法もあります。特に、供養やお焚き上げが難しい場合には、適切な手順で一般廃棄物として処分することが可能です。

自治体での一般的な処分方法

写真のみの場合

・燃えるゴミとして処分するのが一般的。

・気になる場合は、白い紙で包み、「今までありがとうございました」と感謝の言葉を添えて処分する。

額縁がある場合

・木製の額縁は「燃えるゴミ」または「粗大ゴミ」。

・ガラス製の額縁は「不燃ゴミ」として処分する。

特殊な処理が必要な場合

・自治体によってルールが異なるため、事前に役所に問い合わせる。

注意点

・感謝の気持ちを込めて処分することで、心の区切りがつけやすくなります。

・一部の自治体では、写真をリサイクル不可としている場合もあるため、ルールを確認してから処分するようにしましょう。

専門業者に依頼する方法

「自分で処分するのは気が引ける」という場合は、専門業者に依頼するのも選択肢の一つです。遺品整理業者や葬儀社の中には、遺影の供養や処分を代行してくれるところもあります。

専門業者に依頼するメリット

・プロに任せられるため、精神的な負担が少ない。

・供養も一緒に依頼できる場合が多い。

・遺品整理の一環として、他の遺品も一緒に処理してもらえる。

費用は業者によって異なりますが、安心して任せたい場合にはおすすめの方法です。

よくある質問

遺影に関しては、選び方や加工、飾り方、処分方法など、さまざまな疑問が寄せられます。ここでは、特に多くの方が悩む質問について、詳しく回答していきます。

Q1. 遺影写真がない場合はどうすれば良い?

「故人の最近の写真がない」「写真そのものが少ない」という場合、いくつかの対処法があります。

家族や親戚に写真があるか聞いてみる

・故人と親しかった家族や友人が、写真を持っている可能性があります。

・古いアルバムやスマホの中を探してもらうのも一つの方法です。

集合写真から切り抜いて加工する

・他の人と一緒に写っている写真でも、故人の部分を切り抜いて加工することが可能です。

・専門業者に依頼すれば、自然な仕上がりに整えてもらえます。

過去の証明写真を活用する

・最近の証明写真があれば、それを遺影として使用する方法もあります。

・画質の補正や背景の加工を施せば、遺影として十分に使用できます。

専門業者に加工を依頼する

・写真が古く、劣化している場合でも、専門業者に依頼すれば高品質に補正してもらえます。

Q2. 若い頃の写真でも良いのか?

基本的には、故人の晩年の姿を反映する1〜5年前の写真が推奨されますが、必ずしもそれにこだわる必要はありません。

若い頃の写真を使用しても良いケース

・故人が「若い頃の写真を使ってほしい」と希望していた場合。

・最近の写真が少なく、故人の人柄やイメージがよく表れている場合。

・若い頃の写真でも、家族が納得できる場合。

注意点

・古すぎると、参列者が違和感を持つ可能性があります。

・加工で服装や背景を調整することで、より自然な遺影に仕上げることが可能です。

Q3. どこで遺影を作成すれば良い?

遺影の作成は、いくつかの方法で行えます。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。

フォトスタジオで撮影する

・高品質な遺影写真が撮れる。

・照明や背景、服装を整え、自然な表情を引き出してもらえる。

・仕上がりにこだわりたい人におすすめ。

葬儀社に依頼する

・葬儀の準備と一緒に、遺影の作成を依頼できるため、手間が省ける。

・プロの手で自然な加工が施される。

オンラインの遺影作成サービス

・手軽に写真を送るだけで、背景や服装を加工してもらえる。

・急ぎの場合でも、スピーディに対応してもらえる。

自分で作成する

・スマホやPCの編集ソフトを使って、自分で加工する方法も。

・加工に自信がある場合や、費用を抑えたい場合におすすめ。

Q4. 遺影の額縁はどのように選べば良い?

遺影の額縁は、故人への敬意を表す意味でも重要な要素です。選ぶ際は、デザインだけでなく、色やサイズにも注意しましょう。

額縁の選び方のポイント

色:黒、茶色、ゴールドなど落ち着いた色が一般的。

素材:木製や金属製が多く、仏壇や部屋の雰囲気に合わせるとよい。

サイズ:祭壇用(四つ切)、仏壇用(キャビネサイズ)、携帯用(L判)など用途に合わせて選ぶ。

額縁のデザイン

・昔ながらの「黒枠」は格式を重んじる葬儀で選ばれることが多い。

・モダンな家庭では、シンプルなデザインや白い額縁を選ぶことも増えている。

長く飾るものだからこそ、故人にふさわしいものを選びましょう。

Q5. 遺影を処分するときのタイミングは?

遺影を処分するタイミングには特に決まりはありません。しかし、家庭の慣習や宗教的な考えに合わせて判断すると良いでしょう。

よくある処分のタイミング

・四十九日が過ぎた後。

・一周忌や三回忌が終わった後。

・仏壇の整理や引っ越しのタイミング。

家族と話し合い、心が落ち着いた時期に行うのが良いでしょう。

おわりに

遺影は、故人を偲び、家族や親しい人々の心の中で故人の存在を感じ続けるための大切な写真です。葬儀の際にはもちろん、その後も長く家族のそばで故人の思い出を支える存在となります。しかし、遺影を選ぶ際や飾り方、処分の方法など、さまざまな場面で悩むことが多いのも事実です。

本記事では、遺影の選び方から加工、飾り方、そして最終的な処分方法までを詳しく解説してきました。特に、生前に自分で遺影を選んでおくことは、自分らしい一枚を残せるだけでなく、家族の負担を軽減するという大きなメリットがあります。終活の一環として、遺影を考えることは決してネガティブなことではなく、人生の締めくくりとして大切な準備のひとつです。

また、デジタル技術の発展により、背景や服装の加工も容易になりました。これにより、スナップ写真でも自然で美しい遺影を作成することが可能になっています。これから遺影を選ぶ人も、故人の思い出を大切にしながら、安心して写真選びを進めることができるでしょう。

処分の際には、感謝の気持ちを込めてお焚き上げや供養を行うことが大切です。処分することに不安を感じる場合でも、丁寧に供養を行うことで、心の整理がしやすくなります。

遺影の選び方に正解はありません。しかし、故人らしさを大切にし、家族が納得できる方法を選ぶことが、最も大切なポイントです。本記事が、皆さまが納得のいく遺影を選ぶ手助けとなれば幸いです。

この記事を共有