遺影写真とは?どんな場面で使うもの?

遺影写真とは、故人の姿を後世に残すための大切な写真です。日本の葬儀文化においては、ごく自然に用いられており、祭壇の中央に飾られる遺影は、参列者にとっても「その人らしさ」を思い出すシンボルとして機能します。

主に使われる場面は以下の通りです。

葬儀・告別式:式場の中央に設置される祭壇に飾られ、故人を象徴する存在となります。

通夜・法要:四十九日や一周忌、三回忌などの仏教行事においても遺影は重要な存在。遺族や親族が手を合わせる対象になります。

後飾り祭壇(自宅安置):葬儀が終わった後、自宅に安置される遺骨とともに、遺影写真が一定期間飾られます。

仏壇への安置:最終的には小さなサイズの遺影として仏壇に納められ、日々手を合わせる際の対象となることも多いです。

近年は「終活」の意識が高まっており、元気なうちに自身の遺影を準備する人も増加しています。その背景には、以下のような理由があります。

・家族に迷惑をかけたくないという思い

・自分の納得のいく写真を残したいという希望

・遺影にふさわしい写真が後から見つからない可能性への不安

自分自身が満足できる一枚を用意することは、遺される家族にとっても大きな安心となるのです。

遺影写真のサイズと使い分け

遺影写真には複数のサイズが存在し、使用目的や場所によって適切なサイズが異なります。以下に主なサイズとその使い分けを紹介します。

四つ切サイズ(約254mm×305mm)・A4サイズ(210mm×297mm)

これらは、葬儀の際に祭壇に飾られる正式な遺影写真のサイズとして多く用いられます。写真にフレームと白や黒のリボンが付けられ、参列者に故人の姿をしっかりと印象づける役割を果たします。視認性が高く、遠くからでも顔がはっきりと分かるため、式典に最適です。

はがきサイズ(100mm×148mm)

小型で扱いやすく、仏壇や焼香台に置くのにちょうど良いサイズです。家族が日常的に手を合わせる仏間に置くには、控えめでスペースをとらない点が重宝されます。また、複数枚印刷して親戚に配布することもあります。

キャビネサイズ(約120mm×165mm)

はがきサイズより一回り大きく、持ち運びやすさと視認性のバランスが取れています。自宅に飾るだけでなく、納骨堂や小さな仏壇にもマッチし、保管しやすいサイズ感が人気です。

これらのサイズは、ただ単に大きさの違いだけではなく、飾る目的や場面によって「適した存在感」が求められます。最終的に遺影がどこに飾られるのか、どのように扱いたいのかを考えながらサイズを選ぶことが大切です。

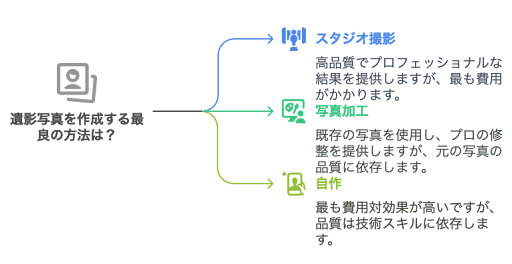

遺影写真の作り方は主に3つ

遺影写真の作成方法は、大きく分けて3つに分類されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、費用や仕上がりのクオリティも異なります。

スタジオで生前撮影する

最もクオリティの高い遺影写真を残す方法として近年注目されているのが、プロの写真スタジオでの生前撮影です。一般的な記念写真のように、しっかりとメイクやヘアセットを施し、ライティングや背景も調整された環境で撮影を行います。

プロに任せることで、以下のような利点があります。

・自然な笑顔や表情を引き出してくれる

・背景の調整や光の当て方で印象がよく見える

・撮影後の修整やレタッチが可能

生前に撮ることで、自分の納得のいく姿を残すことができ、「これなら遺影にしてもいい」と思える写真を選べる安心感もあります。

費用は1万円〜3万円ほどが相場ですが、内容により異なります。撮影だけでなく、プリント・額装まで含めたパッケージになっていることもあります。

既存の写真を業者に加工してもらう

すでに撮られている写真、たとえば旅行の記念や家族との集合写真などから、顔部分を切り出して遺影に仕上げる方法です。写真加工専門の業者に依頼することで、背景の削除や色調補正、服装の合成なども含めてクオリティの高い仕上がりが可能です。

この方法のメリットは以下の通りです。

・生前に撮っていた自然な写真を使える

・撮影に行く時間や手間がかからない

・プロの補正により写真の完成度が高い

一方で、元になる写真の状態によって仕上がりが左右される点には注意が必要です。画質が悪い、顔が小さい、ピントが合っていないといった場合は、修整にも限界があります。

費用の相場は5,000円〜15,000円程度。デジタルデータのみか、プリントや額装まで含まれているかによって価格が異なります。

自分で写真を加工・印刷する

もっとも費用を抑えられる方法が、自分で既存の写真を加工して印刷するやり方です。パソコンに画像編集ソフトがあれば、背景を切り抜いたり明るさを調整したりといった簡単な作業が可能です。最近ではスマホ用アプリでも簡易的な加工ができるようになっており、印刷もコンビニなどで手軽に行えます。

この方法の特徴は次の通りです。

・費用がほとんどかからない(無料〜2,000円以内)

・自分のペースで進められる

・好きな写真を自由に選べる

ただし、背景の切り抜きが不自然だったり、印刷の色味や解像度に満足できなかったりと、技術面での不安が残ります。遺影としての厳かな雰囲気を求めるなら、最低限の画像処理の知識と丁寧な仕上げが必要です。

自作で対応する場合は、A4対応の高画質プリンターや写真用紙なども揃えておきたいところです。

紙の写真しかない場合の対処法

近年はデジタルカメラやスマートフォンの普及により、遺影写真もデジタルデータを基に作成することが一般的になってきました。しかし、故人の遺された写真が紙焼きのものしかないというケースも少なくありません。そうした場合、適切な対処を知っておくことが重要です。

紙焼き写真は使える?使えない?

結論から言うと、紙焼き写真も遺影に使用可能です。ただし、いくつかの条件を満たしていることが前提となります。たとえば、以下のような状態であれば、使用は難しいかもしれません。

著しく色あせている

表面に傷や折れ目が多い

被写体(故人)の顔が小さい、あるいはピントがぼけている

こうした問題がある場合でも、写真加工のプロフェッショナルが修復・補正を行えば、十分に使用できる状態に近づけることも可能です。まずは現物をチェックし、信頼できる業者に相談するのが安心です。

写真をデジタル化する3つの方法

紙写真しかない場合、まずはそれをスキャンしてデジタルデータに変換する必要があります。以下の3つの方法が考えられます。

1. 写真専門店や業者に依頼する

写真館や写真店では、プロ用の高精度スキャナーでスキャンを行ってくれます。色調補正やゴミ取りなど、仕上がりに差が出る処理もセットになっていることが多く、安心して任せられます。費用は1枚あたり500円〜1,500円ほどが相場です。

2. 自宅のスキャナーで読み取る

家庭用のフラットベッドスキャナーがあれば、自分でデジタル化が可能です。600dpi以上の解像度でスキャンすれば、遺影サイズに引き伸ばしても比較的鮮明な画像になります。スキャナーがない場合でも、プリンタ一体型などで対応できる機種もあります。

3. スマートフォンアプリを使う

手軽に済ませたい場合には、スマホ用のスキャンアプリ(GoogleフォトスキャンやAdobe Scanなど)を使う方法もあります。ただし、光の反射や歪みが出やすく、クオリティには限界があるため、あくまで応急的な手段と考えるのがよいでしょう。

古い写真でも遺影にできる?判断ポイント

思い出深い古い写真を遺影として使いたいと考えることもあるでしょう。重要なのは、写真の状態と構図です。具体的には、以下の点に注目します。

・顔がはっきりと大きく写っているか

・ピントが合っており、ブレがないか

・明るさやコントラストが適切か

・表情が穏やかで故人らしいかどうか

仮に古い写真であっても、これらの条件をある程度満たしていれば、補正加工によって立派な遺影に仕上げることが可能です。ただし、元の写真が小さすぎると、引き伸ばした際に画質が荒くなることもあるため注意が必要です。

スキャン後の加工方法と費用の目安

スキャンしたデータは、そのまま使用するのではなく、以下のような工程を経て遺影写真として整えられます。

・背景の除去または変更(無地・ぼかし背景など)

・色味や明るさの調整

・顔のシワやシミの修正

・衣服の差し替え(スーツや和装への合成)

これらをプロの業者に依頼すると、費用はおおよそ3,000円〜10,000円程度となります。手間や仕上がりにこだわる場合は、パッケージプラン(加工+印刷+額装)を利用するのも一つの方法です。

一方で、自分でPhotoshopなどの画像編集ソフトを使えば、加工費は無料ですが、慣れない人には操作が難しく、時間がかかる可能性もあります。どうしても自作したい場合は、チュートリアル動画やテンプレートなどを活用するとよいでしょう。

遺影写真の費用相場【作り方別】

遺影写真の費用は、作成方法によって大きく異なります。ここでは主な3つの作り方と、それにかかる費用の目安を具体的に比較してみましょう。

作成方法 | 費用相場 | 内容 |

|---|---|---|

スタジオ撮影 | 約1万円〜3万円 | プロによる撮影、修整、プリント込みのことが多い |

写真加工業者 | 約5千円〜1.5万円 | 既存写真の修整、背景処理、印刷含むプランあり |

自作加工・印刷 | 約0円〜2千円 | 写真選定・編集・印刷をすべて自分で行う |

紙写真のデジタル化 | 約500円〜2千円 | スキャンのみの費用(加工や印刷は別途) |

スタジオ撮影にかかる費用(1万円〜3万円程度)

写真スタジオでの撮影は、費用こそ高めですが、満足度の高い仕上がりが得られます。撮影料には次のようなサービスが含まれる場合があります。

・メイク・ヘアセット

・背景や照明の演出

・撮影後の写真修整

・額装または台紙仕上げ

・デジタルデータの提供

料金は撮影内容や仕上がりの枚数、フレームの有無などによって変動します。都心部のスタジオや高級プランでは5万円以上することもありますが、終活向けのプランであれば、比較的手頃な価格で提供しているスタジオも多く見られます。

写真加工業者を使う場合の費用(5千円〜1.5万円)

既存の写真を基にして遺影を作る場合、加工業者に依頼すると品質の高い仕上がりになります。サービス内容によっては次のような処理が施されます。

・背景の削除または合成

・表情の補正や肌の調整

・衣装の合成(礼服・着物など)

・サイズ調整とプリント

・額縁への装丁

業者によってはオンラインでのやりとりのみで完結できるサービスも増えており、全国対応・データ納品も可能です。費用は作業の工程数や印刷・額装の有無によって差があります。

自作する場合にかかる費用(0円〜2千円程度)

自作で遺影を作成する場合、費用をほとんどかけずに済ませることも可能です。たとえばスマートフォンで写真を選び、無料アプリで背景をぼかし、自宅やコンビニのプリンターで印刷するという方法があります。

費用は以下のような項目で発生します。

・写真用紙やインク代(数百円〜)

・画像編集ソフトやアプリの有料機能(必要に応じて)

・印刷代(1枚数十円〜)

ただし、画質や仕上がりの点では限界があるため、慎重に作業を行うことが大切です。印刷サイズによっては、解像度不足が目立つケースもあるため、元画像のクオリティには注意しましょう。

紙写真のデジタル化費用(500円〜2千円程度)

紙焼き写真をスキャンしてデジタルデータに変換する工程は、すべての作成方法において必要になることがあります。業者による高解像度スキャンサービスを利用する場合、以下のような費用がかかります。

スキャニング1枚:500円〜1,500円

補正オプション(明るさ、ゴミ取りなど):数百円〜

一方、自宅のスキャナーを使用すれば実質無料で行うことも可能ですが、写真の状態やスキャナーの性能によっては、専門業者に依頼するほうが安心です。

遺影写真に適した写真の条件

遺影写真はただ「故人の顔が写っている」というだけでは不十分です。長年にわたり仏壇や家族の記憶に残るものとなるため、選ぶ際にはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

カメラ目線で、顔が大きく写っていること

遺影は基本的に顔のアップで作成されます。全身写真や集合写真の中の一部をトリミングする場合、顔が小さすぎたり、解像度が足りなかったりして加工に支障をきたすことがあります。正面を向き、カメラ目線で、顔の表情がはっきりとわかる写真が理想です。

最近撮影されたものであること

なるべく近年に撮られた写真のほうが、葬儀や法要に出席する親族・知人が「見慣れている姿」に近いため、違和感がありません。過去の若すぎる写真や、極端に加工されたものは、かえって故人の印象と異なるという意見が出る場合もあるため注意が必要です。

ピント・画質がしっかりしていること

ピンぼけや手ブレのある写真は、たとえ表情が良くても加工が難しい場合があります。また、スマホで拡大したときに粗く見えるような低解像度の画像も不向きです。

高画質な写真を用意することで、引き伸ばした際にも鮮明な仕上がりになります。

故人の人柄や雰囲気が伝わるもの

「その人らしい」と思える写真を選ぶことが、遺影に最も大切な要素です。穏やかな笑顔、日常の中の落ち着いた一瞬、趣味を楽しんでいる様子など、故人の人生や性格がにじみ出るような1枚を選ぶことで、見る人の心により深く残ります。

遺影写真をプロに頼むべきか、自分で作るか?

遺影写真の作成にあたって、多くの人が迷うのが「プロに依頼するべきか、それとも自分で作成できるか」という点です。この判断は、費用や時間、仕上がりの完成度、そして故人や家族の思いにどう応えるかによって異なってきます。それぞれの方法の特徴を比較しながら、最適な選択肢を考えてみましょう。

プロに依頼するメリット(表情・ライティング・メイク)

まず、プロに撮影や加工を依頼する場合の最大のメリットは、「確実に高品質な遺影が得られる」という点にあります。

写真スタジオでの生前撮影では、専門的な技術がふんだんに活用されます。たとえば、ライティングによって顔色や輪郭が美しく見えるように演出され、プロのカメラマンによるアドバイスによって、自然で穏やかな表情を引き出すことができます。また、必要に応じてメイクやヘアスタイリングも施されるため、普段よりも引き締まった印象の写真に仕上がることもあります。

一方、既存の写真を用いる場合でも、プロの加工業者は「背景の除去」や「服装の差し替え」「肌の補正」といった細かな編集を施してくれます。古い写真やスマートフォンで撮影された画像でも、プロの手によって印象が大きく変わることは珍しくありません。

プロに依頼する主なメリットは以下のとおりです。

・表情・姿勢・光の演出で魅力を引き出せる

・遺影にふさわしい穏やかな雰囲気に調整できる

・印刷から額装まで一括で対応してもらえる

・デジタル加工により、古い写真でも美しく仕上がる

とくに、「きちんとした形で最期の1枚を残したい」「親族や来賓に失礼のないようにしたい」という場合には、プロの手を借りることが安心感につながるでしょう。

自作・加工で済ませる際の注意点

一方、自分で写真を選んで加工・印刷を行う方法は、費用を大幅に抑えられるのが最大の魅力です。特に最近では、スマートフォンアプリやオンラインの画像編集ツールも発達しており、簡単な補正であれば誰でもある程度行えるようになっています。

しかし、いくつかの注意点があります。

・写真の画質や構図が適していないと、加工しても違和感が残る

・背景処理が不自然になりやすく、印象を損ねる可能性がある

・印刷品質や色味にムラが出ることがある

・慣れない作業に時間がかかり、精神的に負担になることもある

また、加工や印刷に使う機材やソフトによっては、プロ並みの仕上がりを目指すのが難しいケースもあります。家庭用プリンターでは、印刷面がぼやけてしまったり、光沢感が不足したりといった問題も起こりがちです。

「急ぎで間に合わせたい」「とにかく予算を抑えたい」という目的には向いていますが、納得のいく仕上がりを求める場合には注意が必要です。

「費用を抑える」or「納得の品質を残す」どっちを取る?

最終的にどちらを選ぶべきかは、「どのポイントを優先したいか」によります。以下のような視点から判断するとよいでしょう。

優先したいこと | 選ぶべき方法 |

|---|---|

コストをできるだけ抑えたい | 自作加工・印刷 |

高品質な仕上がりにこだわりたい | スタジオで生前撮影 |

古い写真しか残っていない | 加工業者+スキャン |

写真の印象に納得したい | スタジオ撮影または本人による生前撮影 |

遺影写真は、たった1枚とはいえ、葬儀の印象を左右し、家族や来賓にとっても心に残る存在になります。「今だけのコスト」ではなく、「10年、20年と大切にされる写真」として考えたとき、自分にとって納得できる選択がどちらかを見極めることが重要です。

遺影を生前に準備するメリットとは?

遺影写真というと、「亡くなってから用意するもの」というイメージが根強いかもしれません。しかし、近年では自分自身の遺影をあらかじめ準備しておく人が増えており、それを「生前遺影」と呼びます。

この考え方は、単なる備え以上に、多くのメリットをもたらします。

葬儀時に慌てずに済む

遺影の準備ができていないと、家族は突然の訃報と葬儀の準備に追われる中で、慌てて写真を探すことになります。

・適切な写真が見つからない

・過去の写真が古すぎて使えない

・顔が小さくて引き伸ばせない

といった問題が起きがちです。生前に遺影を撮影・選定しておけば、これらの混乱を回避でき、葬儀の準備に専念することができます。

故人の希望を反映した写真が残せる

自分で遺影を選ぶことで、「どんな表情の写真を残したいか」「どんな服装がいいか」といった細部にまで意思を反映できます。メイクや髪型にも気を配り、「自分らしい」最期の1枚を残せるという安心感は大きな意味を持ちます。

また、遺影を選ぶことは、人生の締めくくりを自分でプロデュースする一環でもあります。そこには自己決定権を大切にするという価値観も込められています。

家族の精神的・実務的負担を減らせる

遺族にとって、故人の写真を探す作業は非常に感情的な負担を伴います。アルバムをめくるたびに涙がこぼれ、選びきれずに悩むという声も少なくありません。

遺影がすでに用意されていれば、その作業を代わりにしてくれたということになります。事務的な面だけでなく、「ありがとう、助かった」と思ってもらえる温かい遺産になるのです。

まとめ:自分に合った方法で納得のいく1枚を準備しよう

遺影写真は、人生の最終章を飾る「その人らしさ」を象徴する1枚です。葬儀において参列者が最初に目にする写真であり、その後も法要や仏壇で長く家族の心に残り続ける存在です。それだけに、どのように準備するかを慎重に考える価値があります。

作成方法にはスタジオ撮影、写真加工、自作といった複数の選択肢があり、それぞれにかかる費用・手間・仕上がりは異なります。費用をかけてでも納得のいく品質を求めるのか、それとも自分で工夫してシンプルに整えるのか――その判断は、本人の価値観と家族の状況によって異なるでしょう。

たとえば、時間や予算に余裕があれば、プロによるスタジオ撮影は安心感も高く、仕上がりも上質です。一方で、写真加工業者を活用すれば、すでにあるお気に入りの写真を使って、手間をかけずに自然な仕上がりにすることも可能です。そして、技術に自信がある人やできるだけコストを抑えたい人は、自作という選択肢も十分現実的です。

さらに、遺影写真を生前に準備することの意義も忘れてはなりません。それは単に事務作業を先に済ませておくという意味ではなく、自分自身が人生の終わり方を能動的に選ぶという行為です。遺された家族にとっても、心の準備ができている遺影があることは大きな救いになります。

結局のところ、どの方法が正解というものはありません。大切なのは、自分自身が納得できる写真を、どのような形で遺すかということ。遺影は残された人々の記憶に刻まれ、語り継がれるものです。だからこそ、自分の人生の終わりを「写真」という形で丁寧に整えることは、立派な終活のひとつだと言えるのです。

人生を振り返る中で、「自分らしい写真」を1枚選んでおく。そんな小さな一歩が、やがて家族の安心にも、あなた自身の誇りにもつながっていくはずです。納得のいく1枚を、今のうちから準備してみてはいかがでしょうか。

この記事を共有