骨壷の正しい処分方法は?自分で行う方法や業者に頼む時の相場まで解説

公開日: 更新日:

遺骨を納めていた骨壷が不要になったとき、どのように処分すればよいか悩む方は少なくありません。お墓じまいや散骨、樹木葬など、供養の形が多様化する中で、骨壷の正しい処分方法を知っておくことは大切です。この記事では、自分で処分する方法から業者に依頼する場合の費用相場まで、骨壷の処分に関する情報を詳しく解説します。

不要になった骨壷の処分はどうすればいい?

遺骨を納めていた骨壷は、大切な故人の記憶を宿すものですが、さまざまな事情で不要になることがあります。しかし、いざ処分しようとすると、「どのように処分するのが正しいのか」「失礼にあたらない方法はあるのか」など、悩む方が多いのも事実です。骨壷の処分は、法律的な側面だけでなく、宗教的・文化的な観点からも注意が必要です。ここでは、不要になった骨壷の処分方法について、具体的に解説します。

骨壷が不要になるとき

骨壷が不要になる場面はいくつか考えられます。特に以下の3つのケースが多く見られます。

お墓じまいをするとき

少子化やライフスタイルの変化に伴い、お墓を維持することが難しくなってきています。遠方にお墓がある場合や、後継者がいない場合など、お墓じまいをするケースが増加しています。お墓じまいを行う際、遺骨を移すために骨壷が不要になることがあります。移転先が永代供養墓や合葬墓の場合、遺骨は他の遺骨と一緒に納められるため、個別の骨壷が不要になります。

散骨するとき

自然に還すことを希望する人が増えており、海洋散骨や山への散骨を選ぶ方が増加しています。散骨する場合、遺骨は粉骨されるため、骨壷に納める必要がなくなります。特に海洋散骨では、遺骨をパウダー状にして海に撒くため、骨壷を保持しておく必要がなくなるのです。

樹木葬をするとき

樹木葬は自然葬の一種で、遺骨を木の根元に埋葬し、自然に還す供養方法です。この場合、骨壷に入れたままではなく、土に直接還す形になるため、骨壷は不要になります。樹木葬は管理費が不要なことや、自然環境への配慮などの理由で人気が高まっています。

骨壷はそのままごみに出せる?

骨壷を処分する際、「そのままゴミに出しても良いのか?」と疑問に思う方が多いです。しかし、骨壷は一般的なゴミとは異なり、いくつかの注意点があります。また、自治体によっては取り扱いが異なるため、正しい方法を理解しておくことが重要です。ここでは、骨壷をそのままゴミに出すことができるかどうか、具体的に解説します。

骨壷をそのままゴミに出すことは基本的にNG

骨壷を割らずにそのままの形でゴミに出すことは、基本的にNGです。多くの自治体では、骨壷をそのまま出すことを禁止しており、理由は以下の通りです。

・遺骨の入れ物であるため、誤解を招く可能性がある

骨壷は故人の遺骨を納めていたものです。そのため、ゴミ収集業者が遺骨が入っていると誤解する可能性があります。誤解を避けるためにも、必ず割ってから出すことが推奨されています。

・不適切な扱いと捉えられることがある

骨壷をそのまま捨てることは、文化的・宗教的な観点から「不適切」と捉えられることがあります。特に仏教や神道の考え方では、遺骨を納めていたものを大切に扱うべきとされています。そのため、供養を行ってから処分することが望ましいとされています。

骨壷をそのまま出せる例外はあるのか?

自治体によっては、骨壷をそのままの形で出せる場合もあります。しかし、その場合でも以下の条件を満たす必要があります。

・遺骨が完全に取り除かれていること

遺骨が入っていない、完全に洗浄された状態であることが求められます。

・装飾品が外されていること

骨壷に金属製の装飾品や取っ手がついている場合、それらを外してから出すことが求められます。

・自治体の確認を取ること

骨壷の処分に関しては、自治体によって対応が異なります。事前に自治体の清掃課に確認するか、公式サイトで分別ルールを確認してください。

ご自身で骨壺を処分する方法

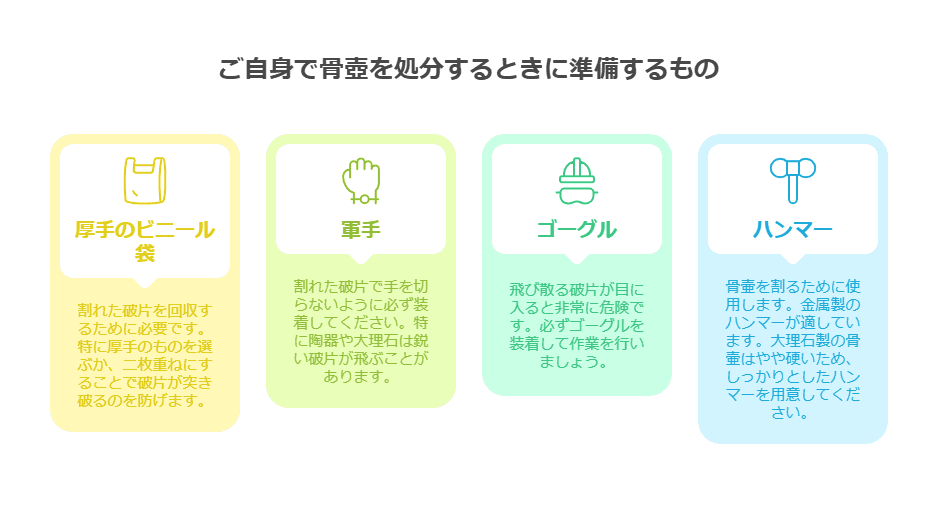

準備する物

骨壷を安全に割って処分するためには、以下の道具を準備しましょう。

・厚手のビニール袋(無いときは二枚重ね)

割れた破片を逃さず回収するために必要です。特に厚手のものを選ぶか、二枚重ねにすることで破片が突き破るのを防ぎます。

・軍手(手を保護する)

割れた破片で手を切らないように必ず装着してください。特に陶器や大理石は鋭い破片が飛ぶことがあります。

・ゴーグル(飛散破片から目を守る)

飛び散る破片が目に入ると非常に危険です。必ずゴーグルを装着して作業を行いましょう。

・ハンマー(金属製)

骨壷を割るために使用します。金属製のハンマーが適しています。大理石製の骨壷はやや硬いため、しっかりとしたハンマーを用意してください。

骨壺の安全な割り方

1.ビニール袋の中で割る

骨壷を割ると粉々になった小さな破片が飛び散る可能性があります。厚手のビニール袋の中に骨壷を入れて割ることで、破片を逃さず回収することができます。また、袋の口を軽く縛ってから割ると、飛散をより確実に防げます。厚手のビニール袋が無い場合は、二枚重ねにすることで代用可能です。

2.内側から外側に向けて打つ

骨壷の内側から外側に向けてハンマーで叩くと、少ない力で割ることができます。陶器製の骨壷は意外と割れやすく、軽く叩くだけで割れるため、強く打撃を与える必要はありません。コンコンと軽く叩く程度で十分です。

・大理石の骨壷の場合:陶器製よりも硬いですが、同様に内側から外側に向けて打撃を加えることで、意外に簡単に割れます。ただし、力を入れすぎると大きな破片が飛ぶことがあるので、慎重に進めてください。

3.タオルに巻かずに割る

骨壷をタオルなどに巻いて割ると、衝撃音を防げますが、破片がタオルに付着してしまい、後片付けが大変になる場合があります。厚手のビニール袋の中で割る場合は、タオルに巻かずに割った方が処理が楽です。

4.火花に注意する

陶器を強く打撃すると、稀に火花が飛ぶことがあります。燃えやすい新聞紙などにくるんで割るのは避けましょう。ビニール袋の中で割ることで、安全に処分できます。

5.破片の回収と廃棄

割れた破片は、袋の口をしっかり縛ってそのまま廃棄できます。鋭利な破片で袋が破れるのを防ぐため、二重にしてからゴミに出すと安心です。

廃棄処分に出すときの注意点

骨壷を廃棄処分に出す際には、自治体の分別ルールを守り、以下の点に注意してください。

・陶器製の骨壷

陶器製の骨壷は、陶器類として「不燃ゴミ」または「陶器・ガラス類」として廃棄できます。ただし、割らずに骨壷のまま出すと回収してくれない自治体もあるので、必ず割ってから出しましょう。

・大理石の骨壷

大理石の骨壷は砕石扱いとなり、一般ゴミとしては回収されません。近所の石材店に相談するか、砕石を受け入れている専門業者に依頼する必要があります。クリーンセンターでも引き取ってくれないことが多いので、事前に確認しておくことをおすすめします。

・故人名の記載に注意

骨壷の側面や蓋の裏に故人の名前が記載されている場合があります。この場合、名前が認識できない程度まで粉々に砕いてから廃棄することが望ましいです。個人情報の保護だけでなく、故人に対する配慮としても適切です。

・自治体のルールを確認する

ゴミの分類は自治体によって異なります。特に骨壷のような特殊な廃棄物は、自治体によって対応が異なるため、事前に分別ルールを確認してください。

外部に依頼する方法

自分で割って処分することに抵抗がある場合や、正しい処分方法がわからない場合は、専門の業者に依頼することも検討できます。特に、お焚き上げ供養を希望する場合や、遺骨の取り扱いに配慮したい場合には、プロの手に委ねる方が安心です。

信頼できる業者の選び方

・供養実績のある業者を選ぶ:骨壷の処分を専門とする業者の中には、供養を行った実績が豊富なところがあります。口コミや評判を調べて、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

・明確な料金体系:事前に料金が明確に提示されている業者を選びましょう。追加料金が発生しないか確認することも重要です。

・供養証明書の発行:お焚き上げ供養を行った証明書を発行してくれる業者もあります。供養の証を残したい場合は、証明書の有無を確認してください。

・訪問回収サービスの有無:自分で持ち込むのが難しい場合、訪問回収サービスを行っている業者を利用するのも便利です。ただし、出張費が別途かかることがあるので、事前に確認しておきましょう。

骨壷の処分にかかる費用相場

業者への処分依頼費用

骨壷を業者に処分してもらう場合、主に以下の費用がかかります。費用は依頼内容や地域、業者によって異なりますが、一般的な相場を確認しておきましょう。

・処分のみを依頼する場合

骨壷を引き取って廃棄してもらうだけの場合、3,000円〜10,000円程度が相場です。陶器製の場合は比較的安価ですが、大理石製などの特殊な素材は、砕石処理が必要なため、やや高額になることがあります。

陶器製の骨壷:3,000円〜5,000円

ガラス製の骨壷:4,000円〜7,000円

大理石製の骨壷:8,000円〜15,000円(砕石費用を含む)

・訪問回収を依頼する場合

骨壷を業者に取りに来てもらう場合は、出張費が加算されます。出張費は距離や地域によって異なりますが、5,000円〜10,000円程度が相場です。特に都市部では高めになる傾向があります。

出張費:5,000円〜10,000円

処分費用:3,000円〜10,000円

合計:8,000円〜20,000円程度

・供養を伴う処分を依頼する場合

骨壷を処分する際に供養も依頼する場合は、供養料が加算されます。特に僧侶による読経など、宗教儀式を伴う場合は高額になることが多いです。

合祀墓への納骨供養:10,000円〜30,000円

僧侶の読経を伴う供養:30,000円〜50,000円

骨壷のお焚き上げ供養にかかる費用

骨壷をお焚き上げ供養する場合、神社や寺院に依頼することが一般的です。お焚き上げ供養は、骨壷を炎で清め、感謝の気持ちを込めて天に返す儀式です。費用は寺院や神社の規模、地域によって異なりますが、以下が一般的な相場です。

一般的なお焚き上げ供養費用

・5,000円〜20,000円程度

・骨壷1つにつき5,000円〜10,000円が相場ですが、複数ある場合は割引が適用されることもあります。

・寺院によっては、個別供養(他の遺品と混ぜずに一つ一つ供養する)を選択でき、その場合は15,000円〜20,000円程度になります。

宗教儀式を伴う場合

・僧侶による読経や、特別な儀式を伴うお焚き上げ供養の場合、費用は高額になります。

・30,000円〜50,000円程度

・特に有名寺院や格式の高い神社に依頼する場合、50,000円を超えることもあります。

供養証明書の発行

・お焚き上げ供養を行った証明として、供養証明書を発行してくれる場合があります。証明書の有無によって費用が変わることは少ないですが、証明書を希望する場合は事前に確認しましょう。

費用を抑えるためのポイント

・複数の業者を比較する

骨壷の処分費用は業者によって大きく異なります。複数の業者に見積もりを依頼して比較することで、費用を抑えられる場合があります。

・キャンペーンや割引を利用する

供養業者の中には、季節ごとにキャンペーンを行っている場合があります。また、複数の骨壷をまとめて依頼することで割引が適用されることもあるため、確認してみましょう。

・自治体のサービスを利用する

自治体によっては、骨壷の廃棄を特別な日程で受け付けている場合があります。特に陶器製の骨壷は、不燃ゴミとして処分できることもあるため、自治体の公式サイトを確認しましょう。

遺骨の処分方法について

お墓に納骨している場合

既にお墓に納骨している場合、骨壷が不要になるケースは稀ですが、以下のような状況で処分を検討することがあります。

・遺骨の移転:お墓を移転する際に、新しい納骨先に合わせて骨壷が不要になることがあります。例えば、合祀墓や永代供養墓など、個別の骨壷が必要ない形式に移す場合です。

・納骨堂への移動:納骨堂に移す場合、スペースの関係から骨壷をコンパクトなものに変更することが推奨される場合があります。

処分方法

・寺院に相談する:すでにお墓に納骨している場合は、お墓の管理者である寺院に相談するのが最善です。寺院によっては、古い骨壷を供養してから処分するサービスを提供していることもあります。

・供養後に処分:骨壷をそのまま処分することに抵抗がある場合は、供養を行ってから処分することも可能です。お焚き上げ供養を行っている寺院や専門業者に依頼することで、感謝の気持ちを込めて処分できます。

墓じまいをする場合

少子化やライフスタイルの変化により、後継者がいなくなったり、遠方で維持管理が難しくなったりすることから、墓じまいを選択する方が増えています。墓じまいを行う場合、遺骨をどうするかを決めることが重要です。

・永代供養墓へ移す:後継者がいない場合や管理を任せたい場合、永代供養墓に移すことが一般的です。永代供養墓では、他の遺骨と一緒に納められるため、個別の骨壷は不要になります。

・散骨を行う:自然に還すという考えから、海洋散骨や山林散骨を選ぶ方も増えています。散骨の場合、遺骨は粉骨するため、骨壷は不要になります。

・手元供養に切り替える:遺骨の一部を手元供養として保管する方法もあります。ミニ骨壷や遺骨カプセル、遺骨ペンダントなど、コンパクトな容器に移すことで、従来の大きな骨壷は不要となります。

処分方法

・墓じまい業者に依頼する:墓じまいを行う際に、遺骨の移転や骨壷の処分をまとめて依頼できる業者があります。特に永代供養墓への移転を伴う場合、骨壷の供養と処分をセットで行ってくれることが多いです。

・散骨業者に依頼する:散骨を希望する場合、専門の散骨業者に依頼することで、粉骨から散骨まで一括して行えます。業者によっては骨壷の供養も行ってくれるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

お墓を持たない場合

核家族化やライフスタイルの多様化に伴い、最初からお墓を持たない選択をする方も増えています。お墓を持たない場合、遺骨の保管方法や処分方法を検討する必要があります。

手元供養

遺骨を手元に保管して供養する方法です。ミニ骨壷や遺骨カプセル、遺骨ペンダントなど、コンパクトな容器に入れて保管します。

・ミニ骨壷:リビングや仏壇に置けるデザイン性の高いものが増えています。

・遺骨カプセル:少量の遺骨を収納でき、常に身につけることができます。

・遺骨ペンダント:遺骨をペンダントにして、アクセサリーとして身につけられます。

散骨

お墓を持たない場合、散骨を選ぶ方もいます。海洋散骨や山林散骨、公園墓地への散骨など、自然に還す方法が主流です。

・海洋散骨:船をチャーターして海に撒く方法です。業者に依頼すると、遺骨の粉骨から散骨のセレモニーまでを行ってくれます。

・山林散骨:自然に還すことを目的とし、山林に散骨する方法です。自然保護の観点から、許可が必要な場合があります。

・公園墓地への散骨:公園墓地の樹木の根元に撒く方法です。個別の骨壷が不要で、自然に還すことができます。

樹木葬

樹木葬は、遺骨を土に埋めて自然に還す供養方法です。墓石の代わりに樹木を墓標とするため、個別の骨壷が不要になります。特に自然回帰の思想を持つ方に人気があります。

・合祀型樹木葬:複数の遺骨を一緒に埋葬します。

・個別型樹木葬:個別に区画を設けて埋葬します。

処分方法

・手元供養品に移す:手元供養に切り替える場合、大きな骨壷は不要になるため、処分を検討します。供養後に廃棄する、または専門業者に依頼することが一般的です。

・散骨業者に依頼する:散骨を選択する場合、粉骨から散骨まで一括して行ってくれる業者を利用しましょう。

骨壷を処分する前に考えておきたいこと

ご家族の意向を確認する

骨壷は故人を偲ぶ象徴的な存在であるため、家族間で感情が絡むことがあります。処分を決める前に、必ず家族の意向を確認しましょう。

家族間の合意を得る

骨壷を処分するかどうかについては、家族全員で話し合い、合意を得ることが大切です。特に、遺骨を手元供養していた場合や、故人が長年使っていた骨壷を処分する場合、思い入れが強い家族がいることがあります。

・家族会議を開く:家族全員が集まれるタイミングを見計らい、しっかり話し合う場を設けましょう。

・意見の違いを尊重する:家族それぞれが故人に対する思い入れがあるため、意見の違いが出ることもあります。感情的にならず、冷静に話し合うことが重要です。

・遠方の親族にも確認する:故人の兄弟や親戚に対しても確認しておくことで、後々のトラブルを避けられます。特に、親族が故人の供養に参加していた場合は、事前に連絡を取っておくと良いでしょう。

処分方法についての希望を確認する

骨壷を処分する方法について、家族が特定の希望を持っている場合があります。

・お焚き上げ供養を希望する:宗教的な背景から、お焚き上げ供養を行ってから処分したいと考える方もいます。

・手元供養に切り替えたい:大きな骨壷は処分して、小さな手元供養品に移し替えることを希望する場合もあります。

・遺骨の移転先を考慮する:遺骨の移転先が決まっている場合、骨壷の処分方法もそれに合わせて考慮しましょう。

感謝の気持ちを込める

骨壷は故人の遺骨を守ってきた大切な器です。そのため、ただ捨てるのではなく、感謝の気持ちを込めて処分することが望ましいです。

感謝の言葉を添える

骨壷を処分する際に、感謝の気持ちを紙に書いて添えることで、故人への敬意を表すことができます。

・例文:「今まで大切に守ってくれてありがとう」「故人を偲ぶ大切な時間をありがとう」など、感謝の気持ちを素直に書きましょう。

・折り紙に包む:感謝の言葉を折り紙に包んで骨壷に添えることで、丁寧に送ることができます。

供養を行う

そのまま処分することに抵抗がある場合は、供養を行ってから処分する方法もあります。

・お焚き上げ供養:神社や寺院でお焚き上げ供養を行うことで、感謝の気持ちを込めて処分することができます。

・僧侶による読経:宗教的な背景がある場合、僧侶による読経をお願いすることで、正式に供養してから処分することが可能です。

法律・マナーを守る

骨壷は故人の遺品であるため、処分する際には法律やマナーを守ることが大切です。特に、個人情報の保護や廃棄物の取り扱いに注意が必要です。

個人情報の保護

骨壷の側面や蓋の裏に故人の名前が記載されている場合があります。個人情報が記載されたまま廃棄することは避け、以下の方法で処理しましょう。

・粉々に砕く:名前が認識できない程度まで粉々に砕いてから廃棄します。ハンマーなどを使い、念入りに確認してください。

・名前を削り取る:削り取ることで個人情報を保護することも可能です。ただし、削り取った破片も含めて丁寧に廃棄してください。

廃棄ルールを確認する

骨壷は陶器製が多いですが、大理石製やガラス製のものもあり、素材によって廃棄方法が異なります。

・自治体のルールを確認する:陶器製の骨壷は「不燃ゴミ」や「陶器・ガラス類」として廃棄する場合が多いですが、自治体によって異なります。

・大理石製は専門業者に依頼する:大理石の骨壷は砕石扱いとなり、自治体では回収してくれないことが多いため、専門業者に依頼する必要があります。

宗教的・文化的なマナーを守る

宗教や文化によっては、骨壷を処分することに抵抗がある場合もあります。仏教や神道の考え方に則り、供養を行った上で処分するのが望ましいとされています。

・僧侶や神職に相談する:宗教的な背景を大切にしたい場合は、僧侶や神職に相談して、正しい手順で供養・処分を行いましょう。

・地域の風習に従う:地域によっては独自の風習がある場合があります。親戚や近所の人に確認することで、地域の習慣を守って処分できます。

まとめ

骨壷の処分は、故人の遺骨を守ってきた大切な器を手放す行為です。そのため、家族全員の合意を得て、感謝の気持ちを込めて行うことが大切です。また、宗教的なマナーや法律を守ることで、トラブルを避け、適切に処分することができます。

骨壷の処分にお悩みの方は、まずは家族と話し合い、最適な方法を見つけてください。そして、故人への感謝の気持ちを忘れずに、丁寧に送り出してあげましょう。

この記事を共有