相続手続きの流れを完全解説|7日後から5年後までにやるべきこと一覧

公開日: 更新日:

相続は、ある日突然訪れる人生の重大な節目です。愛する家族を失った悲しみの中で、葬儀や手続きに追われる状況は、多くの方にとって精神的にも大きな負担となります。しかし、その裏で見落とせないのが「相続手続き」です。これは、単に財産を受け取るだけの行為ではなく、法律に基づき期限やルールに従って進めなければならない一連の重要なプロセスです。

相続手続きには、いくつものステップが存在し、必要な対応も時期によって大きく異なります。死亡後すぐに求められる手続き、数カ月以内に決断すべきこと、1年以内に必須の税務対応、さらには数年にわたって続く登記や不動産の整理など、全体像を把握しなければ抜けや漏れが発生するリスクがあります。

本記事では、相続開始から最大5年先までにやるべき相続手続きとそのスケジュールをわかりやすく解説。さらに、各手続きで必要となる書類の一覧と取得方法も紹介します。誰にでも起こり得る相続に対して、いつ何をすべきかを明確にしておくことで、精神的・金銭的負担を最小限に抑え、円滑な手続きを可能にします。

「相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介」というタイトルの通り、本記事では、相続手続きに関する全体像と詳細を一括で把握できるよう構成しています。初めて相続を経験する方、手続きの順序や必要書類に不安を感じている方に向けて、実用的で網羅的なガイドをご提供します。

相続手続きの流れを時系列で把握する

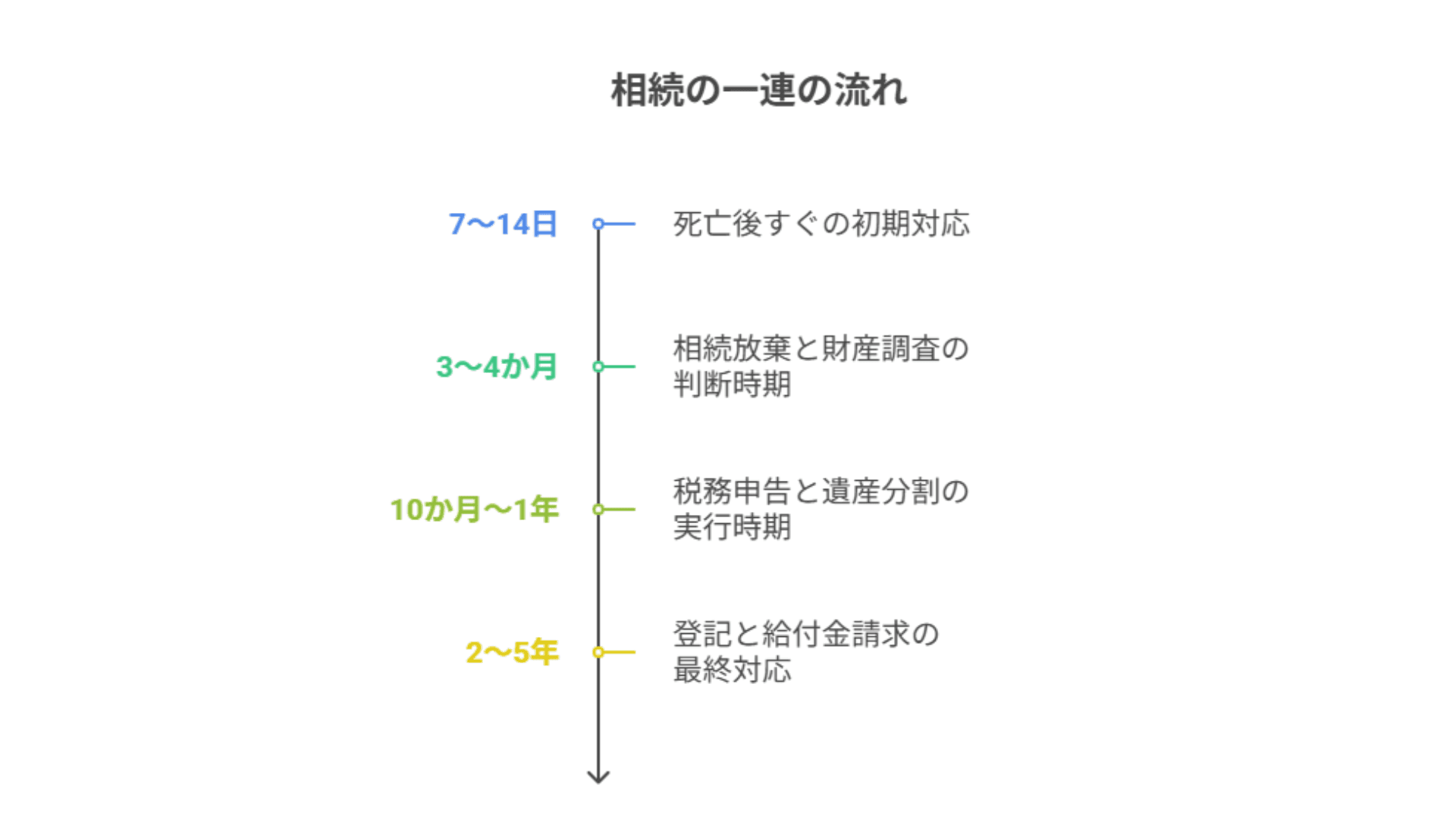

相続の手続きは一度に完了するものではなく、数日から数年にわたって対応すべき内容が段階的に発生します。全体像を事前に把握しておくことで、抜けや漏れを防ぎ、安心して必要な対応を進めることができます。

以下の図は、相続発生から約5年間にわたる主な手続きを時系列で整理したものです。

このように、相続手続きは大きく4つの時期に分かれ、それぞれに重要な役割と期限があります。次章以降では、この流れに沿って各時期に必要な手続きを詳しく解説していきます。

相続開始直後(7~14日後)に行う手続きと生活対応の整理

被相続人が亡くなった直後、遺族は精神的な悲しみの中でもさまざまな法的・実務的な手続きに追われます。この章では、死亡後7〜14日以内に行うべき初期対応を、優先順位に沿って整理しています。これらを確実に行うことで、その後の相続手続きをスムーズに進めることができます。

1. 死亡届の提出と火葬・葬儀の手続き

死亡届は、法的に最も早く提出すべき手続きです。これを提出することで「火葬許可証」が発行され、火葬や葬儀が可能となります。

・提出先:市区町村役場(死亡地・本籍地・届出人の住所地)

・提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内

・必要書類:死亡診断書または死体検案書(通常は死亡届と一体)

死亡届を提出した後は、葬儀社との打ち合わせ、参列者の招集、火葬の予約など、短期間で複数の準備が必要になります。形式(家族葬・一般葬・直葬)や宗教的儀礼の有無も含め、故人と家族の希望に基づいて計画しましょう。

2. 健康保険・介護保険・年金の資格喪失手続き

被相続人が加入していた公的制度に対して、死亡による資格喪失の手続きを行います。

・国民健康保険・後期高齢者医療制度:資格喪失届を提出、保険証を返却

・介護保険:介護保険被保険者証の返却、介護サービスの解約など

・年金(国民年金・厚生年金):年金受給者死亡届を提出、未支給年金の請求手続きも忘れずに

これらの手続きを怠ると、不正受給とみなされて返還を求められることもあるため、できるだけ早期に対応しましょう。

3. 金融機関への連絡と口座凍結

被相続人名義の銀行口座や証券口座は、死亡後に凍結され、以降の出金ができなくなります。

・連絡先:各金融機関の窓口または支店

・必要情報:氏名・口座番号・死亡日・続柄

・凍結の影響:引き落としの停止、支払い不能などが発生する可能性あり

この段階では、相続人であっても単独で預金を引き出すことはできません。遺産分割協議が整い、必要書類を揃えた後に解約や名義変更が可能となります。

4. 世帯主変更届の提出

世帯主が亡くなった場合、同一世帯に残された家族がいる場合は「世帯主変更届」の提出が必要です。

・提出先:市区町村役場

・提出期限:死亡日から14日以内

・提出者:新たな世帯主となる人

・必要書類:本人確認書類、場合によっては委任状など

一人暮らしで世帯が消滅する場合には、「世帯消滅届」の提出が求められるケースもあります。住民基本台帳に登録された世帯情報は、住民票、税金、保険等の行政サービス全般に関わってくるため、正確な届け出が必要です。

5. 公共料金の解約・名義変更手続き

被相続人が契約していた電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの契約についても、使用状況に応じて「名義変更」または「解約」の手続きを行いましょう。

必要な対応

・継続使用する:名義変更(後継者名義に変更)

・使用を停止する:解約手続き(閉栓・閉局など)

・連絡先:各公共料金のカスタマーセンター(電話またはWeb)

・必要書類:

死亡を証明する書類(死亡届写しなど)

使用者または相続人の本人確認書類

手続きが遅れると、料金が自動で発生し続けたり、サービスが止まることで不便が生じることがあります。状況に応じて早期に整理しましょう。

以上が、相続開始直後(7〜14日以内)に必要となる基本的な手続きです。いずれも期限があるため、漏れなく対応することが、後のトラブル回避や円滑な相続の第一歩となります。

相続放棄や財産調査など3~4カ月以内に済ませるべき対応

相続放棄や財産調査など3~4カ月以内に済ませるべき対応相続開始から3カ月以内は、法的にも実務的にも非常に重要な期間です。この間に行うべき対応は、相続を受けるか放棄するかの判断、財産と債務の調査、相続人の確定、そして準確定申告など、後の手続き全体に直結する重要な対応が集中します。

ここで紹介する手続きの多くは「3カ月以内に済ませればよい」とされていますが、実務上は可能な限り早めに着手すべきです。遅れることで判断ミスや書類不足が発生し、後にトラブルとなるリスクがあります。

1. 相続人の範囲を確定する手続き

相続手続きを進めるためには、「誰が相続人なのか」を正確に特定する必要があります。これは、相続放棄や遺産分割協議、相続税の申告すべての基盤となる手続きです。

必要書類

・被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」

・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

取得先:

本籍地の市区町村役場(郵送取得可)

早めにやるべき理由:

戸籍の取得には時間がかかることが多く、確定が遅れると他の手続きに影響を及ぼす

2. 遺言書の有無を確認し、内容に基づいた方針を決定する

遺言書の有無や内容は、相続人の権利や遺産の分配に直接関わるため、必ず確認が必要です。

保管場所の例

・自宅、貸金庫、公証役場、法務局(自筆証書遺言保管制度)

遺言書の種類

・自筆証書遺言(検認が必要)、公正証書遺言(検認不要)

早めにやるべき理由:

内容次第で相続手続きの進行に大きく影響し、無効な協議を防ぐ

◆ 遺言書確認後に必要な家族間の協議

遺言書の内容が確認できたら、相続人全員で内容を共有し、相続方針を話し合うことが重要です。偏った内容が記載されている場合や、分けにくい不動産がある場合などは、早期に意見交換を行うことで後の紛争を防ぐことができます。必要に応じて専門家の同席も検討しましょう。

3. 財産調査と債務の把握

相続の可否判断、遺産分割、税務申告のために、被相続人の財産・負債を正確に把握します。

調査対象

・財産:現金、預金、有価証券、不動産、保険、車など

・債務:借金、住宅ローン、税金滞納、保証債務など

方法

・金融機関への照会、不動産登記簿の取得、郵便物や通帳の確認など

早めにやるべき理由:

・判断の遅れや誤解が、相続放棄のタイミングを逃すリスクに直結する

4, 相続放棄や限定承認の申述

財産調査の結果、債務が財産を上回る場合は、「相続放棄」または「限定承認」を選択します。

・申述期限:相続開始から3カ月以内

・申述先:家庭裁判所

・必要書類:申述書、戸籍一式、印鑑証明、収入印紙など

・早めにやるべき理由:

財産に手を付けた後では放棄できない

書類不備や郵送遅延で期限を逃すリスクがある

5. 準確定申告の手続き(所得税)

被相続人が個人事業主だったり、多額の収入があった場合など、死亡年の所得について「準確定申告」が必要です。これは相続人が被相続人に代わって行う確定申告です。

・申告期限:死亡の翌日から4カ月以内

・提出先:被相続人の住所地を管轄する税務署

・対象者:

自営業者

年収2,000万円超の給与所得者

不動産・株式の譲渡があった人 など

・必要書類:

所得の証明資料(源泉徴収票、帳簿、通帳など)

相続人の戸籍、印鑑証明書

・注意点:

複数の相続人がいる場合、代表して1人が申告書を提出する

納税が必要な場合は、延滞税が発生しないよう期限厳守

このように、3〜4カ月以内に済ませるべき手続きは非常に多く、相続開始直後から計画的に対応を始めなければ間に合わないものもあります。₋相続人同士で協力し、必要に応じて専門家を交えながら対応することが、円満な相続の鍵となります₋。

相続税の申告や遺産分割など10カ月~1年以内の重要手続き

相続開始から10カ月以内は、税務・法務上の重要な期限が集中する時期です。遺産分割協議や相続税の申告・納付といった義務を果たすと同時に、遺留分など法的権利の保護にも目を向ける必要があります。この章では、10カ月〜1年以内に対応すべき主要な手続きを解説します。

1. 遺産分割協議の実施と協議書の作成

遺産の分配を巡るトラブルを避け、相続税の軽減措置を受けるためにも、相続人全員による遺産分割協議が必要です。

・参加者:法定相続人全員

・必要書類:

戸籍謄本、印鑑証明書、財産目録など

・協議書:

誰がどの財産を相続するか明記し、署名・押印

法的効力あり、金融機関や法務局で使用可能

・注意点:

全員の合意がなければ無効

合意に至らない場合は家庭裁判所での調停へ

2. 相続税の申告と納付

相続税の申告・納付は、相続開始後10カ月以内に行う義務があります。

・申告先:被相続人の住所地を管轄する税務署

・基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

・主な対応内容:

財産の評価

相続税額の計算

特例・控除の適用(配偶者控除、小規模宅地等の特例など)

・注意点:

期限を過ぎると加算税・延滞税の対象に

分割が未了でも仮申告・納税が必要

3. 遺留分侵害額請求

遺言によって特定の相続人に偏った分配がされた場合、他の相続人は「遺留分侵害額請求」により最低限の取り分を主張することができます。

・遺留分とは:

法律で保障された最低限の相続分

配偶者、子、直系尊属に限り権利がある

・請求期限:

相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内

知らなかった場合でも相続開始から10年が時効

・請求の方法:

相手方に書面で意思表示(内容証明郵便が望ましい)

応じない場合は家庭裁判所に調停・訴訟を申し立て

・注意点:

金銭請求が基本(不動産などの直接返還は原則不可)

相手方と争いになるケースもあるため、早期相談が重要

4. 不動産・金融資産の名義変更手続き

遺産分割協議が完了したら、財産の名義を相続人へ移す手続きを行います。

・不動産の場合:

法務局での相続登記が必要

必要書類:協議書、戸籍、評価証明書など

・預貯金・証券口座の場合:

各金融機関での相続手続き

相続人全員の署名・押印が必要な場合が多い

・重要ポイント:

不動産の登記は2024年4月以降「義務化」

登記しないと過料(最大10万円)の対象になる

相続から2~5年後に対応すべき手続きと中長期的な相続対応

相続手続きは死亡直後から数カ月以内に集中するイメージがありますが、実際には2~5年後にも重要な対応が残されていることがあります。中には請求期限があるものもあり、対応を怠ると経済的な損失や法的な不利益を被る可能性もあります。この章では、相続から数年後に必要となる主な手続きや注意点を整理して解説します。

1. 相続登記義務への対応と申請手続きの流れ

2024年4月から、相続登記は法律で義務化されました。相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

対応の流れ:

・被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の評価証明書などの収集

・登記申請書の作成と法務局への提出

・複雑な場合は司法書士に依頼するのが安心

相続登記を放置すると、売却や担保設定ができなくなるばかりか、相続人がさらに亡くなった場合に権利関係が複雑化し、次の相続にも悪影響を及ぼします。

2. 未支給年金・遺族年金の請求手続きと注意点

被相続人が年金を受給していた場合、死亡月分までの年金(未支給年金)や遺族年金を受け取ることができます。これらは請求しなければ支給されず、時効は5年と定められています。

必要な対応:

・年金事務所や市町村窓口で手続きを開始

・死亡診断書、戸籍謄本、相続人の本人確認書類などを準備

・手続きが煩雑な場合は、社労士への相談も検討

早期に手続きを行うことで、正当な支給分を確実に受け取ることができます。逆に、時効により受給権が消滅するケースも少なくありません。

3. 生命保険金の請求手続きと時効への対応

生命保険に加入していた被相続人が亡くなった場合、指定された受取人は死亡保険金を受け取ることができます。しかし、原則として請求期限は3年とされており、うっかり見逃すと大きな損失につながります。

主な流れ:

・保険会社に連絡し、所定の請求書を取り寄せ

・必要書類(死亡診断書、保険証券、戸籍など)を添えて提出

・請求後、数日から数週間で振り込みが行われるのが一般的

保険証券が見つからない場合でも、契約内容を確認できるように、被相続人の過去の郵便物や通帳履歴を確認すると良いでしょう。

4. 葬祭費・埋葬料の支給申請と期限の確認

被相続人が国民健康保険や社会保険に加入していた場合、遺族は葬祭費や埋葬料を受け取ることができます。こちらの請求期限は原則2年です。

対応方法:

・国民健康保険加入者:市町村役場で申請

・社会保険加入者:協会けんぽまたは健康保険組合で申請

・必要書類:死亡診断書、保険証、葬儀費用の領収書など

請求金額は1万〜5万円程度と自治体や制度により異なりますが、手続き自体は簡単です。放置せず、他の相続手続きとあわせて早めに行いましょう。

まとめ

相続手続きは、被相続人の死亡直後から始まり、数年にわたって段階的に進めていく必要があります。7日以内の死亡届や葬儀手続きに始まり、3カ月以内の相続放棄、10カ月以内の相続税申告、さらには相続登記や給付金請求など、2~5年以内に行うべき対応も存在します。

手続きの多くは期限があり、放置すれば過料や税務上の不利益、給付金の時効消滅など、重大な損失につながる可能性があります。早めに全体像を把握し、各時期の優先事項を見極めて準備を進めることが不可欠です。

また、相続人同士の話し合いや遺言の確認、財産調査も重要なプロセスです。不明点がある場合は、司法書士や税理士など専門家の支援を受けることで、手続きの正確性と安心感が高まります。

相続は家族の今後に関わる大切な節目でもあります。本記事を通じて、読者の方々が冷静に、そして確実に相続手続きを進められる一助となれば幸いです。

この記事を共有