はじめに|「常識がない」と思われたくないあなたへ

突然の訃報に接し、葬儀に参列することになったとき、多くの人が最初に抱くのは「マナーを間違えて失礼にならないだろうか」という不安です。特に一般参列者の場合、親族や僧侶、会社関係者など、多くの人に見られている立場にあります。ちょっとした振る舞いが「常識がない」と思われ、後々まで印象を残してしまうことも珍しくありません。

近年は葬儀の形も多様化しており、地域差や宗派の違い、さらには家族葬や直葬といった新しい形式の葬儀も増えています。従来の「常識」が必ずしも通用しないことも多いため、昔の知識だけで参列すると戸惑う場面もあるでしょう。

そこで本記事では、一般参列者が最低限押さえておきたい葬儀マナーを、流れに沿って整理します。また、よくあるNG例や失敗談も交えながら、初めて参列する方でも安心できる実践的な内容をまとめました。

「恥をかかないため」ではなく、「遺族に失礼なく誠意を伝えるため」に、しっかりと基本を押さえておきましょう。

葬儀マナーの全体像|どこで何を気をつけるべきか

葬儀におけるマナーは、単に服装や言葉遣いだけに限りません。会場に到着してから退出するまでの一連の流れの中で、細かな配慮が求められます。流れをあらかじめ把握しておくことで、当日に戸惑うことなく落ち着いて行動できます。

一般的な葬儀の流れと、参列者が気をつけたいポイントを以下にまとめます。

流れ | 参列者の主な行動 | 注意点 |

会場到着 | 会場入口や控室で待機 | 時間厳守、スマホ電源オフ |

受付 | 香典を渡し、芳名帳に記帳 | 袱紗の使い方、丁寧な挨拶 |

着席 | 指示に従い着席 | 座る位置は故人との関係性で変わる |

式中 | 焼香・合掌・黙祷 | 宗派ごとの作法に注意 |

焼香後 | 静かに席へ戻る | 通路で立ち止まらない |

退出 | 遺族に一礼し退場 | 挨拶の言葉を簡潔に |

式後 | 通夜振る舞いに参加または辞退 | 辞退する際は丁寧に |

この流れを意識することで、「次に何をすればよいか」が明確になり、不安が軽減されます。特に受付や焼香の場面では、参列者一人ひとりの行動がよく見られるため、落ち着いた態度で臨むことが大切です。

また、葬儀マナーは「格式張った作法を完璧にこなすこと」よりも、「遺族や参列者に不快感を与えないこと」が基本です。つまり、最低限のルールを守りつつ、心を込めて参列することこそが、最も重要なマナーと言えるでしょう。

会場到着時のマナー|第一印象で失敗しないために

葬儀に参列する際、最初に大切なのは「到着のタイミング」と「第一印象」です。遺族や受付の方は、参列者の立ち居振る舞いを自然と目にしています。ここでの印象がその後の評価にもつながるため、慎重に行動することが必要です。

到着時間は何分前が目安?

基本的には式が始まる15〜20分前に到着するのが理想です。遅れて到着すると、焼香の流れを乱したり、読経を妨げたりしてしまいます。一方、あまりに早く着きすぎると、準備中の遺族やスタッフに負担をかけることもあるため注意が必要です。

控え室や入口での立ち居振る舞い

会場に入る前には、服装や髪型が乱れていないかを確認しましょう。控え室では私語を慎み、声のトーンは低めに。弔問の場は厳粛な空気に包まれているため、笑顔や明るすぎる表情も避けるのが望ましいです。

会場に入る前にスマホの電源は?

スマートフォンは必ず電源を切るかマナーモードまたは消音モードに設定します。バイブ音でも静寂を乱す可能性があるため、可能であれば完全に電源を切っておく方が安心です。バッグの中にしまい、手元に出さないようにしましょう。

受付時のマナー|香典・挨拶・記帳の正しい手順

受付は、参列者が遺族側に最初に接する場面です。香典の出し方や挨拶がきちんとしていれば、それだけで「きちんとした人」という印象を与えられます。

香典の出し方(袱紗の使い方・渡し方・言葉)

香典は袱紗に包んで持参します。受付では、香典を袱紗から取り出し、表書きを相手に向けて差し出します。その際、軽く一礼しながら「このたびはご愁傷さまでございます」と述べるのが一般的です。香典を両手で差し出すことを忘れないようにしましょう。

芳名帳の書き方と、名前が読める字で書く理由

芳名帳には、フルネームを楷書で丁寧に書きます。字が読めなければ、遺族が香典返しを準備する際に困ってしまうためです。住所を求められる場合は、都道府県から省略せずに記載します。

「ご愁傷さまです」以外で何と言えばいい?

挨拶の言葉は短く、簡潔にするのが鉄則です。よく使われる「ご愁傷さまです」のほかに、「このたびは突然のことで…」「心よりお悔やみ申し上げます」なども適切です。避けるべきは「頑張って」や「元気を出して」といった励ましの言葉で、かえって遺族の心を傷つけてしまうことがあります。

式中・焼香のマナー|静かな場で目立たないために

葬儀の中心となる時間帯では、参列者の所作や態度が特に注目されます。静粛さを保ち、控えめに振る舞うことが求められます。

着席位置の基本(会社関係・友人関係の場合)

会場内では、故人との関係性によって座席の位置が変わります。遺族や親族が前方に座り、友人や会社関係者はその後方が基本です。会社関係では、上司が前、部下が後ろに座るのが通例です。席に迷ったときは、係員や受付に相談すると安心です。

焼香の順番・手順(宗派で違うときはどうする?)

焼香の順番は、前列から案内される場合が多いですが、宗派や地域によって作法が異なります。わからない場合は、前の人の動きをよく観察してから同じように行えば問題ありません。迷って立ち止まるより、自然に流れに合わせることが大切です。

焼香時のお辞儀・歩き方・立ち止まる場所の注意点

焼香の前後には一礼をします。祭壇前では静かに一歩進み、焼香を行ったら再び軽く合掌し、一礼してから席へ戻ります。通路で立ち止まって深々と頭を下げる必要はなく、流れを乱さないことが優先されます。

服装・身だしなみのマナー|清潔感と控えめさが命

葬儀は厳粛な場であり、参列者の服装や身だしなみは遺族や他の参列者に大きな印象を与えます。派手さや個性よりも「清潔感」「控えめさ」「調和」が最優先されます。

男性・女性・学生・子供のそれぞれの服装マナー

男性

黒の礼服(ブラックスーツ)が基本です。ワイシャツは白無地、ネクタイは黒、靴下と靴も黒を選びましょう。派手な光沢やデザイン入りは避け、ベルトも黒でシンプルなものを選びます。

女性

黒のワンピースやスーツが一般的です。スカート丈は膝が隠れる程度が望ましく、ストッキングも黒を着用します。靴はヒールが低めの黒のパンプス。化粧は控えめにし、マニキュアは落とすか、透明・ベージュ系を選びましょう。

学生・子供

制服があれば制服を着用し、ない場合は黒や紺など落ち着いた色の服を選びます。学生の場合は白シャツに黒ネクタイを合わせると適切です。小さな子供は無理に喪服を着せる必要はなく、清潔で落ち着いた服装で十分です。

カバン・靴・アクセサリーのNG例

- カバン:光沢のある革やブランドロゴが目立つものは不適切。布製やシンプルな黒が望ましい。

- 靴:エナメル素材やピンヒール、サンダルは避ける。音の出にくい靴が理想。

- アクセサリー:基本は結婚指輪のみ。真珠のネックレスは可とされるが、二連は「不幸が重なる」とされ避ける。

茶髪やネイル、香水はどこまで許される?

髪色は自然なトーンが望ましく、明るすぎる茶髪は黒に近い色へ戻すか、一時的に整髪料で落ち着かせるのが無難です。ネイルは落とすのが原則ですが、時間がない場合はベージュや透明のマニキュアで目立たなくする対応も可能です。香水は厳禁。香りが強いと不快感を与えるため、ヘアスプレーや柔軟剤も控えめにしましょう。

持ち物と事前準備|「知らなくて恥をかいた」を防ぐために

葬儀の場では、ちょっとした忘れ物や不備が目立ちやすいものです。事前に必要な持ち物を確認し、落ち着いて参列できるよう準備しておきましょう。

持っておくと安心な持ち物リスト

- 香典袋(袱紗に包んで)

- 数珠

- 黒いハンカチ

- 小銭(会場までの交通費や香典返し発送用の送料などに備えて)

- 携帯用ティッシュ

- 静音設定のスマートフォン(電源はオフにする)

- 黒い傘(天候に備える)

コンビニや100円ショップで揃えられるものも紹介

最近は、香典袋や黒いハンカチ、無地の黒靴下などはコンビニや100円ショップで購入可能です。急な訃報でも最低限の準備は整えられるため、慌てずに行動できます。

数珠は必須?借りてもOK?

数珠は宗教的な意味だけでなく、参列者の「礼節」を示す小物とされています。必須ではないものの、持参する方が望ましいです。もし用意が間に合わない場合は、無理に購入する必要はなく、貸してもらえる場合や持っていない人もいます。ただし、可能であれば事前に準備しておくと安心です。

葬儀中の言葉・挨拶マナー|気づかぬうちに失礼にならないように

言葉遣いは、葬儀マナーの中でも特に注意が必要なポイントです。意図せず遺族を傷つける言葉を使ってしまうこともあるため、慎重に選びましょう。

遺族にかけるべき言葉・避けるべき言葉

かけるべき言葉

- 「ご愁傷さまでございます」

- 「心よりお悔やみ申し上げます」

- 「突然のことで驚いております」

避けるべき言葉

- 「頑張ってください」

- 「気を落とさずに」

- 「重ね重ね」「たびたび」など、不幸が続くことを連想させる表現

NGワード例:「重ね重ね」「たびたび」「とんでもない」など

葬儀では「不幸の連続」を連想させる言葉は禁句とされています。「重ね重ね」「たびたび」は特に避けるべき表現です。また、「とんでもない」は遺族の言葉を否定する響きがあるため不適切です。

声のトーン・表情にも配慮を

声は抑えめに、穏やかに話します。過度に暗い表情を作る必要はありませんが、笑顔や明るい声は場にそぐいません。誠実さと落ち着きを意識して会話しましょう。

葬儀後の流れと退出マナー|最後まで丁寧にふるまう

葬儀は読経や焼香で終わりではなく、その後の退出や通夜振る舞いに至るまでが一連の流れです。最後まで気を抜かず、丁寧に行動することで遺族に誠意が伝わります。

式後の退出順と、遺族との別れ際のマナー

葬儀が終わると、係員の案内に従って順番に退出します。基本的には前列から順に退場するため、慌てずに流れに従いましょう。

退出の際には、祭壇や遺族に向かって静かに一礼します。遺族が出口付近で見送っている場合は、軽く頭を下げ、「ご愁傷さまでございます」と短く言葉をかけるとよいでしょう。長々と話すのは控えるべきです。

通夜振る舞いへの参加・辞退の伝え方

通夜や告別式の後、遺族が軽食や飲み物を用意して参列者をもてなす「通夜振る舞い」が行われることがあります。

- 参加する場合:出された料理を少しでも口にし、「お心遣いありがとうございます」と一言添える。

- 辞退する場合:時間の都合などがあれば、「お気持ちだけ頂戴いたします。ありがとうございます」と感謝を述べ、丁寧に辞退する。

無言で断ったり、料理に一切手を付けずに席を立つのは失礼にあたります。

故人との関係性による立ち回り方の違い

- 親しい友人の家族:遺族に「生前は大変お世話になりました」と一言伝えると誠意が伝わる。

- 会社関係:上司や同僚と一緒に行動し、勝手に離れない。代表挨拶がある場合は自分から出しゃばらない。

- 遠縁・近所の方:簡潔な挨拶を心がけ、必要以上に長居せずに退出する。

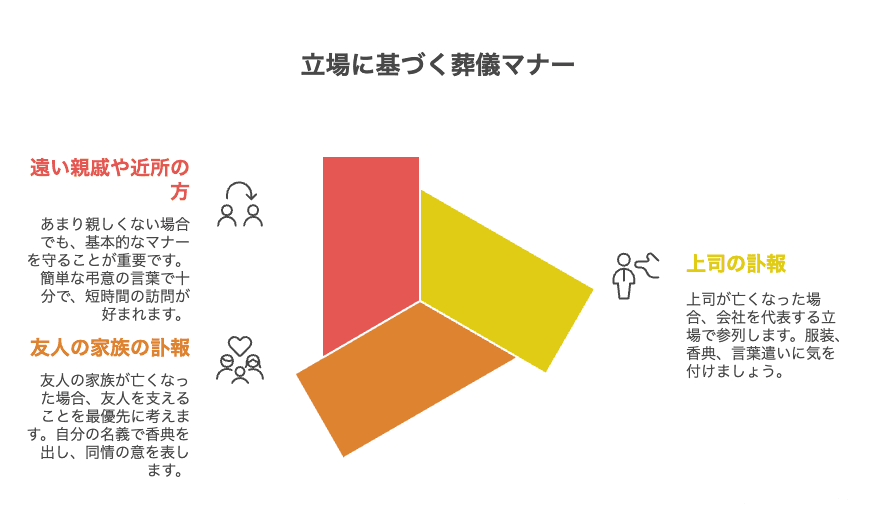

立場・関係性ごとのマナーの違い|会社関係・友人関係・遠縁の場合

葬儀マナーは「一律」ではなく、立場や故人との関係によって細かく異なります。自分がどの立場で参列するのかを意識し、それに合った行動を選ぶことが大切です。

上司の訃報を受けたときの対応とマナー

勤務先の上司が亡くなった場合、会社を代表する立場として参列することになります。服装や香典はもちろん、言葉遣いも一段と丁寧に。受付や焼香では、先輩社員や上司に倣い、勝手な判断で行動しないことが基本です。弔電を送るケースも多いため、会社の総務部や上司に事前に確認しておきましょう。

友人の家族が亡くなった場合の参列ポイント

友人の親や兄弟姉妹が亡くなった場合、友人を支える気持ちを第一に考えます。香典は自分の名義で出し、芳名帳にはフルネームで記載します。遺族には「生前は大変お世話になりました」と伝えるか、友人に「大変だったね。心よりお悔やみ申し上げます」と静かに声をかけます。

付き合いの浅い親族や近所の方の葬儀の場合

あまり親しくない場合でも、最低限のマナーを守って参列することが大切です。遺族への挨拶は「ご愁傷さまでございます」の一言で十分。退出も早めに行い、長居せずに場を乱さないことが好まれます。

最近の葬儀マナー事情|昔と違う“現代の常識”とは?

近年、葬儀の形は大きく変化しています。従来の「盛大な葬儀」から、遺族や故人の意向を反映したシンプルな葬儀が増えているのです。参列者としても、この流れを理解しておくことが重要です。

香典辞退・会食なしの「家族葬」が増加中

特に都市部では、近親者だけで行う「家族葬」が一般的になりつつあります。香典や供花を辞退するケースも多く、招かれていない場合は無理に参列しないことが礼儀です。参列する場合も、遺族の希望に沿って香典を辞退する必要があります。

宗派にこだわらない自由な葬儀が広がる背景

従来は宗派の作法に厳密に従うのが一般的でしたが、近年は形式よりも「心」を重視する傾向が強まっています。そのため、焼香の回数や手順に厳密でなくても問題視されないことが多いです。ただし、基本的な所作を守る姿勢は変わりません。

形式より「心のこもった配慮」が重視される傾向

現代の葬儀では、「正しい作法を完璧にこなすこと」よりも、「遺族に寄り添う気持ち」が重視されます。多少作法を間違えても、誠意ある態度や丁寧な言葉遣いがあれば失礼にはなりません。

「自信がない」ときの対処法|マナーに迷ったときは?

葬儀の作法に自信がなく、不安に感じる人は多いものです。完璧に振る舞う必要はありませんが、迷ったときの基本的な対応を覚えておくと安心です。

周囲をよく見る・一歩後ろで様子をうかがう

焼香や退出など手順が分からないときは、周囲の人の行動を観察しましょう。特に自分より年上や会社の上司の動きを見て従うと、自然に振る舞えます。迷って立ち止まるよりも、流れに合わせることが大切です。

わからないことは受付やスタッフに聞いてよい

不安なことがあれば、遠慮せず受付や会場スタッフに尋ねて構いません。むしろ勝手な判断で間違えるよりも、事前に確認した方が遺族に失礼になりません。質問は簡潔に、低い声で行いましょう。

事前にチェックリストで準備を

突然の訃報でも落ち着いて対応できるよう、参列時に必要な持ち物やマナーをまとめたチェックリストを作っておくのも有効です。香典袋・数珠・黒いハンカチ・黒靴下・筆ペンなど、最低限のアイテムをまとめた「弔事用ポーチ」を用意しておけば安心です。

まとめ|「心を込めて失礼なく」それが一番のマナー

葬儀に参列する際、参列者が心掛けるべきことは「完璧な作法」ではなく「遺族に誠意が伝わるかどうか」です。服装や香典、挨拶など基本を丁寧に守れば、恥をかくことはありません。

- 第一印象を整えるために、到着時間と立ち居振る舞いに注意する

- 受付や焼香など注目される場面では落ち着いた態度を心掛ける

- 言葉遣いに配慮し、NGワードを避ける

- 最近の葬儀の傾向を理解し、遺族の意向を尊重する

- 自信がないときは周囲を観察し、必要ならスタッフに確認する

不安を感じるのは誰しも同じです。大切なのは「失礼のないように誠実に参列したい」という気持ちです。その心を持って臨めば、遺族にきっと伝わります。

急な訃報に備え、この記事をブックマークしておくことで、いざというときに落ち着いて対応できるでしょう。

この記事を共有