通夜に参列する機会は、突然訪れることが多いものです。身近な人が亡くなった際には、その死を悼み、遺族を支えるために参列することになります。しかし、通夜のマナーを詳しく知らない人も多く、「何を着ればいいのか?」「香典はいくら包めばいいのか?」「受付での振る舞いや焼香の作法は?」と不安に思うことも少なくありません。

通夜は、故人を偲び、最後のお別れをする大切な時間です。参列者として失礼のないようにするためにも、基本的なマナーを身につけておくことが重要です。本記事では、通夜と告別式の違い、通夜の流れ、服装や持ち物、香典の相場とマナー、受付や時間の注意点、そして焼香の作法まで、すべてのポイントを詳しく解説します。

1. 通夜と告別式の違い

通夜と告別式は、故人との最後の時間を過ごすための大切な場です。しかし、これらの違いについて正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。通夜と告別式の目的や意味、時間帯、参列者の違いなどを詳しく解説していきます。

通夜とは?

通夜の意味と目的

通夜(つや)は、故人が亡くなった翌日に行われるもので、遺族や親族、友人、知人が集まり、故人の冥福を祈る時間です。本来は「夜通し」故人のそばで過ごすものでしたが、近年では 1〜2時間程度で終わる「半通夜(はんつや)」 が主流となっています。

通夜の目的は、故人がこの世を去る前に 「最後の夜をともに過ごす」 ことにあります。遺族や親族にとっては、故人を偲びながら静かにお別れをする機会であり、参列者にとっては、故人との思い出を振り返りながら弔意を示す時間です。

通夜の時間帯

一般的な通夜の時間

・開始時間:18時〜19時頃

・終了時間:20時〜21時頃

・所要時間:約1〜2時間

仕事帰りでも参列しやすいように、夕方から夜にかけて行われることが多いです。そのため、通夜には仕事関係の人や友人・知人が多く参列します。

告別式とは?

告別式の意味と目的

告別式(こくべつしき)は、故人を正式に送り出すためのものであり、僧侶による読経や焼香が行われた後、出棺となります。通夜とは異なり、 「公的な場でのお別れ」 という意味合いが強く、厳粛な雰囲気の中で進められます。

告別式では、遺族や親族、会社関係者、親しい友人などが中心となり、故人との最後の別れを惜しみます。

告別式の時間帯

一般的な告別式の時間

・開始時間:午前10時〜12時頃

・所要時間:約1.5〜2時間

告別式は、通夜とは異なり、日中に行われるのが一般的です。

通夜と告別式の違い一覧表

項目 | 通夜 | 告別式 |

|---|---|---|

目的 | 故人を偲び、遺族を慰める | 亡くなった方を正式に送り出す |

時間帯 | 夜(18時〜21時) | 朝〜昼(10時〜12時) |

所要時間 | 1〜2時間 | 1.5〜2時間 |

参列者 | 縁のある人が自由に参列 | 近親者・親族・会社関係者が中心 |

どちらに参列すべき?

通夜と告別式のどちらに参列するかは、故人との関係性によって異なります。

一般的な参列基準

・会社関係や友人として参列する場合 → 通夜のみで問題なし

・故人と特に親しい間柄である場合 → 通夜と告別式の両方に参列するのが望ましい

・遺族や親族として参列する場合 → 両方に参加するのが一般的

なぜ通夜のみの参列が一般的なのか?

告別式は基本的に身内や関係者が中心となるため、故人とそれほど親しくない場合は、通夜に参列するのが一般的です。ただし、故人と特別な関係があった場合や、遺族から招かれた場合は、告別式にも参列するのが礼儀とされています。

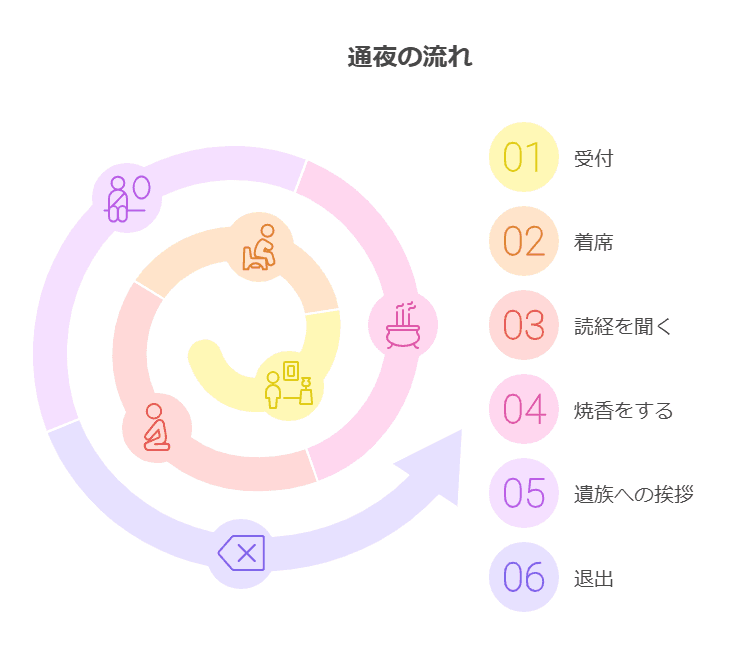

2. 通夜の流れ

通夜に参列する際は、基本的な流れを理解しておくことで、当日の行動に迷うことがなくなります。通夜は故人との最後の時間を過ごし、遺族を支える大切な場です。厳粛な雰囲気を守りながら、適切な振る舞いを心がけましょう。

① 受付を済ませる

会場に到着したら、まず 受付を済ませる 必要があります。受付では、芳名帳に記帳し、香典を渡します。

受付の流れ

・受付に着いたら一礼する(係の方や遺族に軽く一礼し、静かに挨拶する)

・記帳をする(芳名帳にフルネームを記入し、会社関係の場合は会社名と部署名も記入する)

・香典を渡す(袱紗(ふくさ)から取り出し、両手で渡す)

・お悔やみの言葉を述べる(「このたびはご愁傷様です」と短く伝える)

・再び一礼し、静かに受付を離れる

受付での注意点

・静かに対応する(大きな声で話さない)

・香典は両手で渡す(片手で渡すのは失礼にあたる)

・世間話をしない(受付は手早く済ませる)

② 着席して静かに待つ

受付を済ませたら、会場内に入り、指定された席に着きます。通夜では基本的に自由に着席できることが多いですが、座る位置には決まりがあるため、状況に応じて適切な席を選ぶことが大切です。

席順のパターン

会場の配置によって、参列者の座る位置は主に2つの形式に分かれます。

1.中央の通路を境に「右側が親族、左側が一般参列者」

・この形式では、会場中央に通路があり、右側に親族、左側に一般参列者が座る 配置になっています。

・親族側の席は、喪主や遺族、親しい親族が着席するため、一般の参列者は 左側の席に座るのがマナー です。

2.前方に親族、後方に一般参列者が座る配置

・この場合、前列に遺族や近しい親族が座り、後列に一般の参列者が座る 形式になります。

・参列者は 前の方の席を避け、なるべく後方の席に座る ようにしましょう。

着席時のマナー

・席順を確認し、適切な位置に座る

・私語を控え、静かに待つ

・スマートフォンの電源を切るか、マナーモードにする

・読経が始まる前に席を立たない

通夜の場は厳粛な雰囲気で進行するため、落ち着いた態度で待機しましょう。

③ 読経を聞く

通夜では、僧侶が故人の冥福を祈り、読経を行います。読経の時間は 30分〜1時間程度 ですが、会場や宗派によって異なります。

読経中のマナー

・静かに座って聞く(私語や雑音を立てない)

・合掌して、心の中で故人の冥福を祈る

・途中で席を立たない(トイレなどは読経前に済ませる)

僧侶の読経が終わると、焼香が始まります。

④ 焼香をする

読経の途中で、順番に焼香が行われます。焼香には宗派ごとに異なる作法があるため、適切な方法で行うことが求められます。焼香の具体的な手順や作法については 後述するため、この項目では省略します。

⑤ 遺族への挨拶をする

焼香後、遺族に対して 簡単に挨拶 をします。深く長い話は避け、短く心を込めた言葉を伝えましょう。

適切なお悔やみの言葉

・「このたびはご愁傷様です。」

・「心よりお悔やみ申し上げます。」

・「突然のことで驚きました。どうかお力を落とされませんように。」

遺族は多くの参列者に対応しているため、長話をせず、気遣いの言葉を伝える程度に留めるのが望ましいです。

⑥ 通夜振る舞い

通夜の後、参列者に対して食事が振る舞われることがあります。これは 「通夜振る舞い」 と呼ばれ、遺族が故人を偲びながら参列者をもてなすものです。

・通夜振る舞いに招かれた場合は、感謝の気持ちを伝えてから参加する

・都合が悪く辞退する場合は「お気持ちだけ頂戴いたします」と一言添える

・長時間滞在せず、食事が終わったら適切なタイミングで退席する

最近では、通夜振る舞いを省略することも増えており、軽食やお茶のみが提供される場合もあります。

⑦ 退出する

通夜が終わったら、静かに退出します。

退出時のマナー

・遺族に軽く一礼し、静かに会場を後にする

・通夜振る舞いを辞退する場合は「お心遣いありがとうございます」と伝える

・参列者同士での雑談は控える(会場の外に出てから話す)

通夜の退出時は、遺族や他の参列者に配慮し、落ち着いた行動を心がけることが大切です。

3. 通夜に参列する際の服装・持ち物

通夜は故人との最後の別れの場であり、参列者には礼儀をわきまえた服装や持ち物が求められます。突然の訃報を受け、すぐに参列しなければならない場合もありますが、できる限りマナーを守った装いを心がけることが大切です。この章では、通夜に適した服装と持ち物について詳しく解説します。

服装の基本マナー

通夜に参列する際の服装は、喪服が基本ですが、急な訃報で喪服を準備できない場合は、略式の服装でも構いません。ただし、派手な色やデザインの服装は避け、できるだけ落ち着いた装いを意識しましょう。

通夜の服装のポイント

・喪服(ブラックフォーマル)が望ましい

・急な参列の場合は地味なダークカラーの服装でも可

・光沢のある素材や派手なアクセサリーは避ける

・肌の露出を控え、シンプルなデザインを選ぶ

・靴やバッグも黒を基調としたものを選ぶ

男性の服装

正式な喪服(ブラックフォーマル)

通夜では、黒のスーツを着用するのが基本です。以下のような服装が適しています。

・ブラックフォーマル(光沢のない黒のスーツ)

・白の無地のワイシャツ(ボタンダウンや柄入りは避ける)

・黒のネクタイ(光沢のないもの)

・黒の革靴(飾りのないシンプルなデザイン)

・黒の靴下(白や派手な柄は避ける)

略式の服装(急な参列の場合)

・ダークカラー(黒・濃紺・グレー)のスーツ

・無地の白シャツ

・黒や濃紺のネクタイ(派手な柄や光沢のあるものは避ける)

・黒の革靴(カジュアルな靴は避ける)

避けるべき服装

✖ 明るい色のスーツやカジュアルな服装(ジーンズ・カジュアルジャケットなど)

✖ 派手な柄のネクタイやワイシャツ

✖ スニーカーやサンダル

女性の服装

正式な喪服(ブラックフォーマル)

・黒のワンピースやスーツ(膝丈以上の長さが望ましい)

・黒のストッキング(肌色でも可)

・黒のパンプス(ヒールの高さは3~5cm程度が望ましい)

・黒のハンドバッグ(シンプルなデザイン)

略式の服装(急な参列の場合)

・黒や濃紺、グレーのワンピースやスーツ

・無地のトップスと黒のスカートやパンツの組み合わせ

・黒のパンプス(装飾のないもの)

・黒のストッキング(なければ肌色でも可)

避けるべき服装

✖ 明るい色や派手なデザインの服(赤・ピンク・花柄など)

✖ 肌の露出が多い服(ノースリーブ、ミニスカートなど)

子どもや学生の服装

子どもの服装

・黒や紺のワンピース、または地味な色の服

・白や黒の靴下

・黒やダークカラーの靴(スニーカーは避ける)

学生の服装

・制服がある場合は、制服を着用するのが最適

・制服がない場合は、黒や紺のスラックスやスカートに白シャツを合わせる

・靴やカバンもできるだけ地味な色を選ぶ

持ち物リスト

必ず持参するもの

・香典(袱紗に包んで持参)

・数珠(宗派によるが基本的に持参)

・黒または白のハンカチ(派手な色や柄は避ける)

あると便利なもの

・ティッシュ(涙を拭くため)

・黒のバッグ(シンプルなデザインのもの)

・折りたたみ傘(黒や落ち着いた色が望ましい)

持って行くべきではないもの

✖ 大きな荷物やリュック

✖ 騒がしい音が鳴るもの(鈴付きのキーホルダーなど)

✖ 強い香りの香水

身だしなみの注意点

アクセサリーのマナー

・真珠のネックレスは可(1連のものに限る)

・結婚指輪以外のアクセサリーは外す

・派手な腕時計やブレスレットは避ける

ヘアスタイルのマナー

・女性は長い髪をまとめ、派手なヘアアクセサリーは避ける

・男性は整髪料を控えめにし、清潔感のある髪型を心がける

メイクや香水のマナー

・ナチュラルメイクが望ましい(濃い口紅や派手なアイメイクは避ける)

・香水や整髪料の強い香りは控える

4. 香典の相場やマナー

通夜や告別式に参列する際、香典を用意するのが一般的です。しかし、「どれくらいの金額が適切なのか」「表書きの書き方」「渡し方」など、具体的なマナーを知らないと不安になることも多いでしょう。この章では、香典の相場や正しいマナーについて詳しく解説します。

香典とは?

香典とは、故人への弔意を示し、遺族の負担を軽減するために渡す金銭のことです。元々はお線香や花を供える代わりとして金銭を包む習慣が広まりました。

香典の目的

・故人への供養の気持ちを示す

・葬儀費用の負担を軽減する

・遺族を支える気持ちを表す

香典は、基本的に通夜や告別式の際に受付で渡します。ただし、宗教や地域によって慣習が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが望ましいです。

香典の相場

香典の金額は、故人との関係性や社会的立場によって異なります。若年層では控えめな金額でも問題ありませんが、社会経験を積み、経済的に余裕が生まれる年代では、より高額を包むことが一般的です。

香典の金額目安

故人との関係 | 相場(円) |

|---|---|

両親 | 30,000~100,000円以上 |

祖父母 | 10,000~50,000円 |

兄弟・姉妹 | 30,000~50,000円 |

叔父・叔母 | 5,000~30,000円 |

その他の親戚 | 5,000~20,000円 |

上司 | 5,000~10,000円 |

同僚・部下 | 3,000~10,000円 |

取引先 | 3,000~10,000円 |

友人・知人 | 5,000~10,000円 |

友人・知人の家族 | 3,000~10,000円 |

香典の金額は、年齢や社会的立場によっても変わることがあります。年代別の香典相場について詳しく知りたい方は、*下記のコラムをご覧ください。 それぞれの年代に応じた金額の目安や考え方を解説しています。

*年齢別・関係性別の香典相場とは?正しい金額や香典マナーを徹底解説

香典袋の選び方

香典を渡す際は、適切な香典袋(不祝儀袋)を選ぶ必要があります。

水引の種類と用途

水引の種類 | 用途 |

|---|---|

黒白・双銀 | 一般的な仏式の葬儀や通夜 |

黄白 | 関西地方など一部の地域で使用される |

蓮の絵入り | 仏教専用(神道・キリスト教には使わない) |

結び切り | 一度きりにするべき事柄(葬儀・弔事全般) |

仏教の場合、多くの地域で 黒白の水引 を使用します。ただし、関西地方では 黄白の水引 を使うことが多いため、地域の習慣を確認しておくと安心です。

香典の表書きの書き方

香典袋の表書きは、宗教ごとに異なります。適切な表記を選ぶことが大切です。

宗教ごとの表書きの違い

宗教 | 表書きの例 |

|---|---|

仏式 | 御霊前 |

神式 | 御霊前・御玉串料 |

キリスト教式 | 御花料・献花料 |

宗教不明の場合 | 御香典 |

表書きは 薄墨の筆ペン を使用するのが一般的です。薄墨は「悲しみに暮れながらも書いた」ことを示し、故人を悼む意味があります。

香典の中袋の書き方

香典袋には、金額と名前を記載する 中袋(内袋) を入れます。

中袋の書き方

項目 | 記入内容 |

|---|---|

表面 | 金額(「金〇〇円」と縦書き) |

裏面 | 住所・氏名を記入 |

金額の書き方(漢数字)

・5,000円 → 金伍仟円

・10,000円 → 金壱萬円

・30,000円 → 金参萬円

中袋がない香典袋の場合は、袋の裏側に住所と金額を記載します。

香典の包み方と渡し方

香典の包み方

・新札は避け、折り目のついたお札を使う(新札は「準備していた」という意味になるため)。

・お札の向きは、肖像が 裏向き(顔が下向き) になるように入れる。

香典の渡し方

・香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参する。

・受付で「このたびはご愁傷様です」と一言添えて、両手で渡す。

・受付で記帳し、静かに対応する。

4-7. 香典を辞退された場合の対応

近年では、「香典辞退」をする家庭も増えています。会場で「香典はご遠慮します」と言われた場合は、無理に渡さないようにしましょう。

香典辞退の場合の対応方法

・香典を持参していても、遺族の意向を尊重する

・香典の代わりに 供花や弔電を送る のも選択肢

・言葉だけでもお悔やみの気持ちを伝える

香典辞退のケースでは、無理に渡そうとすると逆に遺族に負担をかける可能性があるため、注意が必要です。

5. 通夜に参列する際の注意点

通夜に参列する際は、到着時間や遺族への言葉遣いなど、基本的なマナーを守ることが大切です。特に、遺族や他の参列者に対して失礼のないようにするため、慎重な振る舞いを心がけましょう。この章では、通夜における注意点として「到着時間」「子どもを連れての参列」「遺族への言葉」「遅刻・欠席する場合の対応」について解説します。

通夜に到着する時間

到着時間の目安

・開始時刻の10~15分前 に到着するのが一般的。

・遅刻はできるだけ避けるが、やむを得ず遅れた場合は 式の妨げにならないよう静かに入る。

子どもを連れての参列は可能か

参列の可否を判断するポイント

・遺族の意向を確認する(家族葬の場合、子どもの参列を控えるべきこともある)

・子どもの年齢を考慮する(未就学児や乳児の場合、長時間静かにするのが難しいことがある)

・会場の環境を確認する(小さな子ども向けの控室があるかどうか)

子どもを連れて行く際の注意点

・式の途中で泣き出した場合は、すぐに退席する

・会場内では走り回らせない、騒がせない

・焼香の際は、親が付き添いながら行う

子どもが静かに参列できるかどうか不安な場合は、可能であれば 親族や知人に預けることも検討 しましょう。

遺族や親族との接し方

避けるべき言葉

・「頑張ってください」(遺族にとって負担になる言葉)

・「何かあったら言ってくださいね」(気を遣わせる可能性がある)

・「病気だったの?」(故人の死因を尋ねるのはマナー違反)

遺族は深い悲しみの中にいるため、過度な励ましや詮索をせず、「このたびはご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」 など、簡潔な言葉で弔意を伝えることが望ましいです。

遅刻・欠席する場合の対応

遅刻する場合の対応

・受付で静かに記帳し、遅れたことを詫びる。

・読経中や焼香中に会場へ入らない(読経が終わるタイミングを見計らって入る)。

・焼香後、可能であれば遺族に一言お悔やみを伝える。

欠席する場合の対応

・弔電を送る(遺族へ哀悼の意を示すため、通夜当日までに届くよう手配する)。

・後日、香典やお供えを送る(通夜や葬儀に参列できなかったお詫びとして)。

・直接遺族にお悔やみを伝える(後日、訪問や電話などで丁寧に弔意を示す)。

急な事情で参列が難しくなった場合は、遺族に失礼のないよう、適切な方法で弔意を示しましょう。

6. 焼香の仕方

焼香は、故人の冥福を祈り、供養の気持ちを示すために行う大切な作法のひとつです。しかし、宗派や会場の形式によって焼香の回数や方法が異なるため、正しいマナーを理解しておくことが重要です。この章では、焼香の基本的な流れや宗派ごとの違い、立礼焼香・座礼焼香・回し焼香の作法について詳しく解説します。

焼香の意味と目的

焼香の主な目的

・故人の冥福を祈る

・仏前に香を供えることで、自身の心を清める

・参列者が故人との別れを静かに偲ぶ

焼香は、通夜や告別式の際に行われるほか、四十九日法要や年忌法要などの仏教儀式でも実施されます。

通夜での正しい焼香の作法

立礼焼香

・参列者が椅子に座っている葬儀では、立礼焼香 が一般的です。

・まず、祭壇に近づき、遺族に向かって一礼 します。

・香炉の前まで行ったら、故人に向かって一礼 します。

・抹香を指で軽くつまみ、顔のあたりまで上げてから香炉に落とす。

・焼香が終わったら、再び故人に合掌し、一礼する。

・数歩下がり、遺族に向かって一礼 し、自分の席へ戻る。

座礼焼香

・参列者が畳の上に座っている葬儀では、座礼焼香 が行われます。

・基本的な流れは立礼焼香とほとんど同じですが、異なる点は 移動の際は中腰で動き、焼香は正座で行う ことです。

・他の参列者の邪魔にならないように、低い姿勢で移動する のが特徴です。

回し焼香

・自宅や小さな葬儀場などでは、回し焼香 が行われることがあります。

・香炉が自分のところに回ってきたら、軽く頭を下げる。

・香炉を膝に置き、手を合わせてから 香を指で軽くつまむ。

・立礼焼香や座礼焼香と同じように、つまんだ香を顔あたりまで上げて落とす。

・故人に再度手を合わせて頭を下げ、次の人に香炉を渡す。

宗派ごとの焼香の違い

主な宗派ごとの焼香回数

宗派 | 焼香回数 | 作法の特徴 |

|---|---|---|

真言宗 | 3回 | 抹香をつまみ、額に押しいただいてから香炉にくべる |

天台宗 | 1回または3回 | 3回が正式だが、1回でも可 |

浄土宗 | 1~3回 | 抹香をつまみ、額に押しいただいてから香炉にくべる |

臨済宗 | 1回または3回 | 抹香を額に押しいただき、香炉にくべる |

曹洞宗 | 2回 | 1回目は額に押しいただくが、2回目は押しいただかない |

日蓮宗 | 1回 | 抹香をつまみ、額に押しいただいてから香炉にくべる |

浄土真宗本願寺派 | 1回 | 抹香を額に押しいただかず、そのまま香炉に落とす |

真宗大谷派 | 2回 | 1回目・2回目ともに額に押しいただかない |

ポイント

・浄土真宗は額に押しいただかない のが特徴。

・宗派が不明な場合は1回焼香する のが無難。

前の人の作法を見て参考にすると、スムーズに対応できます。

6-4. 焼香の際の注意点

マナー違反になる行為

✖ 私語をしながら焼香をする(静かに心を込めて行う)

✖ 順番を待たずに前に出る(焼香の列がある場合は、並んで待つ)

✖ 長時間焼香台の前に留まる(手早く行い、後ろの人のためにスムーズに進める)

✖ 過度に派手な動作をする(静かに自然な所作で行う)

香の量について

・抹香は、 つまむ程度の少量で十分(大量に落とす必要はない)。

・回数が決まっている宗派の場合は、適切な回数を守る。

焼香は形式ではなく、故人を偲ぶ大切な行為です。心を込めて慎重に行いましょう。

まとめ

通夜は、故人を偲び、遺族を支える大切な場です。参列する際は、適切な服装を選び、香典の相場や受付でのマナーを守ることが求められます。焼香の作法は宗派によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。また、遅刻や欠席の際の対応、お悔やみの言葉の選び方にも注意しましょう。正しいマナーを身につけることで、故人への敬意を示し、遺族に対しても失礼のない振る舞いができます。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)