納骨堂の前払い金とは何か?基礎からやさしく解説

納骨堂を検討する際に、多くの人が最初に直面する疑問が「前払い金とは何か」という点です。一般的に「前払い金」という言葉からは、契約時に支払う頭金のようなイメージを持つ方が多いですが、実際にはその中身は多岐にわたります。契約後に想定外の負担が生じないよう、基本から理解することが重要です。

「前金=契約時に支払う費用」とは限らない?

多くの方が誤解しやすいのは、「前払い金=契約時に一度だけ支払う費用」と考えてしまう点です。確かに契約の段階でまとまった金額を支払うケースが多いですが、その中には「永代使用料」「永代供養料」など、将来的な供養や管理に充てられる費用が含まれている場合があります。つまり、単なる手付金ではなく、長期にわたり供養や管理を受けるための先行支払いという性格を持つのです。

前払い金に含まれる主な項目(永代使用料/管理費/護持会費など)

前払い金に含まれる主な費用は次の通りです。

項目 | 内容 |

永代使用料 | 納骨堂の区画を永続的に使用する権利を得るための費用 |

永代供養料 | 将来にわたって供養を行ってもらうための費用 |

管理費 | 建物や施設を維持するための費用(照明・空調・清掃など) |

護持会費 | 寺院運営や宗教活動を維持するために必要な会費 |

その他 | 名義変更料、事務手数料など |

これらが「一括払い」で前払い金に含まれる場合もあれば、「一部のみ前払いし、管理費などは毎年徴収」といったケースもあります。

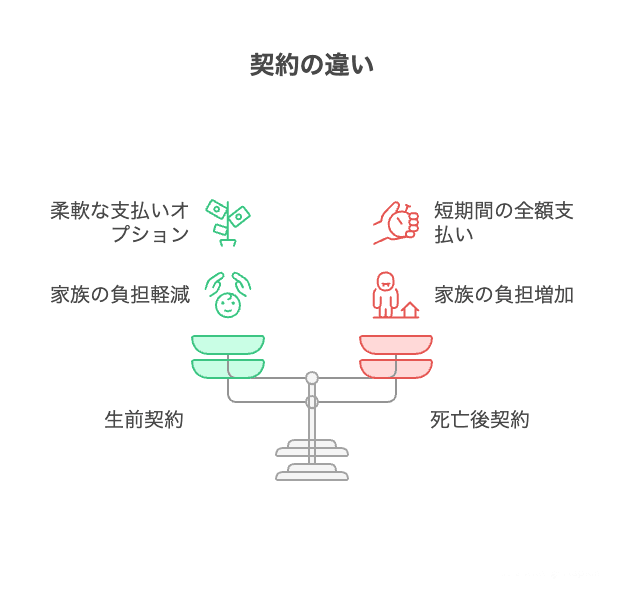

生前契約と死亡後契約で異なる支払い構成

納骨堂の契約には「生前契約」と「死亡後契約」があります。生前契約では、契約者本人が元気なうちに前払い金を納めるため、支払いの選択肢が広く、分割払いやローンを利用できる場合があります。一方、死亡後契約では、遺族が短期間で支払いを求められるケースが多く、全額一括払いが一般的です。

この違いは、家族の負担や契約条件に直結するため、契約前にしっかり把握しておく必要があります。

契約時に支払う前金の相場と内訳

納骨堂を契約する際、最も気になるのが「前払い金の相場はいくらか」という点でしょう。地域や施設の種類によって幅がありますが、ある程度の目安を把握しておくことで、予算を立てやすくなります。

費用の総額と前払い分の目安(種類別:ロッカー式/仏壇式/自動搬送式 など)

納骨堂には複数のタイプがあり、それぞれ費用体系が異なります。

納骨堂の種類 | 特徴 | 前払い金の目安 |

ロッカー式 | シンプルなロッカー型。都心で普及 | 30万〜80万円 |

仏壇式 | 仏壇のような形で個別性が高い | 80万〜200万円 |

自動搬送式 | カードをかざすと遺骨が自動で搬送される近代的施設 | 100万〜250万円 |

合同納骨(永代供養型) | 複数の遺骨を一緒に供養する形 | 10万〜50万円 |

このように、設備の充実度や個別性の有無によって、金額は大きく変わります。特に都心部や駅近の施設は需要が高いため、相場も上昇する傾向があります。

「永代供養料」として一括払いになるケース

最近の納骨堂では「永代供養料」を契約時に一括で支払う方式が増えています。これは将来にわたって供養を続けてもらうための費用であり、後々の追加支払いを避けられるメリットがあります。特に「後継者がいない」「家族に負担をかけたくない」と考える人に選ばれやすい傾向があります。

「年間管理費」として別途徴収されるケースも

一方で、契約時に永代供養料を一括で支払ったとしても、「年間管理費」が別途必要となるケースがあります。年間数千円から数万円程度が相場ですが、施設によっては将来的に値上げされることもあります。

契約前には、「管理費が前払い金に含まれているか」「将来的に値上げされる可能性があるか」を必ず確認することが重要です。

特に、永代使用料や供養料を支払ったからといって油断すると、後から毎年の管理費が予想外の負担となる場合があるため注意が必要です。

前払い金の支払いタイミングと方法

納骨堂の前払い金は、契約時に必ず発生するものですが、その支払い方法やタイミングは施設によって異なります。支払いの柔軟性があるかどうかは、契約者本人や家族の負担を大きく左右するため、事前に確認しておくことが大切です。

契約時に全額一括?分割払いはできる?

多くの納骨堂では、契約時に前払い金を一括で支払うのが一般的です。特に「永代使用料」や「永代供養料」など、将来的な費用を含む項目は分割が認められないことが多いです。

ただし、一部の施設では、以下のように分割払いが可能な場合もあります。

- 初回契約時に半額を支払い、残りを数回に分割

- 年間管理費のみ年ごとに支払う

- 施設提携ローンを利用して、3年〜10年の期間で分割返済

分割の可否や条件は施設によって大きく異なるため、契約前に必ず確認する必要があります。

ローン(墓石ローン・メモリアルローン)の活用は可能か

一括払いが難しい場合に活用されるのが「墓石ローン」や「メモリアルローン」と呼ばれる専用ローンです。これらは銀行や信販会社と提携して提供されるもので、金利は一般的に3〜8%程度です。

例えば、200万円の納骨堂を10年ローンで契約した場合、月々の返済額は約2万円前後になります。ただし、金利分を含めると総支払額は一括払いより高くなるため、家計に合わせた検討が欠かせません。

クレジットカード・銀行振込・現金など支払い手段の実例

支払い方法も施設によって異なります。一般的な方法は以下の通りです。

支払い方法 | 特徴 |

現金 | 即時決済が可能だが、高額の持参にリスクあり |

銀行振込 | 最も多い方法。振込手数料が発生する場合あり |

クレジットカード | ポイント還元や分割払いが可能。ただし対応施設は限定的 |

提携ローン | 高額契約時に利用される。返済期間を柔軟に設定可能 |

特にクレジットカードは、ポイント還元が受けられるメリットがありますが、利用できない施設も多いため、事前確認が必須です。

支払い手段の選択肢が広い施設であれば、契約者にとっての負担軽減につながるため、比較検討のポイントに加えるとよいでしょう。

前金は返ってくる?解約時の返金・キャンセル規定を確認

納骨堂を契約する際に最も注意すべき点のひとつが「解約時の返金規定」です。高額な前払い金を支払った後に事情が変わり、解約やキャンセルを希望するケースは決して珍しくありません。しかし、返金の有無や範囲は契約内容によって大きく異なるため、事前の確認が欠かせません。

生前契約のキャンセル可否と返金範囲

生前契約を行った場合、契約から使用までに時間があるため、本人や家族の事情でキャンセルを検討することがあります。この場合、返金が認められるかどうかは契約書に明記された規定に依存します。

一般的には以下のような対応が多いです。

- 契約後すぐのキャンセル:事務手数料を差し引いた上で大部分が返金される

- 契約から一定期間を過ぎたキャンセル:永代使用料の返金はなし、未使用の管理費のみ返金

- 使用開始後のキャンセル:返金不可

つまり「いつキャンセルするか」によって返金の範囲は大きく異なります。

使用前と使用後で異なる返金の考え方

契約者がまだ納骨堂を使用していない段階であれば、返金を受けられる余地があります。しかし、遺骨を納めた後は「使用開始」とみなされるため、前払い金の返金は原則として行われません。

施設側としても、区画の確保や供養準備にコストを投じているため、使用後の返金は難しいのです。したがって、生前契約の場合は特に、使用前に家族と十分に話し合い、納得の上で契約することが重要です。

「名義変更」「契約解除」の違いと影響

解約に似た手続きとして「名義変更」があります。名義変更とは、契約者本人が亡くなったり、事情により使用を続けられなくなった場合に、子どもや親族など別の人へ権利を移す手続きです。

- 名義変更:権利を引き継ぐため、前払い金はそのまま有効

- 契約解除:権利を放棄するため、返金規定に従って一部または全額を失う

どちらを選ぶかによって、家族の負担や今後の供養の形が大きく変わるため、契約前に選択肢を確認しておきましょう。

返金に応じないトラブル事例とその背景

実際には、解約を申し出ても「返金できない」とされるトラブルが後を絶ちません。

よくあるケースとしては、

- 契約書に「返金不可」と明記されていた

- 口頭で説明を受けたが、書面には記載がなかった

- 施設が倒産・閉鎖してしまい、返金請求先がなくなった

といったものがあります。

こうした事態を避けるためには、契約時に必ず「キャンセル時の返金条件」を書面で確認し、署名前に内容を理解しておくことが不可欠です。

前払い金のトラブルを防ぐために知っておきたいこと

納骨堂の契約で多い失敗のひとつが「前払い金に関する認識のズレ」から生じるトラブルです。契約前に注意点をしっかり押さえておけば、後々の不安や争いを避けることができます。ここでは特に確認しておきたいポイントを整理します。

契約前に確認すべき書面と説明ポイント

納骨堂の契約時には、必ず以下の書類を確認することが大切です。

- 契約書

- 見積書

- 規約書(永代供養や使用条件が明記されている)

- パンフレットや案内資料

特に「契約書」と「規約書」には、返金や解約の条件、管理費の有無など重要な事項が含まれています。口頭での説明に頼るのではなく、必ず書面で確認し、疑問点はその場で質問することがトラブル回避につながります。

「管理費込み」か「別途必要」かの違いに注意

納骨堂の費用表示でよくある誤解が、「管理費が含まれていると思っていたら、別途必要だった」というケースです。

- 管理費込み:契約時の一括払いで将来の管理費もカバー

- 管理費別途:毎年支払いが必要。金額が将来的に値上げされる場合もある

特に「永代供養料に管理費が含まれているか否か」を確認しないと、想定以上の長期負担となる可能性があります。

入檀義務・護持会費など見落としがちな項目

寺院が運営する納骨堂の場合、「入檀義務」や「護持会費」の支払いが発生することがあります。

- 入檀義務:寺院の檀家になることを条件とする

- 護持会費:寺院維持のための定期的な会費

これらは契約後に初めて知り、驚く人も少なくありません。パンフレットには明記されない場合もあるため、必ず直接確認することが必要です。

契約前に必ず複数見積もりを取るべき理由

納骨堂の費用は施設によって大きく異なるため、1カ所だけで決めてしまうのは危険です。少なくとも2〜3カ所の施設で見積もりを取り、費用の内訳を比較することをおすすめします。

複数の見積もりを取ることで、

- 費用の相場がわかる

- 追加費用の有無を確認できる

- 契約条件を交渉しやすくなる

といったメリットがあります。

一見高額に見える施設でも「管理費込み」でトータルコストが安い場合もあるため、単純な初期費用だけで判断せず、長期的な負担を見据えて比較検討することが大切です。

家族に負担をかけないための生前契約のすすめ

納骨堂の契約において、近年注目を集めているのが「生前契約」です。これは、本人が元気なうちに自分の納骨堂を決め、必要な前払い金を納めておく契約方法です。将来、家族に金銭的・精神的な負担をかけないために、多くの人が選択肢として検討しています。

支払いのタイミングを選べる今だからこそ契約を検討

生前契約の最大のメリットは、支払いのタイミングを自分で選べる点にあります。

- 退職金や貯蓄に余裕があるタイミングで一括払い

- 無理のない範囲で分割払い

- クレジットカードや提携ローンを利用して計画的に支払い

死亡後契約では遺族が短期間で高額を用意する必要がありますが、生前契約なら支払い方法を柔軟に調整でき、家族の負担を大幅に軽減できます。

後からのトラブルや手続き負担を減らす生前契約のメリット

生前契約には金銭面だけでなく、心理的な安心感も得られるメリットがあります。

- 契約内容を自分で確認し納得した上で決められる

- 家族が契約条件を知らずに戸惑うリスクを減らせる

- 死後すぐに必要な供養の準備が整っているため、遺族が慌てずに済む

特に「解約時の返金規定」や「名義変更の可否」といった重要事項を、自分の意思で確認できる点は大きな安心材料となります。

「家族に迷惑をかけたくない」という思いを形にする準備

多くの人が生前契約を選ぶ背景には、「家族に迷惑をかけたくない」という思いがあります。急な葬儀や納骨の準備は、遺族にとって大きな精神的・経済的負担となります。

生前契約を行うことで、

- 葬儀や納骨の方向性を明確にできる

- 家族間での意見の相違を避けられる

- 費用面でのトラブルを未然に防げる

といった効果が期待できます。

将来を見据えて前払い金を納めておくことは、単なる費用の先払いではなく、家族への「安心の贈り物」とも言えるでしょう。

契約前に確認すべきチェックリスト

納骨堂を契約する前に、必ずチェックしておきたい項目があります。これらを事前に確認しておくことで、後々のトラブルや予期せぬ出費を避けることができます。以下のリストを参考に、契約前にしっかりと見極めましょう。

契約書に記載されている金額の明細は?

契約書に明細が明確に記載されていない場合、後から「追加費用が必要」となるリスクがあります。特に確認すべきは以下の点です。

- 永代使用料の金額と支払い方法

- 永代供養料が含まれているか

- 年間管理費の有無と金額

- 名義変更料や事務手数料の有無

口頭で説明を受けた内容が契約書に反映されているかも重要です。書面と実際の説明に相違がないかを丁寧に確認しましょう。

永代供養の内容に個別供養年数は含まれているか?

「永代供養」と聞くと、永久に個別供養を受けられると誤解する方が多いですが、実際には一定期間のみ個別供養を行い、その後は合祀されるケースが一般的です。

例えば、

- 個別供養:契約後33年間

- その後:合祀墓に移され、他の遺骨と一緒に供養

このように「永代」と言いつつも、期間が区切られていることが多いため、必ず供養の年数と形式を確認する必要があります。

護持会費・管理費・その他名目の支払いは将来も必要か?

契約時の前払い金だけで安心してしまうと、将来の定期的な支払いで負担が増すことがあります。

- 毎年の護持会費

- 管理費(光熱費・清掃費など)

- 更新料や修繕積立金

こうした費用が別途必要かどうかを確認し、「総額でどのくらいの負担になるか」を見積もることが大切です。

キャンセル・解約・名義変更の手続きと費用の記載はあるか?

解約やキャンセル時の返金条件はもちろん、名義変更の可否とその費用も重要な確認ポイントです。

- 解約時に返金される金額の範囲

- 名義変更の手数料の有無

- 使用前と使用後で条件が変わるか

これらが明記されていない場合、後から大きなトラブルになる可能性があります。必ず契約前に明文化された条件を確認しておきましょう。

まとめ|前払い金の正体を理解して、納得できる納骨堂選びを

納骨堂の前払い金は、単なる「契約時の支払い」ではなく、将来の供養や施設維持にかかわる重要な費用です。金額の大小だけで判断するのではなく、その内訳や支払い方法、解約時の規定まで理解した上で契約することが、後悔しないための大きなポイントとなります。

費用だけでなく、安心感のある契約内容かを見極める

「前払い金が安いから」という理由だけで契約すると、後から管理費や護持会費が別途発生し、結果的に高額になるケースも少なくありません。金額の安さよりも、「家族が安心して供養を続けられる契約内容かどうか」を重視することが大切です。

「急がないけど、備えておきたい」今だからこそできる選択

生前契約を行うことで、支払い方法やタイミングを自分で選べるだけでなく、家族に迷惑をかけずに済む安心感を得られます。「まだ必要ない」と先延ばしにするのではなく、余裕のある今こそ検討することが将来の安心につながります。

後悔しないために、今すぐできる情報収集と行動

後から「知らなかった」と後悔しないためには、次のステップを踏むことが重要です。

- 複数の施設で見積もりを取り、比較する

- 契約書・規約書を熟読し、返金規定を確認する

- 家族と事前に話し合い、意思を共有する

- 疑問点を残さず、納得した上で契約する

納骨堂選びは、単なる費用の問題ではなく、家族の安心と故人への思いを託す大切な準備です。前払い金の正体を理解したうえで、納得できる選択を行いましょう。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)