前払いなしでも契約はできる?でも実際は“前金あり”が主流な理由とは

死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に葬儀や火葬、役所への届出、医療費や施設費の清算といった事務を、あらかじめ選んだ受任者に任せる契約です。終活の一環として注目を集めていますが、契約時に「前金(預託金)」を支払うケースが一般的です。では、本当に前払いは必要なのでしょうか。

契約そのものは可能だが、現場では「前金あり」が一般的

法律上、死後事務委任契約に前払いを必須とする規定は存在しません。極端にいえば、前金ゼロでも契約を結ぶことは可能です。しかし実務の現場では、ほとんどの事業者や専門家が「前金あり」の形を取っています。その理由は、受任者が本人の死亡直後に迅速に動けるようにするためです。

死亡後は預金口座が凍結されるため、受任者がすぐ動けない

日本では、死亡届が受理されると銀行口座は凍結され、相続手続きが完了するまで資金を引き出すことができなくなります。これは相続人間での不正な引き出しを防ぐための措置ですが、一方で受任者が葬儀費用や医療費を立て替えざるを得ない状況を招きます。そのため、前金として預託金を受け取ることが、業務遂行のために不可欠となるのです。

葬儀費用や入院費の支払いが発生する時期に資金が使えない問題

葬儀費用は地域や規模によりますが、平均で100万円前後かかるといわれています。また、死亡直前の医療費や施設利用料の支払いも必要です。これらの費用が発生するのは死亡直後であり、口座凍結とタイミングが重なるため、前金がないと受任者が自腹で立て替えるリスクを負うことになります。

銀行が払い出しに応じない理由(法的根拠と運用ルール)

「委任契約があるなら銀行から出してもらえないのか」と考える人もいますが、現実には難しいのが現状です。銀行は相続人以外への払い出しを原則として認めていません。民法上、預金債権は相続財産に含まれるため、受任者が勝手に引き出すことはできないのです。このため、銀行の運用ルールとしても委任契約だけでは資金を動かせないため、前金による備えが必要となります。

前金の金額と内訳は?相場と費用の目安を知っておこう

死後事務委任契約を検討する際に、多くの人が気になるのが「前金はいくら必要か」という点です。相場や内訳を理解しておくことで、契約内容が妥当かどうかを判断しやすくなります。

預託金の目安:30〜100万円前後

一般的に、死後事務委任契約で預ける前金(預託金)の相場は30〜100万円程度といわれています。金額の幅が大きいのは、依頼する内容の範囲や地域差、受任者が法人か個人かによって費用が変わるためです。

- 簡易的な事務(役所手続き・死亡届・火葬のみ)

→ 30〜50万円程度 - 一般的な葬儀を含む場合

→ 70〜100万円程度 - 墓地や納骨まで依頼する場合

→ 100万円を超えるケースもあり

契約前には、依頼範囲と金額の関係をきちんと確認することが重要です。

費用の内訳:委任報酬、実費、予備費

前金は単なる「手数料」ではなく、実際に発生するさまざまな費用を含んでいます。主な内訳は以下の通りです。

項目 | 内容 | 金額の目安 |

委任報酬 | 受任者が業務を遂行するための報酬 | 10〜30万円 |

葬儀・火葬費用 | 火葬料金・葬儀場使用料など | 20〜70万円 |

行政手続き | 死亡届・年金停止・保険解約などの費用 | 数千〜数万円 |

医療費・施設費清算 | 病院・介護施設への未払い分 | 数万円〜数十万円 |

予備費 | 想定外の支出に備える | 5〜10万円 |

特に葬儀関連費用は変動が大きいため、契約時に見積もりや費用の上限を確認しておくと安心です。

契約書に明記されているかどうかが重要

前金の金額や内訳が契約書に明記されていない場合、後から追加請求が発生する可能性があります。信頼できる事業者は、契約書に「預託金の用途」「返金条件」「精算方法」を明確に記載します。

逆に、説明をあいまいにしたり、口頭のみで対応する事業者は注意が必要です。契約時には必ず書面で確認し、不明点を質問して納得できるまで話し合いましょう。

前金が不安な方へ──よくあるトラブルと回避のポイント

死後事務委任契約を検討する方の中には、「前金を預けても大丈夫なのか」という不安を抱く人も少なくありません。実際、トラブルに発展する事例も報告されており、事前の確認と予防策が非常に重要です。ここでは、代表的なトラブルとその回避法を解説します。

事業者が倒産・廃業したら預けたお金はどうなる?

最も大きな懸念は、契約先の事業者が倒産または廃業した場合です。預託金を前払いしていても、事業者が業務を継続できなくなれば、預けたお金が返ってこない可能性があります。

特に個人事業者や小規模団体との契約では、経営状況が安定しているかどうかを確認することが不可欠です。法人格を有し、事業としての基盤があるかを見極めましょう。

契約書に返金や途中解約の条項があるか確認

契約書の中で特に注意すべきなのが、「返金規定」の有無です。途中で契約を解消する場合や、業務開始前に解約する場合に、預託金の返金が保証されているかどうかを確認してください。

返金規定が明確でない契約はトラブルに発展しやすいため、署名前に必ずチェックすることが重要です。

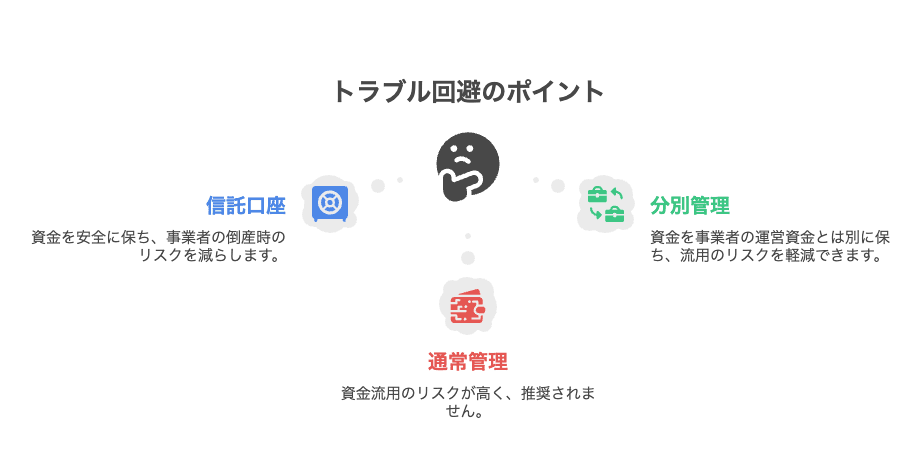

前金の管理方法(信託口座/分別管理など)で信頼性が見える

預託金の管理方法も、信頼性を判断する大きなポイントです。

- 信託口座方式

→ 契約者ごとの資金を信託銀行に預け入れ、事業者が勝手に流用できない仕組み。倒産時のリスクを軽減できる。 - 分別管理方式

→ 事業者の運営資金とは別口座で管理。事業者が資金を混同しないため比較的安心。 - 通常管理方式

→ 事業者の口座で一括管理。資金流用のリスクが高く、推奨されない。

可能であれば信託口座を利用する事業者を選びましょう。これにより「お金を預けたのに消えた」という最悪の事態を避けることができます。

トラブルを避けるためのチェックリスト

契約前に、以下の項目を確認しておくと安心です。

- 契約書に「返金規定」が明記されているか

- 預託金の管理方法(信託口座・分別管理など)が説明されているか

- 契約先の法人格や経営基盤が安定しているか

- 口コミや評判で悪評がないか

- 不明点に丁寧に回答してくれるか

前金の不安は、「透明性のある契約」と「健全な管理体制」で大幅に軽減できます。

「信頼できる委任先」をどう見極める?事前確認したい5つのポイント

死後事務委任契約は、一度契約を結ぶと本人の死後に実行されるため、契約後にやり直すことはできません。そのため、契約先をどう選ぶかが最も重要なポイントとなります。ここでは、信頼できる委任先を見極めるために確認すべき5つの基準を解説します。

法人格の有無(一般社団法人・NPO・司法書士法人など)

委任先が法人格を持っているかどうかは、信頼性を測る重要な指標です。法人格がある団体は、規模や社会的信用が一定以上あり、万一トラブルが発生した場合も責任を追及しやすいという利点があります。

特に司法書士法人や弁護士法人、または一般社団法人などは、法律に基づいて業務を行っているため、安心感が高いといえるでしょう。

預託金の管理体制が明記されているか

前金を預ける際、その管理体制が明確に説明されているかは必ず確認してください。信託口座を利用しているか、分別管理を徹底しているか、万一の場合の返金ルールがあるかなど、契約書にきちんと明記されているかが重要です。

管理方法が不透明な場合、資金流用や消失のリスクが高くなるため、避けるべきです。

料金表や契約条件の透明性

信頼できる事業者は、料金表や契約条件を事前に明確に提示します。逆に、契約書に詳細が書かれていない、または口頭での説明だけに終始する事業者は注意が必要です。

特に「追加費用が発生する場合の条件」が曖昧だと、後から思わぬ請求を受けるリスクがあります。契約前に必ず見積もりを取り、費用の範囲を確認しておきましょう。

実績・口コミ・相談対応の丁寧さ

契約先の実績や利用者の口コミも、信頼性を判断する大切な要素です。公式サイトに事例紹介があるか、第三者の口コミやレビューに悪評がないかを確認しましょう。

また、初回相談時に質問に丁寧に答えてくれるかどうかも大事なポイントです。不安や疑問を軽視する対応をする事業者は、後々トラブルを招きやすいといえます。

契約前に家族同席で相談できるか

死後事務委任契約は本人だけでなく、残された家族にも影響する契約です。契約前に家族も同席できる機会を設けてくれる事業者であれば、家族の理解と協力も得やすく、後々のトラブル回避につながります。

「家族に知られたくない」と希望するケースもありますが、可能な限り一部の家族には共有し、誤解や不信感を減らすことが望ましいです。

以上の5つのポイントを確認すれば、信頼できる委任先を見極める助けになります。特に資金管理と契約条件の透明性は、安心して任せられるかどうかの大きな分かれ道となります。

前金を払いたくない場合の選択肢とは?

「できれば前金は支払いたくない」と考える方も少なくありません。実際に、前払いを避けつつも死後事務をスムーズに行える方法はいくつか存在します。ここでは代表的な代替手段を紹介します。

一時払い型の少額保険を活用する方法

近年注目されているのが、終活向けの少額短期保険です。契約者が亡くなった際に、死亡保険金が指定された受取人に支払われ、その資金を死後事務の費用に充てる方法です。

掛け捨て型のため長期的には支払い負担が大きくなることもありますが、まとまった前金を預ける必要がない点がメリットです。

保険金受取人を死後事務受任者に設定する仕組み

少額保険を利用する場合、受取人を死後事務受任者に指定しておくことで、本人が亡くなった直後に受任者が資金を受け取り、葬儀や諸手続きに充てることが可能です。

これにより、口座凍結の影響を受けずに必要資金を確保できます。保険会社の手続きが迅速に行われるかどうかも選定時の重要なポイントとなります。

柔軟に受取人変更できるため後からでも調整可能

保険契約のメリットは、受取人を柔軟に変更できる点です。たとえば、契約時には信頼できる第三者を受取人にしておき、状況が変わった場合に家族に変更するなどの対応も可能です。

死後事務委任契約と組み合わせれば、状況の変化に応じて資金の流れを最適化できます。

前金代わりの“資金確保手段”としての有効性

保険は、事実上「前金の代替」として機能します。預託金を契約時に支払わなくても、死亡直後に資金を準備できるため、受任者の負担を軽減できるのです。

ただし、少額短期保険は契約条件に制限がある場合も多いため、加入可能年齢や持病の有無などを確認する必要があります。

前金を避けたい場合には、こうした保険を利用することが現実的な選択肢の一つとなるでしょう。

家族に不安を与えずに契約するために

死後事務委任契約は、本人の意思を尊重しつつも家族にとっても大きな意味を持つ契約です。しかし、説明不足や誤解が原因で、家族が不安や不信感を抱くケースもあります。ここでは、家族に安心してもらい、スムーズに契約を進めるためのポイントを解説します。

「詐欺じゃないの?」と誤解されないために

死後事務委任契約は一般的にまだ広く知られていないため、家族に伝えると「詐欺ではないか」と疑われることもあります。

このような誤解を避けるためには、契約先が信頼できる法人や士業であることを示し、契約内容を明文化した資料を家族に見せることが有効です。加えて、契約の社会的必要性(口座凍結の問題や葬儀費用の即時支払いの必要性)を説明することで、理解が得やすくなります。

親本人の意思を明確にしておくことの大切さ

家族が安心する最大の要素は、「親本人の強い意思」です。「自分が亡くなった後に迷惑をかけないため」「家族に金銭的負担を残さないため」という明確な理由を本人の口から伝えることが重要です。

遺言やエンディングノートに契約の趣旨を書き残すのも有効で、家族が後から疑問を抱いた際の拠り所となります。

兄弟間のトラブル回避には早めの情報共有がカギ

兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、契約の存在を一部の家族だけが知っていると「なぜ自分たちに相談がなかったのか」と不信感につながる恐れがあります。

特に預託金の支払いが絡む契約では、後に「不正にお金を使ったのでは」と疑われるケースもあるため、可能な限り家族全員に事前共有しておくことが望ましいです。

「まだ早い」と言われない説明の仕方と準備の順序

死後事務委任契約は「まだ早いのでは?」と反対されやすいテーマです。そこで有効なのが、段階的な説明です。

- まず「死後にどのような事務が必要か」を説明する

- 次に「口座凍結や葬儀費用の立替えリスク」を共有する

- そのうえで「それを解決する方法の一つが死後事務委任契約である」と伝える

この流れで話すことで、契約が「無駄な心配」ではなく「現実的な備え」であることを理解してもらいやすくなります。

家族に安心してもらうためには、契約そのものだけでなく、伝え方と情報共有の仕方が極めて重要です。

まとめ|前金の不安を乗り越えて、納得できる契約を

死後事務委任契約における「前金」の必要性は、多くの人にとって大きな関心事です。確かに前金を支払うことには不安もありますが、その背景には合理的な理由があります。ここで、これまでの内容を整理してみましょう。

前金は“業務開始の資金”として必要な側面がある

法律上は前払いなしでも契約できますが、実務上は死亡直後に必要となる費用が多いため、前金があることが一般的です。葬儀や医療費の支払いをスムーズに行うため、受任者が動き出せる資金を確保する役割を果たします。

口座凍結や初期費用の支払いに備えるための準備と考えよう

死亡直後は銀行口座が凍結され、資金を自由に使えません。そのため、前金は「受任者の立替え負担を減らす保険」のような役割を持っています。あらかじめ準備しておくことで、家族や受任者に余計な負担をかけずに済みます。

「前金あり」の契約でも、納得と安心を得ることはできる

前金に不安を抱く方も、契約書に返金規定や管理方法が明記されていれば安心感を得られます。信託口座や分別管理を導入している委任先を選べば、倒産リスクなどの不安も軽減可能です。

信頼できる相手と、納得できる方法で、将来の安心を手に入れる

死後事務委任契約は本人の死後に初めて効力を発揮するため、契約先の信頼性が非常に重要です。法人格の有無や料金体系の透明性、家族同席での相談など、確認すべきポイントを押さえて選びましょう。

また、どうしても前金を支払いたくない場合は、少額保険を活用するなどの代替手段も検討できます。

死後事務委任契約は、「亡くなった後も自分の意思を尊重してほしい」「家族に迷惑をかけたくない」という想いを実現するための制度です。前金に不安を感じても、正しい知識と信頼できる相手を選ぶことで、安心して契約を結ぶことができます。

今からできる準備を整え、納得と安心を手に入れる一歩を踏み出しましょう。

この記事を共有