遺品整理を考えるとき、真っ先に気になるのが「費用」です。特に初めて遺品整理を依頼する方にとっては、どのくらいの費用がかかるのか、業者に任せた場合のメリットやデメリットは何なのかといった不安がつきまといます。また、アパートや一軒家など住まいの違いによって料金がどのように変動するのか、費用を抑える方法があるのかも知っておきたいポイントです。

本記事では、遺品整理にかかる費用について詳しく解説します。業者依頼の費用相場、作業内容、自分で整理を行った場合の手間やコスト、さらに費用を抑えるための具体的な方法まで徹底的にカバーしています。この情報を参考にすれば、無駄な出費を防ぎつつ、スムーズに遺品整理を進めることができるでしょう。

1. 業者に依頼する場合の費用相場と特徴

遺品整理を業者に依頼する場合、料金は部屋の間取りや遺品の量、さらには作業内容によって変動します。以下では、間取り別の費用相場や、業者依頼のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

業者に依頼する場合の費用相場

遺品整理業者に依頼した場合の一般的な費用相場は以下の通りです。

間取り | 費用相場 |

|---|---|

1R・1K | 30,000円~80,000円 |

1DK・2K | 50,000円~120,000円 |

1LDK・2DK | 80,000円~200,000円 |

2LDK・3DK | 120,000円~400,000円 |

3LDK・4DK | 150,000円~500,000円 |

4LDK以上 | 220,000円~600,000円 |

費用は主に部屋の広さと整理する遺品の量によって決まりますが、以下のような要因でも変動します。

料金が変動する要因

1.遺品の量や大きさ

遺品が多ければ作業の手間が増え、費用も高くなる傾向にあります。また、大型家具や家電の搬出には特別な労力が必要なため、料金が上がる場合があります。

2.作業時間・作業人数

広い部屋や遺品の量が多い場合、必要な作業時間が長くなり、スタッフの人数も増加します。これにより人件費が上乗せされ、料金が高くなります。

3.処分品の有無

遺品整理の際、不用品や粗大ゴミの処分が必要な場合、処分費用が追加されることがあります。特に、家電リサイクル法が適用されるエアコンや冷蔵庫、洗濯機などの処分は、別途費用が発生することが一般的です。

4.その他オプション

特殊清掃やハウスクリーニング、仏壇供養などの追加サービスを依頼する場合、それに応じて料金が加算されます。

業者依頼のメリット

1.手間がかからない

業者はプロフェッショナルなので、ゴミの分別や搬出、清掃まで一括して行ってくれます。依頼者の負担が大幅に軽減され、作業を効率的に進められます。

2.短時間で作業が完了

1人や家族で行う場合、数日から1か月以上かかる作業も、業者に依頼すれば数時間~1日程度で完了することが多いです。

3.不用品のリサイクルや買取が可能

業者によっては、不要品の中で価値があるものをリサイクルしたり、買取してくれることがあります。これにより、費用の一部を補填できる場合があります。

4.専門的な対応が可能

特殊清掃が必要な場合や、手がつけられないような状況でも、専門知識を持った業者であれば適切に対応できます。

業者依頼のデメリット

1.費用が高額になる

自分で遺品整理を行う場合と比べ、業者に依頼するとどうしても費用が高くなります。遺品の量が多い場合や、特殊作業が必要な場合は特に費用がかさむ傾向があります。

2.業者選びが重要

業者によって料金やサービス内容にばらつきがあり、不透明な追加料金を請求されるケースもあります。信頼できる業者を選ぶためには、複数社から見積もりを取得することが大切です。

こんな人には業者依頼がおすすめ

以下のようなケースでは、業者に依頼する方が効率的で安心です。

・遺品の量が多く、短期間で整理を終わらせたい。

・高齢や体力的な理由で自分で整理するのが難しい。

・大型家具や家電の搬出が必要。

・特殊清掃が必要な状況。

・忙しくて遺品整理に十分な時間が取れない。

業者選びのポイント

複数の業者に見積もりを依頼する

遺品整理を業者に依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。業者ごとに料金やサービス内容が大きく異なるため、最適な業者を選ぶことが費用を抑える鍵となります。

見積もりを比較する際のポイント

・料金の内訳を確認する:基本料金のほかに、追加作業費や処分費が含まれるかを確認しましょう。

・追加料金の有無:見積もり以外で追加料金が発生するケースがないか確認しておくと安心です。

・サービス内容の比較:料金だけでなく、作業の範囲やアフターサービスの有無も重要な判断基準です。

2. 自分で遺品整理をする場合の費用と特徴

遺品整理を自分で行う場合、業者に依頼するよりも費用を抑えることが可能です。しかし、その分多くの時間と労力が必要になります。ここでは、自分で遺品整理をする際に発生する具体的な費用や、作業のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

自分で遺品整理をする場合の費用

自分で遺品整理を行う場合、業者に支払う費用は不要ですが、作業を進めるうえでいくつかのコストが発生します。以下は主な費用の内訳です。

主な費用

1.ゴミ処理代

自治体の粗大ゴミ回収を利用する場合、処分する物ごとに料金がかかります。目安として以下のような料金が発生します

・小型家具や家電:数百円~1,000円程度

・大型家具(ソファやタンスなど):1,000~3,000円程度

・エアコンや冷蔵庫などリサイクル家電:家電リサイクル法に基づき、別途リサイクル料金が必要(例:冷蔵庫は2,000〜5,000円程度)。

2.道具代

遺品を整理するための道具を揃える必要があります。たとえば以下のような道具が必要です

・段ボールやガムテープ、ゴミ袋:2,000~5,000円程度

・軍手や掃除用具:1,000~2,000円程度

自分で行う場合のメリット

1.費用を大幅に節約できる

自分で作業する場合、業者に支払う人件費や追加サービス料金が発生しないため、コストを大幅に抑えることができます。総額は業者依頼の場合の半額以下になることが一般的です。

2.自分のペースで進められる

業者のスケジュールに縛られることなく、自分や家族の都合に合わせて整理作業を進めることができます。

3.故人の遺品をじっくり確認できる

思い出の品や大切な書類などを見落とすことなく整理できるため、感情的な納得感を得られることが多いです。

自分で行う場合のデメリット

1.作業に膨大な時間がかかる

遺品が多い場合や、大型家具が多い場合には、整理が完了するまでに数日~数週間以上かかることがあります。平日に時間を取るのが難しい方にとっては大きな負担となります。

2.体力的な負担が大きい

家具の移動や不用品の搬出など、遺品整理は体力を使う作業が多いです。特に高齢者や力仕事が苦手な方にとっては、怪我や体調を崩すリスクもあります。

3.専門的な処分が難しい場合がある

リサイクル家電や特定の廃棄物の処分方法について、法律や地域のルールを確認する手間が発生します。また、特殊清掃や危険物の取り扱いが必要な場合は、自分で対応することが難しいです。

4.感情的な負担が増える

故人の遺品を自分で整理することで、思い出がよみがえり、心理的に辛くなる場合があります。長期化することで負担が増す可能性もあります。

こんな人には自分で遺品整理がおすすめ

以下のような条件に当てはまる方には、自分で遺品整理を行うことがおすすめです。

・遺品の量が少なく、作業が短時間で終わる見込みがある。

・家族や友人が協力して作業できる環境が整っている。

・時間に余裕があり、スケジュールを自由に調整できる。

・できるだけ費用を抑えたいと考えている。

自分で整理する際の注意点とポイント

1.計画的に作業を進める

一度にすべての遺品を整理しようとせず、部屋やカテゴリごとに分けて計画的に進めましょう。作業を分割することで負担を軽減できます。

2.必要な道具を事前に揃える

段ボールやゴミ袋、運搬用の車両など、作業に必要な道具を事前に用意しておくことで、効率的に進めることができます。

3.自治体のルールを確認する

粗大ゴミや家電リサイクル品の処分について、自治体ごとに回収方法や料金が異なるため、事前に確認しておきましょう。

4.感情的な負担に備える

遺品整理は、思い出に触れる作業が多く、心理的な負担が大きくなることがあります。無理をせず、必要に応じて休憩を取りながら進めることが大切です。

3. 遺品整理の費用は誰が支払うのか?

遺品整理の費用は、法的に遺品が相続財産に含まれるため、基本的に法定相続人が負担することが一般的です。ただし、相続放棄や負債が多い場合など、特殊な状況では費用負担者が変わる場合があります。

1. 遺品整理の費用は法定相続人が負担する

遺品は相続財産の一部であるため、遺品整理の費用は原則として法定相続人が負担します。

法定相続人の支払い義務

遺品整理の費用は、相続した財産から支払うことが一般的です。

相続人が複数いる場合は、親族間で費用分担について話し合いを行い、合意することが重要です。

相続放棄の影響

法定相続人が相続放棄をすると、遺品整理の支払い義務は次の順位の相続人や連帯保証人に移行する場合があります。

全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所によって選任された「相続財産管理人」が遺品整理を行います。この場合、費用は相続財産から支払われます。

2. 負債や相続放棄が関わる場合の注意点

借金や負債が多い場合

・故人に負債が多い場合、相続人は借金を含むすべての財産の相続を放棄する「相続放棄」が可能です。

・相続放棄をすると、遺品整理の費用負担義務も免除されます。ただし、次順位の相続人に費用の責任が移行する可能性があります。

全員が相続放棄をした場合

・法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産の管理責任は家庭裁判所に移り、選任された「相続財産管理人」が遺品整理を行います。

・遺品整理の費用は相続財産の中から支払われますが、財産が負債のみの場合、整理費用の捻出が難しくなることがあります。

3. 支払い方法の主な選択肢

遺品整理の費用をどのように支払うかは、状況や親族間での合意に基づいて決まります。以下は主な支払い方法の選択肢です。

遺族が個人で負担する

・遺品整理の費用を、遺族が個人で全額負担するケースです。

・費用を親族間で分担することも一般的で、話し合いによって負担額を公平に調整することが重要です。

相続財産から支払う

・故人の預貯金や不動産の売却益などを利用して費用を賄う方法です。

・相続人全員の合意を得る必要があり、遺産分割協議を通じて決定します。

遺品整理業者への具体的な支払い方法

業者への支払い方法としては、以下の選択肢があります

1.現金払い

作業完了後に現金で支払うのが一般的です。業者によっては即日対応が可能です。

2.銀行振込

作業日までに振込が必要な場合があります。事前に業者と確認しておきましょう。

3.クレジットカード払い

クレジットカード対応の業者も増えており、分割払いを選べる場合もあります。高額な整理費用に対応する場合、特に便利です。

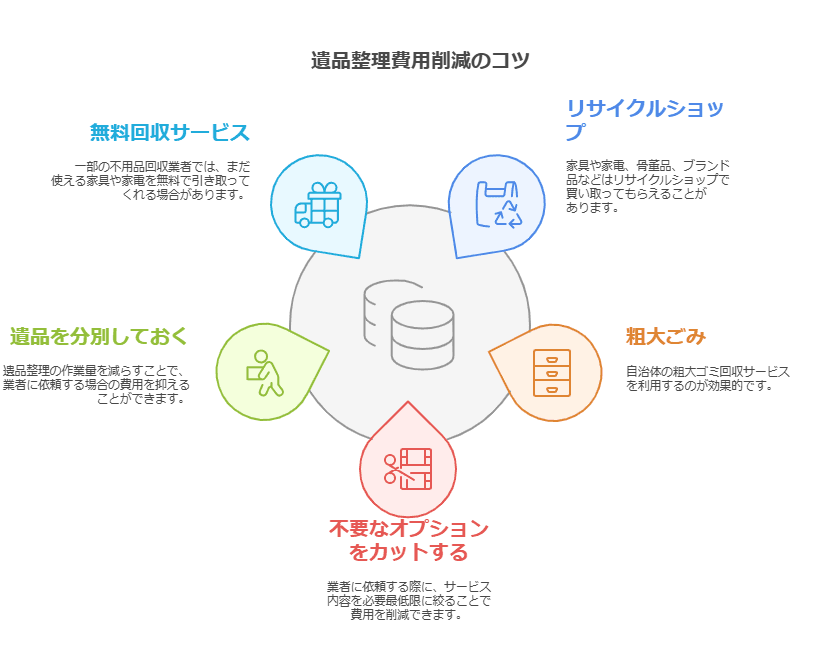

4. 遺品整理の費用を抑えるための具体的なコツ

1. 不用品をリサイクルショップやフリマアプリで売却する

処分するものの中には、まだ使えるものや価値のあるものが含まれていることがあります。これらを処分する代わりに売却することで、費用を抑えるだけでなく、少しでも収益を得ることが可能です。

リサイクルショップの活用

・家具や家電、骨董品、ブランド品などはリサイクルショップで買い取ってもらえることがあります。特に状態が良好なものは高値がつく可能性があります。

・持ち込みだけでなく、出張買取を依頼することも可能です。一部の業者は、遺品整理サービスとリサイクルを組み合わせて提供しているため、相談してみると良いでしょう。

フリマアプリやネットオークションの活用

・小型家電や衣類、アクセサリーなどは、フリマアプリやネットオークションで販売するのがおすすめです。これにより、自治体のゴミ処分費を削減できるだけでなく、売上を得ることができます。

・注意点:出品や発送作業に手間がかかるため、整理に時間的余裕がある場合に適しています。

2. 自治体の粗大ゴミ回収を活用する

遺品整理で出る不用品の処分費用を抑えるには、自治体の粗大ゴミ回収サービスを利用するのが効果的です。業者に処分を依頼するよりも格段に安く済むことが多いです。

自治体の粗大ゴミ回収の特徴

・料金:自治体によって異なりますが、1点あたり数百円~3,000円程度が一般的です。

・対象品目:家具、家電、寝具など多くの品目が回収対象になります。ただし、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象品目は除外される場合があります。

・注意点:事前に自治体の予約が必要で、回収日程が指定されることが多いです。スケジュールに余裕をもって計画しましょう。

3. 無料回収サービスを活用する

一部の不用品回収業者では、まだ使える家具や家電を無料で引き取ってくれる場合があります。これを活用すれば、不用品処分費用を大幅に削減することができます。

注意点

・無料回収をうたう悪質な業者も存在するため、事前に口コミや評判を調べることが重要です。

・リサイクル可能なものだけが対象となるため、回収品目を事前に確認しておきましょう。

4. 作業前に遺品を分別しておく

遺品整理の作業量を減らすことで、業者に依頼する場合の費用を抑えることができます。事前に遺品を分別しておくことで、業者の作業時間を短縮でき、結果的に料金の削減につながります。

分別のポイント

・リサイクル可能なもの:リサイクルショップやフリマアプリで売却できるもの。

・処分が必要なもの:破損した家具や家電など、利用価値がないもの。

・残しておきたいもの:アルバムや手紙、重要書類など、感情的または実用的に必要なもの。

5. 不要なオプションをカットする

業者に依頼する際に、サービス内容を必要最低限に絞ることで費用を削減できます。

削減可能なオプション例

・特殊清掃:特に必要がない場合、依頼を控えることで大幅なコスト削減が可能です。

・クリーニングや供養サービス:必要性を見極め、利用しない場合は事前に業者に伝えましょう。

まとめ

遺品整理の費用は、業者依頼や自分で行う場合によって異なり、部屋の広さや遺品の量、作業内容が大きな影響を与えます。業者依頼は手間がかからず短期間で完了する反面、費用が高額になりがちです。一方、自分で行う場合は費用を抑えられますが、時間と労力が必要です。費用を抑えるには、リサイクルショップやフリマアプリの活用、自治体の粗大ゴミ回収の利用、複数業者への見積もり依頼などが効果的です。状況に応じた方法を選び、計画的に進めることで、負担を軽減しながら効率的に整理を行いましょう。

この記事を共有