形見分けで起こるトラブルとは?失敗を防ぐために知っておきたい注意点

公開日: 更新日:

大切な人を見送った後に行われる「形見分け」。

これは故人の愛用品や思い出の品を、親族や親しい友人に分け与えることで、その人との絆や想いを引き継ぐ儀式です。形見分けは、悲しみの中にある遺族にとって心の整理を促す大切なプロセスであり、故人の存在を日常の中で感じ続ける一助ともなります。

しかし、本来は温かな意図で行われるはずの形見分けも、進め方を誤ると、家族や親しい人々の間で思わぬトラブルに発展することがあります。

誰に何を渡すか、どのような順序で行うか、価値のある遺品の扱いはどうするのか——これらの判断を誤ると、争いや不信感を生んでしまう危険があるのです。

本記事では、「形見分けで発生するトラブルとは?失敗しないための注意点」というテーマのもと、形見分けの基本から、具体的なトラブル事例、その防止策、さらに形見分けと相続税の関係についてまで、詳しく解説していきます。

これから形見分けを控えている方、または将来的に必要になるかもしれないと考えている方にとって、役立つ実践的な情報を網羅しています。

感情に左右されやすい場面だからこそ、正しい知識と準備が必要です。

この記事を通じて、失敗しない形見分けを実現し、故人の想いを円満に継承するための一助となれば幸いです。

形見分けとは?

形見分けとは、故人が生前に愛用していた品々を、家族や親しい人々に分け与える行為を指します。

単なる物の引き渡しではなく、故人の思い出や生き様を受け継ぐ、非常に重要な文化的意味を持っています。

形見分けは、日本をはじめとした多くの文化圏で見られる習慣ですが、そのやり方やタイミングは地域や宗教、家族の慣習によっても異なります。

一般的には、葬儀や四十九日法要、一周忌など、故人を偲ぶ節目に合わせて行われることが多いです。

特に故人が大切にしていた品物を、思い入れのある人に手渡すことで、故人の存在を心の中にとどめ続ける役割を果たします。

一方で、形見分けには法律上の明確なルールが存在しないため、進め方によってはトラブルの火種になり得ることも理解しておかなければなりません。

形見分けの対象者

形見分けの対象となるのは、基本的に故人と親しかった人々です。

具体的には、次のような人々が挙げられます。

・直系親族(配偶者・子ども・孫)

最も故人との結びつきが強いため、形見分けの中心となることが多いです。

・兄弟姉妹、甥姪

故人の兄弟や、兄弟姉妹の子どもたちも対象になることが一般的です。

・親しい友人や知人

長年親交のあった友人や、生前に特別な関係性があった知人にも形見が渡ることがあります。

・恩師・仕事関係者

故人が特別に敬意を払っていた人物への形見分けも珍しくありません。

形見分けの対象者を決める際には、故人の遺志や家族間の意向を尊重しながら進めることが大切です。

家族以外への形見分けについては、特に慎重に対応するべきでしょう。

家族の誰かが「なぜあの人に?」と疑問や不満を抱かないよう、事前の説明や共有が望まれます。

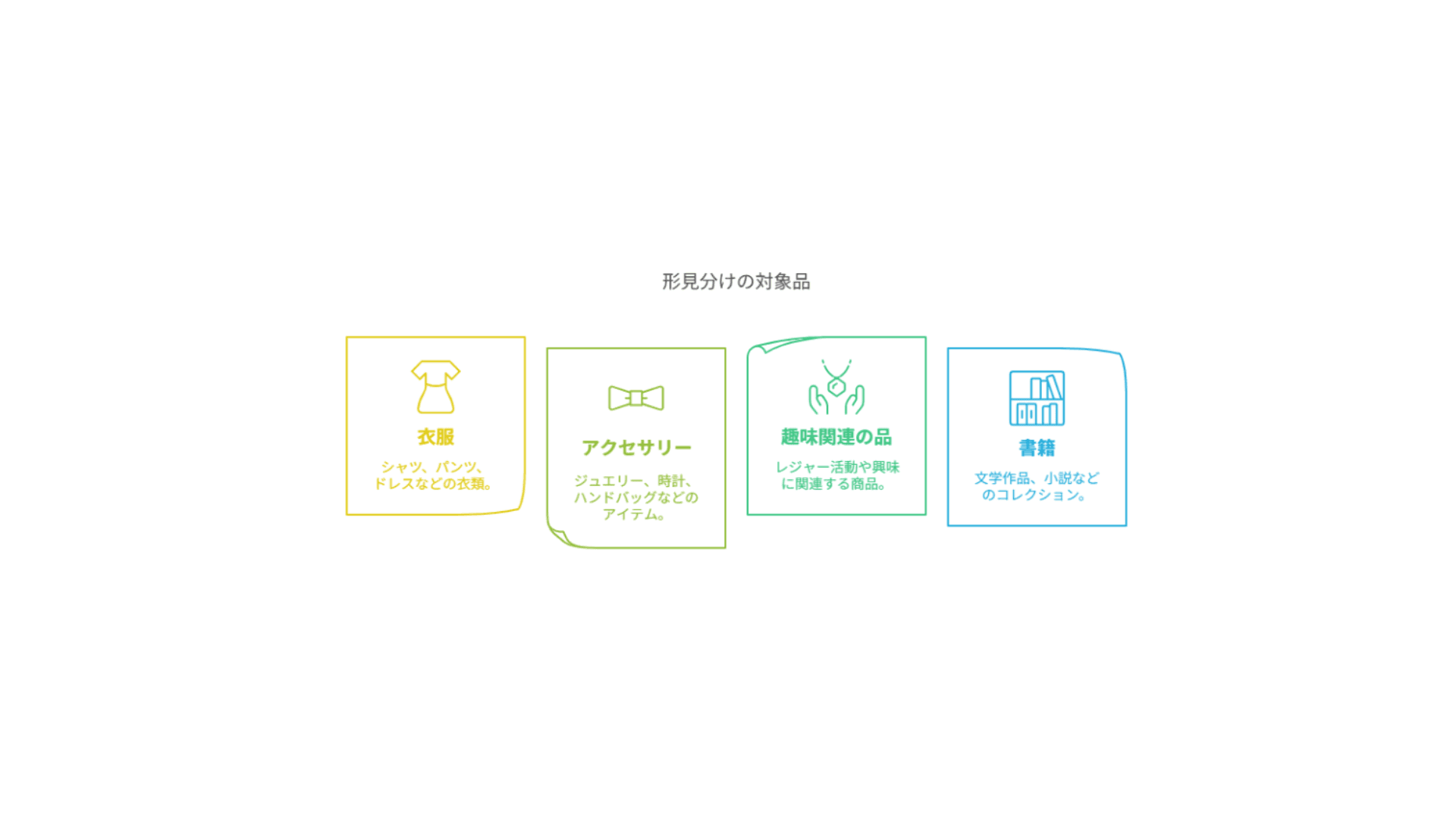

形見分けの対象となる遺品

形見分けの対象となる遺品は多岐にわたります。

代表的な例を挙げると、次のようなものがあります。

・衣類やバッグ、小物類

故人が日常的に使用していたもの。特に故人の個性が表れるため、思い出深いアイテムとなります。

・アクセサリーや時計、指輪

高額なものも多く、受け取る側も特別な想いを抱くことが多いです。

・趣味関連の品(ゴルフクラブ、釣り道具、楽器など)

故人の趣味や人生を象徴する品は、同じ趣味を持つ家族や友人に渡すと喜ばれます。

・書籍、絵画、骨董品

特に故人が愛蔵していた品は、文化的・金銭的価値の両面で重要視されます。

・手紙や日記、写真

金銭的価値よりも感情的価値が重視される品々。形見分けの中でも非常に大切に扱われます。

なお、形見分けでは、「高価な品=優先的に渡すべき品」とは限りません。

たとえ市場価値が高くなくても、故人にとって、また受け取る側にとって大きな意味を持つ品も数多く存在します。

遺品の価値を単純な金額だけで測らず、「想い」や「縁」を重視して選ぶことが、円満な形見分けにつながるでしょう。

形見分けで起こりがちなトラブル

形見分けは故人を偲び、遺族や親しい人々との絆を確認する大切な儀式ですが、感情のもつれや手続きミスにより思わぬトラブルに発展することもあります。

ここでは、実際に起こりやすい5つの典型的なトラブル事例を詳しく解説します。

1. 誰が何をもらうかを巡るトラブル

形見分けで最もよく発生するトラブルが、₋誰がどの品を受け取るかを巡る争い₋です。

故人が日常的に使っていた思い出深い品や、指輪、時計、宝石、美術品といった高価な品をめぐり、希望者が重なってしまうことがあります。

「なぜあの人が先に選んだのか」「兄だけが高価なものを受け取った」など、不満が表面化し、家族間での対立が生じることも珍しくありません。

さらに、家族以外の友人や恩師に高額な形見が渡った場合には、「家族を差し置いて他人に」と感情的な摩擦を引き起こすリスクもあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、形見分けの品目リストを作成し、事前に誰が何を希望しているかを共有・調整することが不可欠です。

また、品物の金銭的価値に関係なく、思い出や絆を尊重する視点を忘れないことが、トラブルを回避する鍵となります。

2. 事後報告による不信感

形見分けを進めた後に、他の家族へ事後報告する形になってしまうと、大きな不信感を生む可能性があります。

「なぜ相談もなく勝手に決めたのか」「本当に公平だったのか」といった疑念が膨らみ、家族関係に亀裂を生じさせる原因になります。

特に故人の死後間もない時期は、家族の感情も不安定なため、些細な報告漏れが思いがけない争いに発展するリスクがあります。

形見分けは必ず、主要な家族全員の同意を得ながら、透明性のある形で進めるべきです。

また、どうしても全員を集められない場合は、事前にオンライン会議や書面などを活用して、意向確認を取る配慮が望まれます。

3. 相続放棄ができなくなってしまったケース

形見分けの方法によっては、相続放棄の権利を失ってしまうという重大な問題が発生することもあります。

法律上、相続人が被相続人の財産に手をつけたとみなされると、相続放棄ができなくなります。

たとえば、形見分けとして高価な遺品(宝石、美術品など)を受け取った場合、それが「財産の承継」と判断される可能性があります。

この場合、たとえ借金など負債の方が多かったとしても、「財産を受け取ったから放棄できない」とされ、多額の借金を背負わされるリスクが生じます。

形見分けを行う際は、相続放棄を検討している家族がいないかを事前に確認し、必要であれば専門家(弁護士・司法書士)に相談して慎重に進める必要があります。

4. 口約束による誤解や争い

「これはあなたにあげるって生前に言っていた」といった₋口約束₋が、形見分けの場でトラブルの引き金になることもあります。

特に、故人の生前に非公式に交わされた約束事については、他の家族が知らず、「そんな話は聞いていない」と争いになるケースが後を絶ちません。

また、形見分けの品が高額であった場合、口約束の存在が相続財産の取り扱いに直接影響するため、事態がより深刻化することもあります。

口約束をめぐる争いを避けるためには、できるだけ故人の意向を遺言書やメモなどの書面で残してもらうことが望ましいですが、難しい場合でも、家族間で形見分けの内容を文書にまとめておくことが有効です。

5. 形見分けの品を処分してしまったことによるトラブル

形見分けとして渡された品を、知らずに処分してしまったことで大きなトラブルに発展することもあります。

たとえば、受け取った人が「不要だから」と軽い気持ちで売却・廃棄してしまい、それを知った他の家族が「故人を冒涜した」と激怒する、というケースも報告されています。

また、処分してしまった品が高額な骨董品だったり、後から相続財産として重要な意味を持つことが判明した場合、法的な問題に発展するリスクもあります。

形見分けの品は、たとえ自分にとって不要であっても、家族全体の共有財産の一部と考え、軽率に処分せず、事前に家族へ相談することが大切です。

また、形見分け時点で「もし不要になったらどうするか」についてもあらかじめ合意しておくと、トラブル防止に役立ちます。

トラブルを防ぐためのポイント

形見分けは、故人の思い出を大切に引き継ぐ美しい習慣である一方で、感情や財産が絡むためにトラブルが生じやすい場面でもあります。

しかし、事前に適切な準備や配慮を行えば、ほとんどの問題は未然に防ぐことが可能です。

ここでは、形見分けを円滑に進めるための具体的なポイントを詳しく解説します。

事前に家族で話し合いを行う

形見分けを始める前に、₋家族間でしっかりと話し合いの場を設ける₋ことが何より重要です。

話し合いでは、誰が何を希望しているのか、どのような基準で分けるのかをオープンに共有します。

希望者が重複した場合には、順番を決めたり、くじ引きや話し合いによって公平な方法を選ぶなど、納得感を持って調整する工夫が必要です。

また、遺品のリストを作成し、それを全員で確認しながら進めることで、後から「そんなものがあったのか」という誤解や不満を防ぐことができます。

形見分けの対象をリスト化して可視化する

感情的なやり取りを避けるためにも、形見分けの対象となる品をリストアップして可視化しておくことが大切です。

リストには、各品の簡単な説明、価値の目安、希望者の名前なども記載すると、より整理された形で共有できます。

リストをもとに家族で相談しながら進めることで、フェアな分配ができ、不満を最小限に抑えることができます。

特に高額品については、相続財産としての取り扱いにも影響するため、慎重な確認が求められます。

不要なトラブルを避けるため公平な方法を選ぶ

形見分けに際しては、受け取る人や品物に偏りが出ないよう、公平性を意識することが極めて重要です。

たとえば、誰が先に選ぶかをあらかじめ決めておく、あるいは順番に一つずつ選んでいくルールを設けるといった方法があります。

どうしても調整が難しい場合には、専門の第三者(弁護士や遺品整理士)に間に入ってもらい、中立的な立場からサポートを受けるのも一つの手段です。

形見分けの記録を残す

後になって「言った、言わない」のトラブルを防ぐために、形見分けの記録を文書化しておくと安心です。

簡単なもので構いませんので、どの品を誰に渡したか、家族間で合意した内容を書き留め、全員が確認できる形にしておきましょう。

記録には、各人のサインや日付を入れておくと、後々の証拠力が高まります。

これにより、後から第三者(例えば遺産分割協議など)が介入する事態を避けることができます。

感情面にも十分に配慮する

形見分けは財産の分配ではなく、故人の想いを受け継ぐ行為です。

だからこそ、感情面への配慮が不可欠です。

「自分が欲しいから」ではなく、「故人がどのように思っていたか」「誰に譲るのが自然か」という視点を持ちましょう。

特に、希望が重なる品については、一度譲ることで家族関係を大切にする姿勢を見せることが、長い目で見て大きなプラスになります。

故人を偲び、家族の絆を深める機会として、温かな気持ちで臨むことが、何より大切です。

トラブルが発生した場合の対処法

どれだけ慎重に準備を進めても、形見分けの場でトラブルが起きてしまうことはあります。

重要なのは、トラブルが発生した後にどのように冷静かつ円満に対応できるかということです。

ここでは、形見分けにおけるトラブル発生時の具体的な対処法を紹介します。

第三者に仲介を依頼する

家族間だけで感情的な対立が深まってしまった場合は、中立的な第三者に仲介を依頼することが有効です。

弁護士、司法書士、遺品整理士などの専門家に間に入ってもらうことで、話し合いを冷静な場に戻し、適切な解決策を探ることができます。

特に、形見分けの対象品に高額なものが含まれている場合や、相続財産と絡む場合は、法的な視点からのアドバイスも非常に重要です。

一度冷却期間を設ける

感情的な口論に発展してしまった場合、無理にその場で解決しようとすると、さらに対立が激化するリスクがあります。

そのため、一度冷却期間を設けることが効果的です。

たとえば「今日はここまでにして、後日改めて集まろう」と提案し、数日~数週間の時間を置くことで、感情が落ち着き、より理性的な話し合いが可能になります。

この冷却期間中に、各自が故人の想いを振り返ったり、専門家の意見を仰ぐなどして、より建設的な解決への道筋を探ることが望ましいでしょう。

文書化・記録を整理する

トラブルが起きた場合には、これまでの経緯や合意内容を文書化・整理しておくことが重要です。

形見分けに関するリスト、希望品の分配状況、話し合いの記録などをまとめておくことで、誰が何を希望し、どのような合意があったかを客観的に示すことができます。

特に、法的手続きを検討する場合には、これらの記録が大きな支えとなります。

可能であれば、メールやチャットなど、やり取りの履歴も保存しておきましょう。

調停や裁判を検討する

どうしても話し合いで解決できない場合には、₋家庭裁判所に調停を申し立てる₋という方法もあります。

遺産分割調停の一環として、形見分けに関する争いも扱うことができます。

調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きですが、それでも解決に至らない場合は、最終的に裁判に進む可能性もあります。

ただし、裁判に持ち込むと時間も費用もかかり、家族間の関係修復は極めて難しくなるため、できるだけ調停段階での和解を目指すのが現実的です。

形見分けを行う際の注意点

形見分けを行う際には、単なるモノの受け渡し以上に、配慮やマナーが求められます。

特に以下のポイントを意識して進めることで、トラブルを未然に防ぎ、故人の想いを自然な形で受け継ぐことができます。

1. 形見分けを無理に進めない

形見分けは、遺族の気持ちがある程度整理されてから行うべきです。

悲しみの中で無理に形見分けを進めようとすると、心の負担が大きくなり、感情的な衝突が起きやすくなります。

家族や関係者それぞれの心情を尊重し、「まだ早い」と感じる人がいる場合には、無理をせず、時間を置く選択も重要です。

急がず、全員が納得できるタイミングで行うことが、結果的に円満な形見分けにつながります。

2. 目上の人への形見分けは慎重に判断する

形見分けでは、故人よりも目上の立場にある人に品物を渡す場合、慎重な配慮が必要とされます。

目上の人に対して形見分けを行うことについては、「お下がりを渡すことになるのではないか」「弔意の表し方として適切か」と感じる人もおり、地域や家庭の考え方によっては控えたほうがよいとされることもあります。

たとえば、両親や上司、恩師など、故人が生前に敬意を払っていた相手に対しては、無理に形見の品を渡すのではなく、相手の意向を尊重することが大切です。

もし形見分けを行う場合は、品物の内容や伝え方に十分配慮し、「差し上げる」という形ではなく、思い出を託す気持ちを丁寧に伝えるよう心がけましょう。

3. 品物を包まない

形見分けの品は、包装やラッピングをせず、そのままの状態で渡すのが一般的なマナーです。

包装を施してしまうと、まるで贈り物のように見えてしまい、形見分けの本来の意味が伝わりにくくなるからです。

もちろん、壊れやすい品の場合は簡単な保護のために包むことは問題ありませんが、過度に飾り立てる必要はありません。

故人が使っていたありのままの姿を大切にする、という気持ちを持って渡すことが、形見分けでは大切にされます。

4. 故人の意向を最優先に考える

形見分けを行う際には、何よりも₋故人の意向を尊重する₋姿勢が欠かせません。

生前に「これはあの人に渡してほしい」と話していた品がある場合は、必ずその意志を優先させるべきです。

もし故人の希望が明示されていない場合でも、「故人ならどう考えるか」という観点から品物を選び、渡す相手を決めるようにしましょう。

遺族同士の希望や意見がぶつかった場合でも、まずは故人の思いを軸に話し合うことが、自然な形見分けにつながります。

まとめ

形見分けは、故人の想いを受け継ぎ、家族や親しい人々との絆を確かめる大切な行為です。

しかし、進め方を誤ると、感情のもつれやトラブルを引き起こす可能性もあります。

大切なのは、まず故人の意向を最優先に考え、遺族間で無理のないタイミングで進めることです。

形見分けは急ぐ必要はありません。

家族それぞれが心の整理をつけ、納得できるときに進めるのが望ましいでしょう。

また、形見分けにはマナーも存在します。

目上の人には基本的に形見を渡さないこと、品物は包装せず故人のありのままの姿で渡すことが基本です。

贈り物のように見せるのではなく、故人の日常を偲びながら受け渡す心遣いが求められます。

品物の金銭的価値ではなく、思い出や故人との絆を重視することが、形見分けをより意味のあるものにしてくれるでしょう。

形見分けを通じて、悲しみを乗り越え、故人とのつながりを新たな形で胸に刻むことができるよう、思いやりをもって臨みたいものです。

関連記事

この記事を共有