お墓に供えてはいけないものとは?知っておきたいマナーとタブー

公開日: 更新日:

お盆やお彼岸、命日など、大切な節目にお墓参りを行うことは、日本人にとって大切な習慣のひとつです。故人への感謝や追悼の気持ちを込めてお供え物を持参する方も多いでしょう。しかし、実はお墓に供えてはいけないものが存在するのをご存じでしょうか?

この記事では、お墓参りの際に避けるべき供え物とその理由、正しいお供えマナーについて詳しく解説します。供え物を持ち帰るべき理由も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。大切な故人に対する思いやりと、墓石を長く美しく保つために役立つ情報をお届けします。

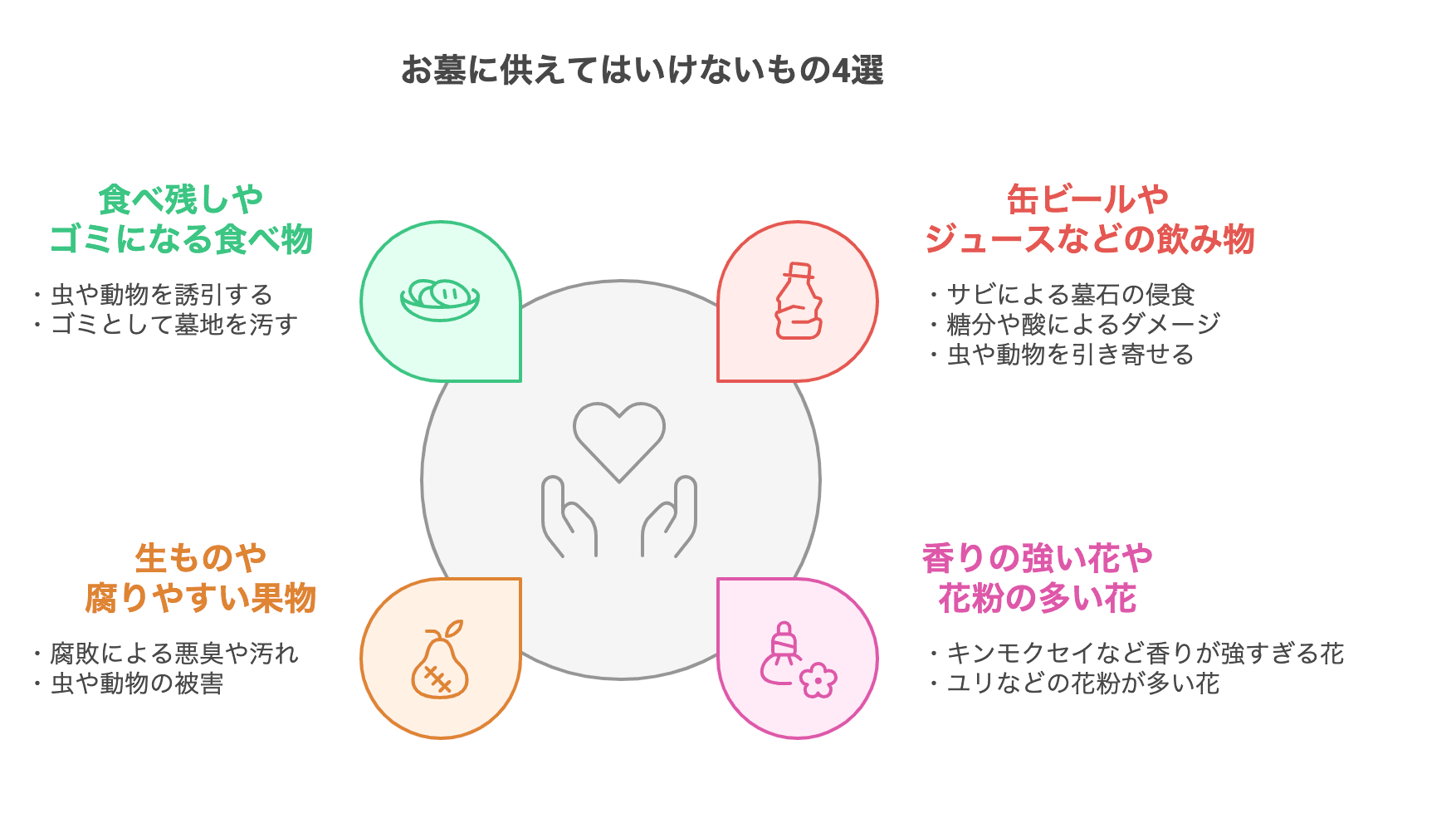

実は避けるべき!お墓に供えてはいけないもの4選

お墓参りでは、故人への感謝や想いを込めて供え物を持参することが一般的ですが、選び方を間違えると墓石を傷めたり、周囲に迷惑をかけてしまうことがあります。ここでは、実は避けるべき供え物4選とその理由を詳しく解説します。

缶ビールやジュースなどの飲み物

故人が好きだった缶ビールやジュースをお供えしたいという気持ちは理解できます。しかし、缶をそのまま墓石の近くに置きっぱなしにすることは避けるべきです。

その理由は…

サビによる墓石の侵食:缶の底が湿気や雨で錆びると、そのサビが墓石に移り、シミや劣化の原因となります。

糖分や酸によるダメージ:ジュースやお酒の糖分、酸は墓石の表面を傷つけ、変色や劣化を招く恐れがあります。

虫や動物を引き寄せる:放置された飲み物は虫や動物を誘引し、墓地の衛生環境を悪化させます。

対策としては…

飲み物を供える場合、供えた後は持ち帰るかすぐに片付けるようにしましょう。

香りの強い花や花粉の多い花

香りが強い花は見た目が美しくても、供え物としては避けるべきとされています。

避けたほうが良い花

キンモクセイなど香りが強すぎる花:香りが強いことで虫を引き寄せたり、周囲の参拝者に不快感を与える可能性があります。

ユリなどの花粉が多い花:花粉が墓石に付着するとシミや汚れの原因になります。

避ける理由は?

・花粉は墓石の表面に付着し、変色や劣化の原因になります。

・強い香りは動物を呼び寄せ、墓地が荒らされる原因になることも。

おすすめの選び方

菊のような香りが少なく、長持ちする花を選ぶと良いでしょう。

生ものや腐りやすい果物

果物はお供え物として人気がありますが、注意が必要です。

避けるべき理由

腐敗による悪臭や汚れ:特に夏場はすぐに傷み、果汁が墓石に染み込むとシミの原因になります。

虫や動物の被害:腐った果物はハエやカラスなどを引き寄せ、墓地が荒らされてしまいます。

供える場合の注意点

・供えた後は必ず持ち帰るか、その場で消費するようにしましょう。

・腐りにくい果物(リンゴなど)を選ぶのも一つの方法です。

食べ残しやゴミになる食べ物

「故人が好きだったから」と言って、お菓子や料理をそのまま置きっぱなしにするのは避けるべきです。

なぜいけないのか?

虫や動物を誘引する:食べ残しはすぐにカラスや動物の餌食となり、周囲に迷惑をかけます。

ゴミとして墓地を汚す:放置された食べ物は時間が経つと腐敗し、臭いや汚れの原因になります。

マナーとして意識すべきこと

・食べ物は基本的にその場で消費するか、持ち帰るのがマナーです。

・食べ物の包装もきちんと持ち帰り、ゴミを残さないよう心掛けましょう。

お供え物を持ち帰るのがマナーな理由

お墓参りでは、故人への感謝と祈りを込めて供え物をすることが一般的です。しかし、供え物をそのまま置きっぱなしにして帰るのはマナー違反とされています。多くの霊園や墓地でも、「供え物は持ち帰ること」がルールとして定められています。では、なぜ供え物を持ち帰るのがマナーとされているのか、その理由について詳しく解説します。

墓石の美観と劣化防止のため

供え物を置きっぱなしにすると、墓石に悪影響を与える可能性があります。

その理由は…

腐敗による汚れの原因に:果物やお菓子などの供え物は、時間が経つと腐敗が進み、果汁や油分が墓石に染み込むことでシミや汚れの原因となります。特に夏場は腐敗が早く進むため、注意が必要です。

サビによる墓石の侵食:缶ビールやジュースなどの飲み物を置きっぱなしにすると、缶の底が湿気で錆び、墓石にサビが移ってしまう恐れがあります。これは墓石の変色や劣化の原因となり、取り除くのが難しい汚れです。

石材の劣化を招く:供えた飲み物を墓石にかけるのは厳禁。アルコールや酸性の飲み物は石材を劣化させ、シミや変色の原因になります。

美観と劣化防止のために…

・供えた後は、食べ物や飲み物は必ず持ち帰りましょう。

・供え物の下に半紙やトレイを敷き、直接墓石に触れさせない工夫も大切です。

・墓石に汚れが付いてしまった場合は、すぐに乾いた布で拭き取るようにしましょう。

墓地の衛生環境を守るため

供え物を放置すると、墓地全体の衛生環境にも悪影響を与えてしまいます。

衛生面での問題点

動物の被害を招く:置きっぱなしにした食べ物は、カラスや野良猫、ハクビシンなどの動物を引き寄せ、墓地が荒らされる原因になります。

虫の発生:果物や甘いお菓子は、腐敗すると虫が発生しやすくなり、周囲に悪臭を放つことになります。

ゴミの放置:食べ物や飲み物の包装、紙くずなどが放置されると、墓地が不衛生な状態になり、他の参拝者にも迷惑をかけてしまいます。

衛生環境を守るための工夫

・供え物の包装なども必ず持ち帰り、ゴミを出さないようにしましょう。

・供え物は短時間だけ置いて、参拝が終わったら速やかに片付けるのが理想的です。

・その場で食べて故人と食事を共にする「共食」の風習を取り入れるのも一つの方法です。

他の参拝者への配慮のため

墓地は多くの方が利用する公共の場でもあります。供え物を置きっぱなしにすることは、他の参拝者への配慮を欠いた行為となります。

なぜ配慮が必要なのか?

見た目が悪くなる:腐敗した供え物やゴミが放置されていると、墓地の見た目が悪くなり、故人に対する敬意が感じられません。

悪臭で不快な思いをさせる:腐敗した食べ物の臭いは他の参拝者にとって不快なものです。

霊園のルール違反になる場合も:多くの霊園では、供え物の放置は禁止されています。ルールを守らないことで、霊園全体の管理に支障が出ることもあります。

他の参拝者に配慮するためには

・ゴミや汚れを残さないことを意識し、供え物は必ず持ち帰りましょう。

・供え物が落ちた場合は、自分で拾い、清潔な状態を保ちましょう。

・霊園のルールに従い、周囲の迷惑にならない行動を心がけましょう。

故人への敬意と供養の気持ちを表すため

供え物をきちんと持ち帰ることは、故人への思いやりと敬意を示す大切な行為です。

なぜ持ち帰るのが供養になるのか?

「食べること」で故人と共に過ごす:お供え物を持ち帰り、家族で食べることで、故人と「共に食事をする」という供養の形になります。

清潔に保つことで感謝の気持ちを表す:故人が安らかに眠る場所を美しく保つことは、故人への感謝と敬意を表す大切な行いです。

思い出として持ち帰る:供えたお菓子や飲み物を持ち帰り、故人を思い出しながら味わうことで、より深い供養の時間となります。

霊園のルールを守るため

多くの霊園では、供え物の持ち帰りがルールとして定められています。

ルールを守るメリット

・他の参拝者とのトラブルを防ぐことができる。

・霊園の美観や清潔さを維持することができる。

・霊園の管理がスムーズに行われる。

事前に確認しておくこと

・利用している霊園や墓地のルールを事前に確認しましょう。

・供え物の処分方法についても、霊園によっては専用の場所が設けられている場合があります。

供え物は、ただ置いて終わりではありません。供えた後の片付けまでが「供養」の一環です。故人を思う気持ちを大切にしながら、墓地の環境や他の参拝者にも配慮し、正しいマナーを守ってお墓参りを行いましょう。

供えるならこれ!お墓にふさわしいお供え物の選び方

お墓参りで故人に供え物をすることは、感謝の気持ちや敬意を表す大切な行為です。しかし、どんなものでも供えてよいわけではありません。墓石や墓地の環境、マナーを考慮して、適切な供え物を選ぶことが重要です。ここでは、お墓にふさわしい供え物の選び方と、具体的におすすめの品を紹介します。

故人が好んでいた飲み物

故人が生前に好きだったものを供えることは、心のこもった供養になります。ただし、供え方には注意が必要です。

お茶やお水

清らかな水やお茶は、仏教でも大切なお供え物とされています。特にお水は「浄水」として供えることで、故人の魂が清められると考えられています。

缶飲料は注意

缶ビールやジュースなど故人が好んだ飲み物を供えたい場合は、缶が錆びないように半紙を敷いたり、短時間だけ供えるなどの工夫をしましょう。供えた後は必ず持ち帰ることがマナーです。

故人が好んでいた食べ物

日持ちするお菓子

せんべいや饅頭などの日持ちする和菓子はおすすめです。腐敗の心配が少なく、見た目も上品なものが多いです。

お菓子は個包装が◎

個包装のものは衛生的で、供えた後に持ち帰りやすいという利点もあります。

お供え後は持ち帰る

お菓子を供えた後は必ず持ち帰り、故人を偲びながら家族でいただくとよいでしょう。

注意点

腐りやすいもの、生ものは避けるのがマナーです。

墓石を守るための正しいお供えマナー

お墓参りでは、故人への思いを込めて供え物をすることが大切ですが、供え方に注意しないと墓石を傷めてしまう原因になります。美しい状態で墓石を長く保つためにも、正しいマナーを守って供え物を行いましょう。ここでは、墓石を守るための基本的なマナーと注意点を詳しく解説します。

供え物は直接墓石に置かない

なぜ避けるべきか?

・墓石に飲み物や食べ物を直接置くと、缶の底がサビて墓石にシミを作ってしまう恐れがあります。

・果物などの果汁が墓石に付着すると、汚れや変色の原因になります。

正しい供え方のポイント

半紙や懐紙を敷く:お供え物は必ず半紙や懐紙の上に置き、墓石が直接触れないようにするのがマナーです。

供物台を利用する:霊園や墓地によっては、専用の供物台が設置されている場合があります。供え物は供物台に置くと、墓石を守ることができます。

持参するトレイを利用する:トレイを持参し、そこに供え物を置くと、墓石への汚れを防げます。

水を供える際は注意する

お墓には故人への感謝の気持ちを込めて清らかな水を供える習慣がありますが、その際も注意が必要です。

気をつけるべきポイント

水鉢を使用する:墓石に直接水をかけるのではなく、墓石に設置されている水鉢に清らかな水を注ぎましょう。

墓石に水をかけた場合は拭き取る:万が一、墓石に水がかかった場合は、乾いた布でしっかりと拭き取りましょう。水滴が残ると、石の劣化やシミの原因になります。

供えた水は帰る際に交換:水は時間が経つと腐敗して不衛生になります。お墓参りの最後には、供えた水を新しい水に入れ替えたり、持ち帰るのが理想的です。

花を供える際の注意点

花はお供え物として定番ですが、墓石を傷めないようにするための配慮が必要です。

注意するポイント

花立てにきちんと挿す:墓石の上に花を直接置くのは避け、必ず花立てにきちんと挿しましょう。

トゲのある花は避ける:バラなどのトゲのある花は、墓石に傷をつける可能性があるため、事前にトゲを取り除くか、避けるのが無難です。

花粉の多い花は注意:ユリなどの花粉が多い花は、墓石に花粉が落ちるとシミになる場合があります。花粉はあらかじめ取り除いてから供えると安心です。

枯れた花は早めに処分する:枯れた花をそのまま放置すると、見た目が悪いだけでなく、虫や動物を引き寄せてしまいます。枯れかけたら早めに持ち帰りましょう。

供え物は供えた後に必ず持ち帰る

墓石の美観と清潔さを守るためには、供え物を持ち帰ることが大切です。

持ち帰る理由

腐敗や汚れの防止:生ものや飲み物などは時間が経つと腐敗し、墓石の汚れや臭いの原因になります。

動物被害の防止:供え物を放置すると、カラスや動物が集まり、墓地を荒らす原因になります。

他の参拝者への配慮:ゴミとして放置されることを避け、他の利用者にも配慮しましょう。

持ち帰る際のコツ

・持ち帰り用の袋を用意し、供え物やその包装をしっかりと管理します。

・食べ物などは供えたその場で食べて供養するのも一つの方法です。

ろうそくやお線香のマナー

ろうそくやお線香も正しいマナーで供えることが大切です。

注意するポイント

火の消し方:供えた後の火は、息で吹き消すのは避けましょう。仏教では「口で吹き消すのは不作法」とされ、手で仰ぐか、専用の道具で消すのがマナーです。

火が消えるのを待つ:自然に消えるのを待つのも丁寧な方法です。

燃え残りは持ち帰る:燃え残ったお線香やロウソクは、周囲にゴミとして残さないように持ち帰りましょう。

墓石を守る掃除も忘れずに

供え物だけでなく、墓石そのものの掃除も重要です。

掃除の基本

・供え物の跡が残らないよう、供えた場所は乾いた布で拭き取る。

・墓石全体を乾拭きし、汚れが気になる場合は水拭きを行い、最後に乾拭きで仕上げる。

おわりに

お墓参りは、故人への感謝と敬意を表す大切な行いです。しかし、知らず知らずのうちに墓石を傷めたり、マナー違反をしてしまうことも少なくありません。この記事では、お墓に供えてはいけないものや、正しいお供えのマナー、墓石の掃除方法まで詳しく解説してきました。

特に缶ビールやジュースなどの飲み物は、缶のサビが墓石を侵食する原因になります。また、香りの強い花、腐りやすい果物なども、墓石や墓地環境に悪影響を与える恐れがあります。供え物を選ぶ際には、「墓石に悪影響がないか」「周囲に迷惑がかからないか」を考慮することが大切です。

さらに、供え物は「置きっぱなしにせず、必ず持ち帰る」という基本的なマナーも忘れてはいけません。お供えしたものを持ち帰ることは、故人を思う気持ちを形にする大切な供養の一環です。

お墓参りは、ただの形式ではありません。故人と向き合い、感謝の気持ちを伝える時間でもあります。正しいマナーと心遣いで、お墓参りをより丁寧で温かな時間にしていきましょう。それが、故人への最も美しい供養となります。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)