数珠の選び方完全ガイド|宗派・男女別の違いから初心者のマナーまで丁寧に解説

公開日: 更新日:

社会人や中高年になれば、葬儀・法事に参列する機会が増えます。その際、「数珠を持っているかどうか」はマナーや礼儀を問われる一つの指標になります。昔はお寺や仏壇の場でしか見なかった数珠も、今日ではどの世代でも「持っていて当然」のツールとなりました。特に突然の訃報に直面したとき、数珠がないことで「準備不足」や「失礼」という印象を与えかねません。この記事では、宗派・性別・素材・マナーなど、数珠に関するあらゆる要点を丁寧に解説します。初心者でも安心して一歩を踏み出せる内容にしました。

数珠とは何か?基本の役割と意味

数珠(念珠)は仏教儀礼において珠を指で繰りながら祈念を重ねるための道具であり、「仏との結びつきを意識する」ための象徴でもあります。日本語では「数珠」「念珠」のいずれの呼び方も用いられますが、一般的に「数珠」という言い方が広く浸透しています。

仏教の儀礼では、僧侶が読経しながら数珠を動かす姿を見かけます。これはただ形式的な動作ではなく、心を集中させ、供養や祈念に専念するための所作です。参列者も同じように、法要や葬儀の際には読経に合わせて、少しずつ珠を繰ることで心を落ち着かせます。

また、数珠には魔除けやお守りとしての意味合いもあります。手に持つことで「信仰心の表現」や「仏とのつながり」を感じられ、精神的な支えになるのです。

略式数珠と本式数珠の違いとは

種類 | 特徴 | 利点 | 注意点 |

略式数珠(片手念珠) | 片手で扱えるシンプルな形式。宗派不問。 | 軽量で持ち運びやすく初心者向き | 正式な儀式では不向きな場合あり |

本式数珠(宗派別念珠) | 浄土真宗・真言宗など宗派に合わせた正式な作り | 格式高く、宗派の事情に即している | 宗派を確認して選ぶ必要あり |

略式数珠は、宗派を問わず使えるため、初心者に最も推奨されます。ただし、重要な儀式や家の伝統を重んじる場面では本式数珠を用意することが望ましいでしょう。

自分の宗派がわからない場合の対処法

・家族や親戚、永代供養墓などに問い合わせる

・お寺や菩提寺に相談する

・急ぎの場合は略式を選び、後日宗派を確認

数珠は必要?持っていないとどう見られる?

数珠を持たない人は年齢や環境によって見られ方が異なります。以下は目安です。

年齢層 | 印象の差異 |

20代〜30代 | 「まだ慣れていない」印象が強く、軽く見られることは少ない |

40代〜50代以上 | 「数珠を持っていない=準備不足」「フォーマルの場をわかっていない」印象を与えやすい |

周囲の方や、特に年配の方からは準備が足りない、または無神経と捉えられる可能性もあります。特に、職場関係や慶弔の関係で参列する場合、数珠がないと「恥をかいた」と後で話題になることもあります。数珠が無い場合はレンタルや借りることもできますが、余計な気遣いを避ける意味でも自分で一本用意するのがベストです。

男女別の数珠の違いと選び方

数珠は性別により好まれるデザインやサイズに違いがあります。選び方を見ていきましょう。

男性用数珠

- 玉の大きさ:大きめ(約10mm〜12mmなど)が主流

- 色合い:黒・濃い茶・濃紺など落ち着いた色

- 房の形:やや太めでシンプルな仕上がり

- 印象:重厚で骨太な雰囲気

女性用数珠

- 玉の大きさ:小ぶり(約8mm〜10mmなど)が多い

- 色合い:淡い紫・ピンク・白など柔らかい色味

- 房の形:細めで装飾的な仕上げが好まれる

- 印象:華やかで繊細、しかし落ち着きもある

ユニセックス対応

- 玉の大きさや色合いが中間(約9–10mm、グレー・紺など)

- シンプルかつ飽きのこないデザインで、夫婦や家族共用にも向いています。

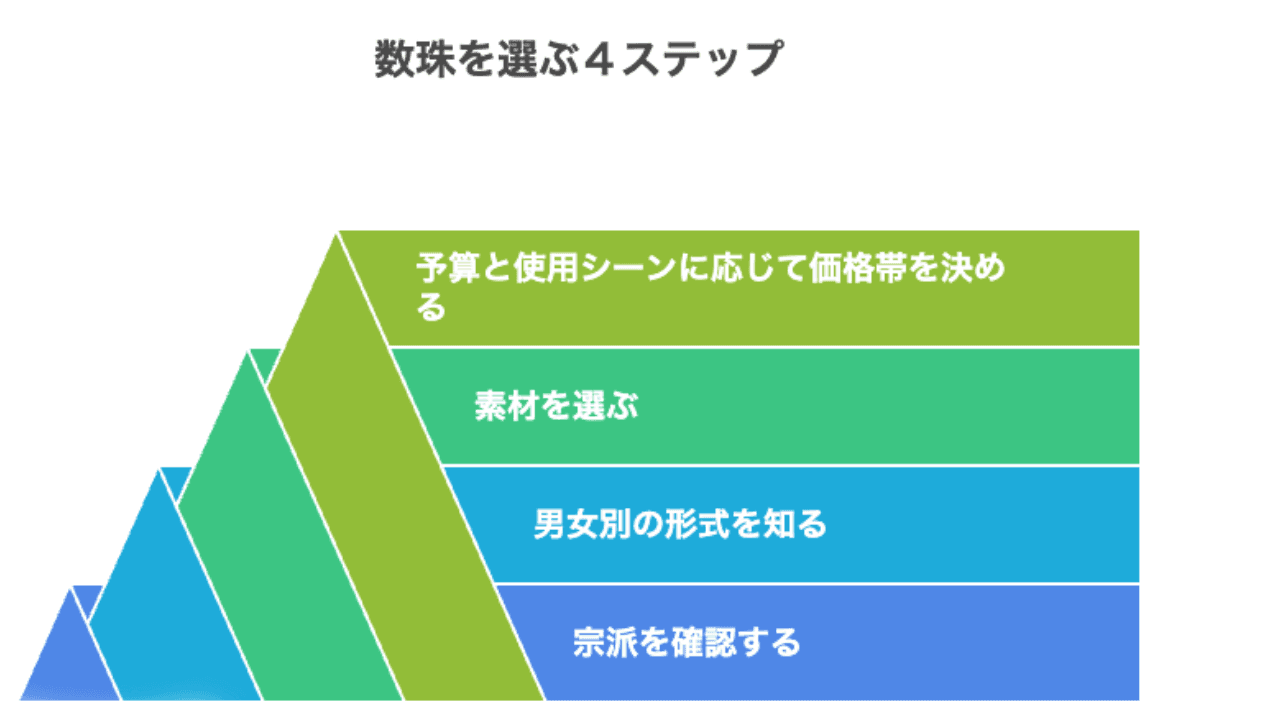

数珠選びの4ステップ(初心者向けガイド)

初心者が数珠を選ぶ際の基本的な手順を4ステップで示します。

ステップ1:宗派を確認する

まずは自身や家族の宗派を把握します。分からない場合は寺院や仏壇、親戚などに尋ねましょう。急いでいるときは略式でも構いませんが、後で本式に買い替えることも見越しておくと安心です。

ステップ2:男女別の形式を知る

性別により玉のサイズや色合い、房の仕上げが変わるため、自分に合ったものを選びます。シンプル志向ならユニセックス対応も選択肢になります。

ステップ3:素材を選ぶ

後述の「素材で選ぶ」セクションを参考に、自分が求める質感・香り・意味合いに合った素材を選びましょう。

ステップ4:予算と使用シーンに応じて価格帯を決める

プチプラから高級品まで価格帯は幅広く、用途や頻度に応じて選びましょう。次の表に目安を示します。

用途 | 素材の例 | 価格帯 |

入門用 | 柘植・人工素材 | 2,000〜5,000円 |

標準用 | 黒檀・紫檀・水晶 | 5,000〜15,000円 |

高級用 | 翡翠・沈香・天然石 | 20,000円以上 |

素材で選ぶ|木製・石製・その他素材の特徴

素材によって見た目・香り・価格・意味合いが異なります。選ぶときのポイントをまとめました。

木製(黒檀・紫檀など)

- 特長:硬く永く使える耐久性、使うほど艶が出る

- 見た目:落ち着いた光沢

- 香り:自然な木の香り

- おすすめ:初めての数珠としてベーシック

石製(翡翠・水晶・虎目石など)

- 特長:光沢が強い、意味合いが豊か(例:心の安定・幸運など)

- 見た目:光沢と透明感で高級感

- 意味合い:精神安定・対人運向上などのスピリチュアル要素も

- おすすめ:見た目の美しさを重視する人に

香木(白檀・沈香など)

- 特長:芳香が珠に染み、使うたびに香りが楽しめる

- 精神効果:心を和らげる効果

- おすすめ:香りを重視する人、自己祈念の時間を大切にしたい人に

人工素材

- 特長:軽く安価

- 注意点:素材感や風合いに乏しく、法事などでは安価に見られる可能性あり

- おすすめ:緊急時や短期使用目的など限定的な場面のみに留める

よくある質問と失敗しないためのQ&A

数珠の購入や使用について、多くの人が抱える不安や疑問を解消するために、よくある質問をまとめました。

「おしゃれな数珠」って許されるの?

最近では、パワーストーン風の色鮮やかな数珠や、アクセサリーのようにデザインされたものも増えています。これらは日常的に持ち歩くお守りとしては人気がありますが、葬儀や法事といった厳粛な場では控えるべきです。場にふさわしい落ち着いた色味や素材(黒檀、水晶など)を選ぶのが基本です。おしゃれを楽しみたい場合は、数珠袋で個性を出すのがスマートな選択です。

数珠の貸し借りはしていいのか?

数珠は仏具であり、個人の信仰や念が込められた道具です。基本的に「貸し借りは避けるべき」とされています。どうしても必要な場合は仕方ありませんが、一時的な対応と考え、自分専用の数珠をできるだけ早く用意するようにしましょう。

略式数珠でも法事に出られる?

ほとんどの法要や葬儀では略式数珠で問題ありません。ただし、宗派に厳しい家庭や正式な法事では、本式数珠が求められることもあります。初めて参列する家の法要では、事前に確認しておくと安心です。

他人と同じような数珠だと恥ずかしい?

数珠はあくまで仏具であり、個性やファッション性よりも「場にふさわしいこと」が最優先されます。似たデザインであっても恥ずかしがる必要は全くありません。自分らしさを出したい場合は、房の色や珠の素材にさりげない個性を取り入れてみましょう。

意外と見落としがち

数珠を購入した際、意外と見落とされがちなのが数珠袋(念珠入れ)です。数珠を直接バッグやポケットに入れておくのはマナー違反とされることもあります。丁寧に扱う姿勢を示すためにも、数珠袋は必須アイテムです。

数珠袋がないとどう見られるか

仏事の場では、身だしなみや持ち物のひとつひとつが、その人の礼儀や常識を映し出します。数珠袋がなく、裸のまま数珠を持っていると、「準備不足」「信仰心が薄い」と受け取られる可能性もあります。信頼できる大人として見られるためにも、数珠袋は欠かせません。

素材と色合いの選び方

素材は、絹、綿、ポリエステルなどがあります。色は黒、紺、紫などが一般的で、落ち着いた柄物も人気です。男女別で分けられている場合もあるので、数珠と調和するものを選びましょう。最近は抗菌・防水加工のある袋も出ています。

数珠とセットで購入すべき理由

数珠と袋のサイズが合っていないと、収納しにくく、房が折れたり絡んだりして傷む原因になります。見た目の統一感もあり、贈答用としても喜ばれるため、セット購入が推奨されます。

マナー違反にならないために

数珠はただ持っているだけでなく、正しい所作で使うことが大切です。細かなマナーを知っておくことで、仏事の場でも自信を持って行動できます。

葬儀・法事での持ち方/かけ方

数珠は左手にかけ、房が下になるようにします。合掌の際には、手を合わせた状態で数珠を両手にかけ、房を外側に垂らします。右手だけにかけるのは基本的にマナー違反とされるため注意が必要です。また、房を下にした状態で持つことで、数珠の扱いが丁寧に見えます。

数珠を置く位置・保管の仕方

一時的に数珠を外す必要がある場合、床や椅子に直接置かず、数珠袋の上か袱紗(ふくさ)の上に置くようにしましょう。自宅で保管する際は、仏壇や引き出しの中で大切に保管します。長期間使用しない場合も、定期的に房を整えるなどのメンテナンスを行いましょう。

紐が切れたときの対処法(修理すべき?買い替え?)

数珠の紐が切れるのは、仏教的には「災いを代わりに受けてくれた」とも言われます。修理して使い続けるか、新しいものに買い替えるかは自由ですが、房がほつれていたり珠が欠けていたりする場合は、買い替えがおすすめです。仏具専門店では修理サービスを行っているところも多く、相談すれば対応してもらえます。

数珠はどこで買う?価格相場と購入場所の目安

ネット購入はOK?店舗購入のメリット

近年では、インターネットでの数珠購入が一般的になってきました。Amazonや楽天市場などでは、多くの種類が写真付きで紹介されており、手軽に購入できます。ただし、実際の色味や質感、玉の大きさなどは実物と異なる場合もあり、慎重に選ぶ必要があります。

一方、仏具店や百貨店、寺院の売店など実店舗では、実際に手に取りながら選ぶことができ、店員のアドバイスも受けられるのがメリットです。特に初めて購入する場合や、本式数珠を探す際は店舗での購入をおすすめします。

価格帯の目安(3,000円〜数万円)

数珠の価格は、素材・加工・宗派対応の違いによって幅があります。以下のような価格帯が一般的です。

グレード | 素材例 | 価格帯 | 特徴 |

初級(略式) | 柘植・人工素材 | 2,000〜5,000円 | 初心者・緊急用に適している |

中級(略式または簡易本式) | 黒檀・紫檀・水晶 | 5,000〜15,000円 | 長期使用にも対応、贈答用にも |

上級(本式) | 翡翠・香木・沈香 | 15,000〜50,000円以上 | 宗派別・伝統工芸の意匠が特徴 |

安物は避けるべき?選び方のポイント

極端に安価な数珠は、紐がすぐに切れたり、珠の表面が剥げたりと耐久性に問題があることもあります。また、見た目にもチープな印象を与える可能性があるため、長く使うことを考えて信頼できるブランドや専門店から購入するのが安心です。

まとめ

数珠は、仏事において「自分の礼儀と心構えを示す」ための大切なアイテムです。初心者であっても、以下のポイントを押さえておけば、自信を持って仏事に臨むことができます。

- 宗派を確認し、それに合った本式または略式数珠を選ぶ

- 男女別の違いを理解し、自分の印象に合ったサイズや色を選択する

- 素材や意味合いを考慮して、長く使えるものを選ぶ

- 数珠袋とセットで用意し、保管・持ち運びも丁寧に

- 基本的なマナーや所作を学び、場にふさわしい振る舞いを意識する

一本の数珠は、形式だけではなく「心を整える道具」でもあります。突然の訃報や法事の知らせに慌てることなく、落ち着いて行動できるように、自分に合った一本を早めに選んでおきましょう。それが、社会人としての信頼や安心感にもつながります。

関連記事

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)