お墓に供える花の選び方とは?種類・マナー・避けたい花を解説

公開日: 更新日:

お墓参りは、日本人の中で非常に大切にされてきた行事のひとつです。年に数回、お盆やお彼岸、命日などのタイミングで故人を偲び、感謝の気持ちを捧げるこの時間は、多くの人にとって心を整える貴重な機会でもあります。そして、そのお墓参りにおいて欠かせないのが「お供えする花」の存在です。

「お墓にはどんな花を持っていけばいいの?」「生花じゃなきゃダメ?」「避けた方がいい花もあるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?一見、ただ花を供えるだけのように見えるこの行為には、実は深い意味とマナーが隠されています。

仏教的な供養の作法や地域ごとの慣習、花の種類ごとの意味など、正しい知識を持って臨むことで、より心のこもったお墓参りが可能になります。また、近年では造花やプリザーブドフラワーなどの選択肢も増えており、現代のライフスタイルに合った形での供養も広がりを見せています。

本記事では、「お墓参りでお供えする花の選び方とは?」というテーマのもと、お墓参りにふさわしい花の種類から供え方、マナー、そして注意点までを徹底解説。これからお墓参りを予定している方や、供花に迷った経験のある方にとって、実践的で分かりやすいガイドとなるよう構成しています。

お墓に花を供える意味とは?

お墓参りにおいて、花を供えるという行為は単なる装飾ではなく、古来より深い意味と宗教的な背景を持つ重要な供養のひとつです。特に日本では、仏教の影響を色濃く受けており、「花供養」としての役割を果たしています。

花は「命の象徴」でもあり「清らかさの表現」

花はその美しさと儚さから、「生命の象徴」として古くから用いられてきました。咲いて、散って、また咲くというサイクルは、生と死、そして再生を連想させます。お墓に花を供えることで、故人の魂に寄り添い、命の尊さを改めて感じる機会ともなります。

また、仏教において花は「六供(ろっく)」と呼ばれる基本の供物のひとつです。「香」「灯明」「飲食」「浄水」「音楽」と並び、「花」は仏前を美しく飾り、清らかさを捧げるものとして位置づけられています。生花の香りや彩りは、心を落ち着かせ、場を浄化する力があるとされています。

故人との心の対話のツール

お墓に花を供える行為は、故人と心を通わせるためのツールでもあります。忙しい日々の中、手を合わせ、花を供えるという行動を通して、心を静かに整え、自分自身の内面とも向き合う時間が生まれます。それは、亡き人への思いやりや感謝の気持ちを、言葉ではなく形で伝える手段とも言えるでしょう。

花の種類にも意味がある

供える花の種類にも、それぞれ意味があります。たとえば、菊は「高潔」「不老不死」を象徴し、日本では古くから供花として定着しています。リンドウは「誠実」、カーネーションは「無償の愛」など、花言葉や色合いにも配慮することで、より想いのこもった供養が可能になります。

敬意を可視化する行動

花を供えるという行為は、故人への敬意と感謝を形にするものです。目に見えない気持ちを、花という美しい形で表すことで、供養の場がより穏やかで温かい空間に変わります。それは故人だけでなく、訪れる家族や参拝者にとっても、心の癒しとなるのです。

お墓の花は造花でもいいの?

お墓参りには生花を供えるのが基本とされてきましたが、近年では造花やプリザーブドフラワーを使う人も増えています。管理のしやすさや経済性から選ばれる一方で、伝統や宗教的観点からは慎重な対応が求められる場合もあります。

ここでは、造花を供えるメリットと注意点を整理し、実際に使用する際の判断材料をわかりやすく解説します。

造花のメリット:手軽さと美しさの持続

造花の主なメリットは次のとおりです

・長期間美しい状態を保てる

→ 気候や時間に左右されず、頻繁に交換する必要がありません。

・水やり不要で手間が少ない

→ 遠方からのお参りや、高齢の方にとっても扱いやすい。

・花粉や香りの心配がない

→ アレルギー体質の方や香りに敏感な方にも適しています。

・季節に関係なく好きな花を供えられる

→故人が好きだった花を一年中供えることが可能です。

・経済的にもコストを抑えやすい

→ 一度購入すれば繰り返し使えるため、頻繁な交換が不要です。

造花を供える際の注意点

便利な造花ですが、いくつかの点に注意する必要があります。

・墓地・寺院によっては禁止されていることもある

→ 生花での供養を推奨する方針のところもあり、事前に確認が必要です。

・紫外線や風雨で劣化することがある

→ 安価な造花は色あせや変形が起きやすく、清潔感に欠ける印象を与えることも。

・不自然な色やデザインは避けるべき

→ 極端に派手な色合いやラメ入りなどの装飾は、仏前にはふさわしくありません。

・風で飛ばされる危険がある

→花立てにしっかり固定する、重り付きの台座を使うなどの対策が必要です。

宗教的・文化的な視点

仏教では「生花」が命の象徴とされており、造花は本来供養に適さないと考える宗派もあります。特に正式な法要や年忌供養では、生花を選ぶのが無難とされています。

ただし近年では、「気持ちがこもっていれば造花でも構わない」という柔軟な考えをとる寺院や霊園も増えています。地域性や宗派による違いがあるため、迷ったときは事前に確認をとるのがもっとも確実です。

造花を使う場合のマナー

造花を選ぶ場合は、以下のような配慮を心がけると仏前にもふさわしくなります。

・菊やリンドウなど、仏花として馴染みのある花種を選ぶ

・落ち着いた色合いや自然な風合いを意識する

・使用後は定期的に掃除・交換し、清潔に保つ

結論として、造花は決してタブーではなく、正しく選び、きちんと管理すれば現代の供養スタイルとして十分に受け入れられる選択肢です。ただし、使用する際は故人や周囲の人への敬意を忘れず、状況に応じた配慮を心がけることが大切です。

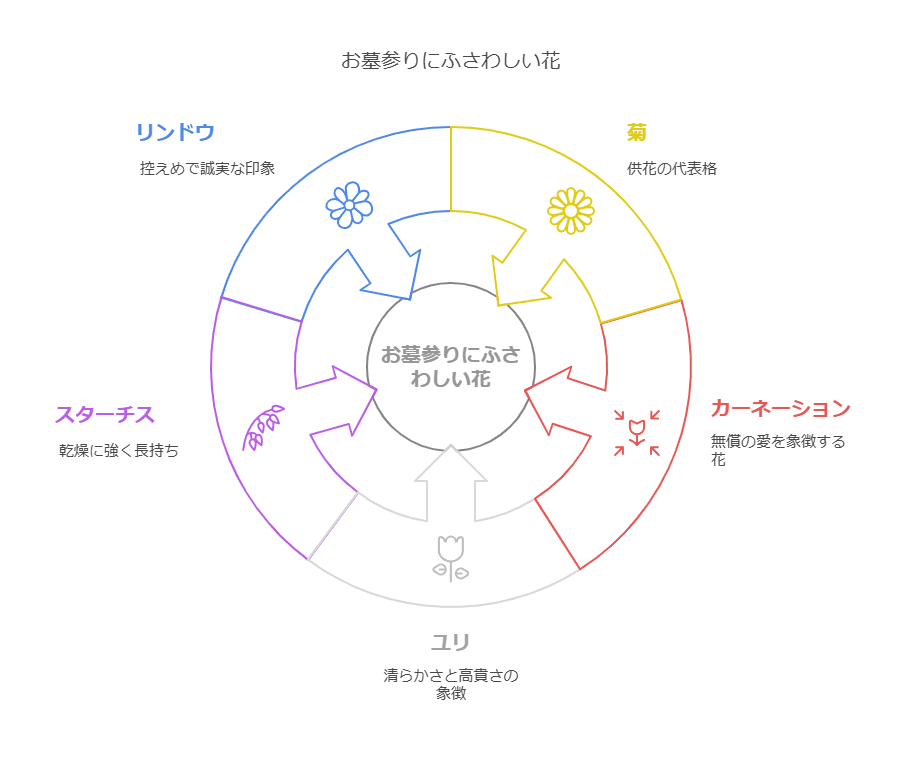

お墓参りにふさわしい花の種類

お墓参りで供える花には、相応しい種類とそうでない種類があります。適切な花を選ぶことで、供養の意味がより深まり、見た目にも清らかな印象を与えることができます。ここでは、お墓参りにふさわしいとされる花々を、それぞれの特徴や花言葉とともにご紹介します。

菊(キク)

最も定番で、多くの地域で重宝されているのが「菊」です。菊は日本文化に深く根ざした花であり、仏花として最も広く使われています。理由は以下の通りです

・長持ちする(枯れにくい)

・香りが強すぎず控えめ

・花びらが散りにくい

・花言葉:「高貴」「真実」「不老不死」など

白菊、黄菊、紫菊など、色のバリエーションもあり、季節を問わず使用できます。特に白菊は「純粋」「平和」などの意味を持ち、仏前にふさわしい色合いです。

カーネーション

カーネーションもお墓参りに適した花の一つで、特に白いカーネーションは、亡くなった方への想いを表すのにふさわしいとされています。

・花言葉:白=「尊敬」「純潔」

・茎がしっかりしており花持ちが良い

・色も落ち着いていて供養に適している

母の日のイメージが強い花ではありますが、故人が母親・祖母である場合などに特に好まれます。

リンドウ(竜胆)

リンドウは秋に咲く花で、仏前に落ち着いた印象を与える花として知られています。

・花言葉:「誠実」「正義」

・紫や青の色合いが涼しげで厳かな雰囲気を演出

・花弁がしっかりしており、形が崩れにくい

リンドウは控えめな美しさを持ち、特に秋のお彼岸などのシーズンに多く使われます。

ユリ(百合)

ユリは華やかでありながら、どこか清らかさを感じさせる花です。故人の性別を問わず選ばれ、特に白百合は人気があります。

・花言葉:白=「純潔」「無垢」

・香りがやや強めだが、好まれることも多い

・花びらが大きく見栄えが良い

ただし、ユリの花粉が服や墓石を汚すことがあるため、花粉を取り除いた状態で供えると丁寧です。また、香りが強いため、お墓参りに不向きと考える人もいるという意見もあります。特に夏場や風通しの悪い場所では香りがこもりやすく、周囲への配慮も必要になるため、状況に応じた使い分けが求められます。

スターチス(リモニウム)

スターチスは花が乾いても色が変わりにくく、夏場や風の強い日でも美しさを保ちます。

・花言葉:「変わらぬ心」「永遠の記憶」

・カラフルでありながら控えめな印象

・他の花との組み合わせに適している

生花としてはもちろん、ドライフラワーにもなるため、手間をかけずに長く供えておきたい場合に最適です。

お墓参りに避けるべき花

お墓参りでは「何を供えるか」も大切ですが、それと同じくらい「何を避けるべきか」も重要なポイントです。見た目が美しくても、供養の場にはふさわしくない花もあります。ここでは、避けた方が良い花の特徴や理由を詳しくご紹介します。

トゲのある花(バラなど)は「苦しみ」の象徴

美しく華やかなイメージのあるバラですが、お墓参りには不向きとされています。その最大の理由は「トゲ」です。

・トゲは苦しみや痛みを連想させる

・仏教的に「攻撃性」や「障害」を意味する場合がある

・周囲の人や墓石を傷つけるリスクもある

どうしてもバラを供えたい場合は、トゲをすべて丁寧に取り除いた上で、色や本数に配慮する必要があります。しかし、それでも控えた方が無難です。

毒性のある花(スイセンなど)は危険性が高い

見た目には問題なくとも、毒性を持つ植物は避けるべきです。たとえばスイセンは、春の花として親しまれていますが、全草に毒が含まれており、誤食の危険性もあります。

・小さな子どもが口に入れると危険

・野生動物による被害の原因にもなる

・お供え物と一緒に並べると誤認されやすい

お墓は公共性のある場所でもあるため、安全面への配慮も供養マナーの一環と言えます。

香りが強すぎる花(ユリの一部、キンモクセイなど)は配慮が必要

香りが心地よい花もありますが、強すぎると周囲の人に不快感を与える場合があります。

・香りによってアレルギーや頭痛を引き起こす人もいる

・香りが強すぎると、仏前の「静けさ」や「清らかさ」を損なう

・夏場は特に匂いがこもりやすく、不快感につながりやすい

特に狭い墓地や納骨堂などでは、香りの強さに注意しましょう。香り控えめで落ち着いた種類を選ぶのが無難です。

散りやすい花(桜、チューリップ、アサガオなど)は管理上不向き

桜やアサガオのように風で花びらが舞いやすい花は、墓所を汚してしまう可能性があるため避けた方がよいとされています。

・清掃の手間が増える

・他の区画に花びらが飛んで迷惑になることも

・湿気の多い時期は腐敗しやすく悪臭の原因にもなる

お墓周辺の環境や季節に合わせ、なるべく長持ちして散りにくい花を選びましょう。

派手すぎる色合い・装飾性の高い花も避けるべき

最近は観賞用に改良された鮮やかな色の花も多く出回っていますが、供養の場には相応しくないこともあります。

・あまりに派手だと「静粛さ」に欠ける印象を与える

・他の参拝者の視線を集め、場の調和を乱すこともある

・宗派や寺院によっては「派手な供花」を嫌うこともある

落ち着いた色合いで、清楚な印象の花を選ぶのが仏前にはふさわしいとされています。

花の供え方とお墓参りの基本マナー

お墓参りにおいて、どんなに美しい花を選んでも、供え方やマナーを知らずに行ってしまうと、敬意に欠ける印象を与えてしまうことがあります。ここでは、花を正しく供える方法や、お墓参り全体のマナーについて、宗教的な視点や現代的な配慮を交えながら詳しく解説します。

供える場所と位置

多くの墓石には、両側に「花立て」と呼ばれる筒状のスペースが設けられています。そこに花を左右対称に1対で供えるのが基本的な形式です。片側だけに花を供えるのはバランスを欠き、見た目にも整いません。

・1本ではなく必ず「2本セット」で用意

・高さやボリュームのバランスを整える

・片方だけに偏らせないよう注意

故人に対して対等な気持ちを表すためにも、左右均等に供えることが大切です。

花の向きと本数のマナー

意外に知られていないのが、供花の「向き」です。仏前の花は、故人ではなく、参拝する側に花の正面を向けて供えるのが基本です。これは、花の美しさを通して故人の徳を表し、訪れる人々の心を和ませるための礼儀とされています。

また、供える花の本数にも少し配慮が必要です。

・奇数(3本・5本など)を基本とするのが一般的

→ 仏教では「奇数が縁起が良い」とされるため、花束の本数も3・5・7本などが選ばれます。

・偶数(2本・4本など)は避けるのが無難

→ 偶数は「割り切れる=縁が切れる」を連想させるとして、忌み数と捉えられることも。

・ただし、花立ては左右一対に供えるため、最終的には「偶数」になるのが一般的

→ たとえば、1本ずつの花束を左右に供えると「2本」になりますが、これは対になっているため問題ありません。

花屋で仏花を購入する際は、「お墓参り用」と伝えると、自然と適切な本数・種類でまとめてくれるので安心です。

花の長さ・水切り・整え方の基本

花を供える前には、花瓶のサイズや花立ての深さに合わせて茎の長さを調整します。また、切り口を斜めにカットして「水切り」することで、水を吸いやすくなり、花の鮮度を保ちやすくなります。

・余分な葉を取り除く(特に水に浸かる部分)

・花の高さは墓石の高さとバランスを取る

・1種類だけでなく複数の花を組み合わせると美しい

お供え用の花束を購入する際も、あらかじめ花屋さんに「仏花として使いたい」と伝えておくと、適切な長さ・種類で揃えてもらえます。

花の費用相場

お墓参りの供花の費用は、選ぶ花の種類や季節、ボリュームによって異なります。

スタンダードな仏花は、スーパーや花屋などで500〜1,500円程度で購入できるのが一般的です。白や黄の菊を中心に、仏花としての基本を押さえた構成となっており、日常的なお墓参りには十分な内容です。

ただし、季節の花を取り入れたり、華やかさを重視した場合には、2,000円以上になることもあります。また、特別な法要や命日などでは、オーダーメイドのアレンジメントや高級仏花を選ぶケースも見られます。

いずれの場合も、花屋で「お墓参り用の仏花」と伝えれば、予算に応じて最適な内容で用意してくれるため、安心して相談してみましょう。

お墓参り全体の手順

お墓参りの流れには、基本的な手順があります。下記は一般的な仏教式の流れですが、多くの宗派や家庭でも共通している部分が多いです。

1.墓前の清掃(枯れ葉やゴミを取り除き、墓石を水で清める)

2.供花の設置(左右の花立てに花を供える)

3.お線香・ろうそくを灯す

4.供物(お菓子や果物)を供える

5.合掌・読経・黙祷など、故人への祈りを捧げる

6.供物は最後に持ち帰るのが基本

供物やお菓子をそのまま置いて帰ると、カラスや動物に荒らされる原因になります。ゴミや食べ物は持ち帰るのがマナーです。

お墓参りのマナー

お墓参りでは形式や順序も大切ですが、それ以上に「心遣い」や「配慮」が問われます。ここでは、特に現場で戸惑いやすい花の処理やお供え物のマナーについて詳しく解説します。

すでに花が供えてある場合のマナー

お墓に到着した際に、すでに花が供えてあることはよくあります。これは他の家族や親戚、管理者などが事前に訪れているケースです。この場合のマナーは以下の通りです

・明らかに枯れている、しおれている花は新しい花に交換

→ 他の人が供えたものであっても、傷んでいる場合は丁寧に取り外し、掃除してから新しい花を添えます。

・まだ綺麗な状態の花が残っている場合はそのまま残す

→ 傷んでいなければ無理に撤去せず、バランスよく新しい花を追加するのが自然な対応です。

・古い花の処理は、原則「持ち帰り」

→ 墓地に指定の回収場所やゴミ箱があればそちらに。なければ袋などを持参し、持ち帰りましょう。

お供え物のマナー

お菓子、果物、飲み物など、故人が好んだ品を供えるのは心温まる供養の一つですが、衛生面や管理面を考えると注意が必要です。

・包装された状態で供える

→ 直に置くよりも、清潔感があり虫や動物を寄せにくくなります。

・そのまま放置せず、参拝後は持ち帰るのが基本

→ 墓地を清潔に保つため、多くの霊園では「お供え物の持ち帰り」を推奨しています。

・腐りやすい生物は避ける

→ 夏場は特に注意。果物などはすぐに傷むため、供える時間や気温も考慮しましょう。

これらのマナーを守ることで、周囲の参拝者や管理者への配慮にもなり、故人への誠意がより丁寧に伝わるお墓参りとなります。

まとめ

お墓参りに花を手向けるという行為は、ただの習慣ではなく、日常の中でほんの少しだけ立ち止まり、故人を想う静かな時間です。どんな花を選ぶか、どう供えるかにも意味がありますが、いちばん大切なのは、その一輪に込められた気持ち。たとえ造花でも、形式を知らなくても、「会いに来ました」という想いは、きっと伝わるはずです。マナーを知ることは、心を丁寧に届ける準備でもあります。花と一緒に、あなたのその想いを、そっと手向けてみてください。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)