近年、「墓じまい」を検討する人が増えています。理由は、少子高齢化や核家族化の進行、経済的な負担の軽減などさまざまです。墓じまいには費用がかかるうえ、煩雑な手続きや親族間の話し合いも必要となるため、どのように進めればよいのかわからない方も多いでしょう。

本記事では、「墓じまい」の全体像や必要な費用の内訳、費用負担が難しい場合の対処法、さらにトラブルを避けるためのポイントを詳しく解説します。

墓じまいとは

墓じまいは、近年増加している現象のひとつであり、単なるお墓の撤去作業ではなく、宗教的・文化的、そして心理的な要素を含む重要なプロセスです。

墓じまいの基本的な定義

墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、そこに納められている遺骨を新しい場所に移す行為を指します。具体的には、次のようなプロセスが含まれます。

・遺骨を取り出すための閉眼供養(魂抜き)。

・墓石や墓地の撤去作業。

・改葬先(新しい納骨場所)への移動。

・墓地の管理者や寺院との調整。

これらの作業は、一度きりの行為であるにもかかわらず、経済的負担や精神的な負担が大きく、多くの人にとって「どう始めたらいいのかわからない」ものとなっています。

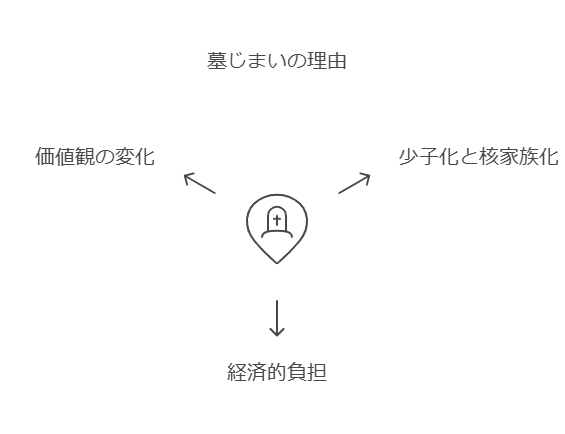

墓じまいを選択する主な理由

墓じまいが選ばれる背景には、社会的な変化が深く関わっています。

1.少子化と核家族化

現代の日本では、少子高齢化と核家族化が進んでおり、将来的にお墓を守る人がいない家庭が増加しています。また、子どもが都市部に住むケースが多く、地方にあるお墓を維持することが難しくなっています。

2.経済的な理由

墓地の管理費や修繕費は年間数千円から数万円と少額ではありますが、それが継続的に発生することや、突発的な修繕が必要な場合、家計に負担がかかることがあります。

3.価値観やライフスタイルの変化

現代では、必ずしも墓石の下に遺骨を納めるという形式にこだわらない人が増えています。樹木葬や海洋散骨といった新しい供養方法が注目されており、それに伴って墓じまいを行う家庭も増えています。

墓じまいの手続きが持つ意味

墓じまいは単に遺骨を移動するだけではなく、家族間の問題を解消したり、次世代の負担を軽減したりする重要な意味を持ちます。一方で、寺院や親族との交渉やトラブルが発生する可能性もあり、慎重な計画が必要です。

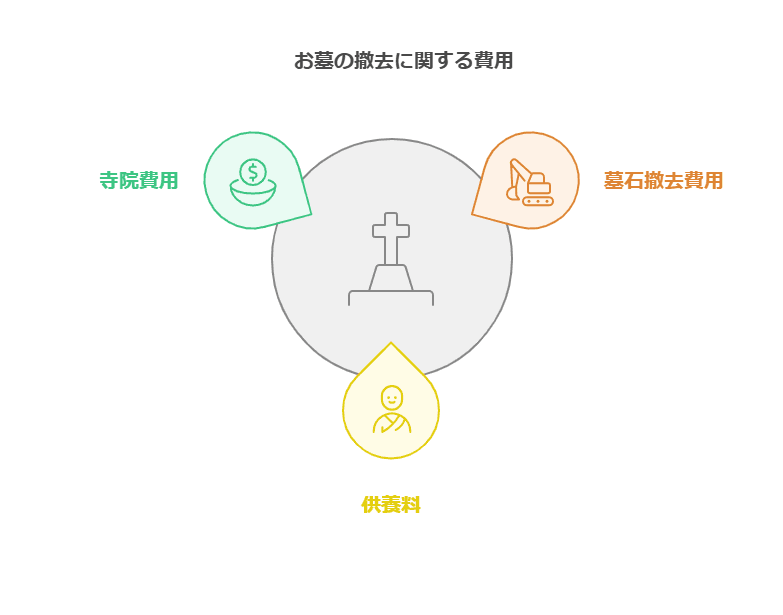

お墓の撤去に関する費用

墓じまいにおける最大の費用は、お墓の撤去費用です。この費用の内訳や具体的な金額を深掘りして解説します。

墓石撤去費用の詳細

墓石撤去費用は、墓地の立地や墓石の大きさによって大きく異なります。

・基本的な相場:10万~50万円。

・立地の影響:都市部では工事費が高い傾向があります。また、山間部や遠隔地では重機の搬入が難しくなるため、追加料金が発生する場合もあります。

・墓石の種類:大理石や特殊なデザインの墓石は撤去費用が高額になりがちです。

閉眼供養(魂抜き)のお布施

墓石を撤去する前に、仏教の教えに従い、墓石や遺骨に宿る魂を抜く儀式を行います。

・費用の相場:3万~5万円。

・実際の流れ:僧侶を呼び、供養を行う。形式は宗派によって異なります。

離檀料の問題

墓じまいをする際、寺院に支払う離檀料が問題となることがあります。

・相場:5万~20万円。

・交渉のポイント:地域や寺院ごとに規定が異なるため、事前に確認が必要です。法外な請求があった場合は、弁護士に相談するのも選択肢です。

行政手続きに関する費用

墓じまいには、行政手続きも欠かせません。この手続きにかかる費用と注意点を解説します。

改葬許可証の発行費用

改葬許可証は、遺骨を別の場所に移す際に必要な書類です。

・費用の相場:数百円~1,500円。

・手続きの流れ

1.現在のお墓がある自治体で改葬許可証を申請する。

2.必要書類(改葬届や埋葬証明書など)を提出する。

3.許可証を取得後、新しい納骨先に提出する。

その他の書類準備

戸籍謄本や埋葬証明書の取得には、それぞれ数百円~1,000円程度の手数料がかかります。

新しい納骨先(改葬先)に関する費用

墓じまい後の遺骨をどこに安置するかは、家族の希望や予算によって異なります。以下、代表的な選択肢について費用と特徴を詳しく見ていきます。

永代供養墓

永代供養墓は、霊園や寺院が供養を代行してくれる形式のお墓です。

・費用の相場:5万~30万円。

・メリット:管理費が不要で、遺族の負担が軽減される。

・注意点:一度合祀されると、個別の取り出しができなくなる場合が多い。

樹木葬

樹木葬は、自然に還ることを重視した供養方法です。

・費用の相場:20万~80万円。

・特徴:

1.山林や公園内で供養される。

2.自然志向の人に人気。

納骨堂

納骨堂は、都市部でも利用しやすい屋内型の供養施設です。

・費用の相場:40万~100万円。

・メリット:管理が容易で、お参りがしやすい。

・デメリット:霊園と比べると高額になる場合がある。

散骨

遺骨を海や山に撒く散骨は、近年注目される供養方法です。

・費用の相場:3万~30万円。

・注意点:法律を遵守し、環境に配慮する必要があります。

費用を安く抑える方法はある?

墓じまいにかかる費用を安く抑えることは可能です。特に以下のポイントを押さえることで、負担を軽減できます。

① 墓石撤去費用のうち、工事費を抑える

複数業者に見積もりを依頼する

墓石撤去の費用は業者によって大きく異なります。同じ規模の墓地でも、地域ごとの人件費や作業条件により10万円以上の差が出ることもあります。

ポイント:

・最低3社から見積もりを取る。

・「撤去後の清掃費用」が含まれているか確認する。

・見積書に不明瞭な項目がある場合は詳細を尋ねる。

業者の評判を確認する

実績が豊富で、トラブルが少ない業者を選ぶことで、追加費用や不測の事態を防ぐことができます。

確認方法:

・インターネット上の口コミサイトや、地域の消費生活センターに相談。

・知人や地域住民の紹介を受ける。

自治体指定の業者を活用する

一部の自治体では、墓じまいを希望する住民向けに「指定業者」を紹介していることがあります。これらの業者は、自治体と提携しているため、良心的な価格設定である場合が多いです。

重機搬入の有無を事前確認する

墓地が狭い場所や、山間部の場合は重機が入らず手作業になることがあります。これにより費用が大幅に上昇するため、事前に現場調査を依頼するのがおすすめです。

② 新規納骨先の費用のうち、用意費用を抑える

永代供養墓を選ぶ

永代供養墓は、遺族に代わって霊園や寺院が供養を行う形態で、個別墓に比べて安価です。特に合同墓はさらに費用を抑えられます。

納骨堂の利用

納骨堂は都市部でも利用可能であり、屋内で維持しやすいため、交通費を節約できるメリットもあります。初期費用は高めですが、長期的には割安になるケースが多いです。

散骨を検討する

自然に還りたいという故人の意思を尊重する形で、散骨を選ぶ家庭が増えています。海洋散骨や山間部での散骨は、他の供養方法と比較して費用が低い傾向があります。

契約内容を見直す

「オプションサービス」を削ることで、不要な費用を抑えられる場合があります。例えば、供養式典や特別なデザインの納骨スペースは必須ではない場合があります。

費用は誰が払うべき?法的な決まりはあるの?

墓じまいの費用負担については、明確な法的規定がないため、家庭内での話し合いが非常に重要です。以下、一般的な負担のパターンを解説します。

① お墓の承継者が支払う場合

承継者(通常は長男や次男)が、遺骨の管理義務を負うため、墓じまいの費用も負担するケースが多いです。

問題点:

・承継者が高齢である場合、費用を捻出するのが困難なことがあります。

・他の親族が協力を拒否するケースも見られます。

② お墓の承継者+血縁者が支払う場合

家族や親族全体で費用を分担する形が理想的です。

具体例:

・承継者が墓じまいの主体となり、他の兄弟や親族が一部費用を支援する。

・費用分担について事前に合意書を作成しておくと、後々のトラブルを回避できます。

③ 故人様が支払う場合

生前に墓じまいを計画して費用を積み立てているケースも増えています。

具体例:

・エンディングノートや遺言書に墓じまい費用の詳細を記載する。

・生前契約を活用して、寺院や霊園と事前に取り決めておく

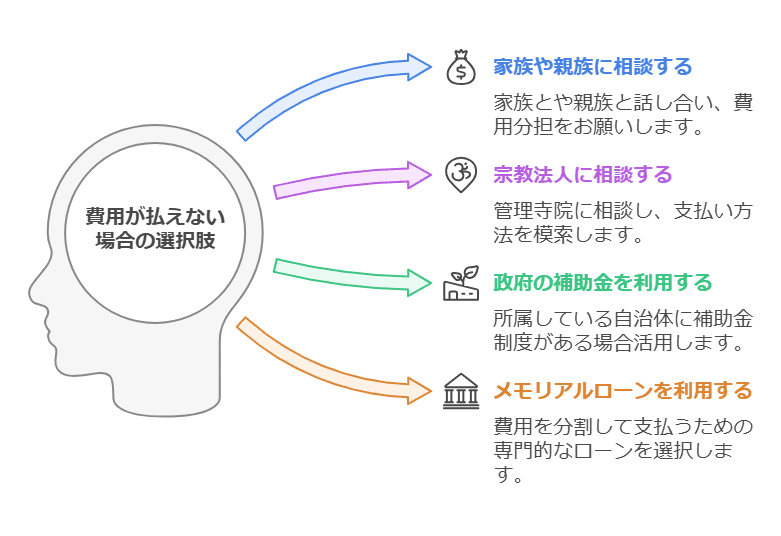

費用が払えない場合はどうしたらいい?放置したらどうなる?

墓じまいの費用を捻出できない場合、適切な対処法を取ることで問題を解決することができます。一方で、放置すると法的な問題に発展することもあるため、注意が必要です。

① 家族や親族に相談して協力してもらう

親族全体で話し合い、費用分担をお願いする方法です。

ポイント:

・感情的にならず、冷静に経済状況を説明する。

・家族全員が納得するまで何度でも話し合う。

② 宗教法人(管理元の寺院)に相談する

管理元の寺院に相談し、分割払いなどの方法を模索する。

具体例:

・永代供養墓を提供している寺院の場合、墓じまいの負担を軽減するプランが用意されていることがあります。

③ 自治体に相談して補助金制度を利用する

一部の自治体では、墓じまい費用を補助する制度を設けている場合があります。ただし、この補助金制度は地域ごとに内容が異なるため、事前の確認が重要です。

④ メモリアルローンを利用する

墓じまい専用のローンを利用することで、一括費用を分割払いにすることが可能です。

注意点:

金利や返済計画をしっかり確認する。

墓じまいを放置した場合のリスク

・墓地が荒れたり、管理費未納が続くと、最悪の場合、墓地管理者が遺骨を撤去することがあります。

・法的措置によりトラブルが拡大することも考えられるため、早急な対応が求められます。

墓じまいの際に起こりうるトラブルと対処方法

墓じまいは、家族間や寺院との関係、さらには業者選びの際にトラブルが発生しやすいです。それぞれの事例と解決策を具体的に説明します。

親族とのトラブル

例:墓じまいに反対する親族がいる場合。

解決策:

・専門家(弁護士や行政書士)を交えて話し合う。

・親族間で合意を得られない場合、調停を依頼する。

寺院とのトラブル

例:離檀料が高額で支払いに応じられない。

解決策:

・曖昧な請求に対しては書面での明確な説明を求める。

・宗教法人に詳しい法律家に相談する。

お墓を撤去する業者の選び方

チェックポイント:

・見積もりが明瞭であること。

・口コミや過去の実績が良いこと。

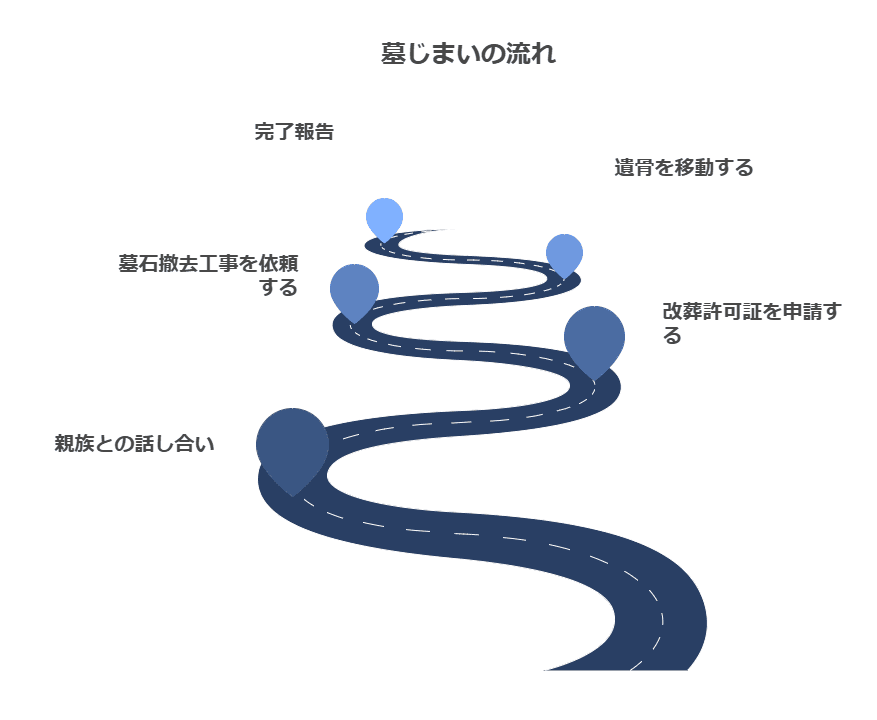

墓じまいの流れ

墓じまいは、単にお墓を撤去するだけではなく、多岐にわたる手続きと調整が必要です。以下に、墓じまいを進めるための一般的な流れを詳しく解説します。

1. 親族との話し合い

墓じまいを始める際の最初のステップは、親族との合意形成です。

なぜ話し合いが必要なのか?

お墓は一族全体の財産と見なされることが多いため、全員の同意がないとトラブルに発展する可能性があります。

話し合いのポイント:

・墓じまいを行う理由を明確に説明する。

・遺骨をどこに移動するか、新しい供養方法についても提案する。

・費用負担についても事前に話し合っておく。

よくあるトラブル:

・遠方に住む親族が「関係ない」と言って非協力的になるケース。

・祖父母の代のお墓を手放すことに抵抗を示すケース。

2. 改葬許可証を申請する

墓じまいを進めるうえで、改葬許可証の取得は避けて通れない手続きです。

改葬許可証とは?

遺骨を現在のお墓から別の納骨先に移動する際に必要な行政上の証明書。

取得の流れ:

1.現在のお墓の管理者(霊園や寺院)に、埋葬証明書を発行してもらう。

2.改葬届を現在の自治体に提出する。

3.許可証を受領する。

注意点:

書類の準備には時間がかかることがあるため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

3. 墓石撤去工事を依頼する

改葬許可証を取得した後、実際の墓石撤去を進めます。

業者選びのポイント:

1.地元で評判の良い業者を選ぶ。

2.費用を明確に提示してくれる業者を選ぶ。

工事の流れ:

1.墓石の解体。

2.遺骨の取り出し。

3.墓地の整地(更地に戻す作業)。

4. 新しい納骨先に移動する

遺骨を改葬先に移し、新たに供養を行います。

納骨先の選び方:

・永代供養墓や樹木葬など家族のライフスタイルに合った供養方法を選ぶ。

・交通の便が良いかも重要なポイント。

供養の流れ:

移動後、新しい納骨先で開眼供養(魂入れ)を行うことが一般的です。

5. 完了報告

墓じまいが完了したら、旧墓地の管理者や関係者にその旨を報告します。

【どちらがお得?】今あるお墓を維持した場合との費用比較

墓じまいをするか、現状維持をするかは、多くの家庭で悩むポイントです。それぞれの選択肢の費用とメリット・デメリットを比較してみましょう。

今あるお墓を維持した場合にかかる費用

お墓を維持する場合、以下のような費用が発生します。

・年間管理費:

多くの霊園では、年間数千円~1万円程度の管理費を徴収します。これは、墓地の清掃や共用部分の維持管理に使用されます。

・修繕費:

長年使用していると墓石が劣化し、修繕が必要になることがあります。修繕費は一度で10万~50万円程度かかることも。

・その他の費用:

墓地内の清掃や法要の際の僧侶へのお布施、追加の石碑彫刻費用などが発生します。

お墓じまいをした場合との費用比較

墓じまいは初期費用が高額になる傾向がありますが、長期的な視点で見ると経済的な選択肢となることが多いです。

初期費用:

墓じまいの平均費用は50万~130万円。初期費用としては高額ですが、その後の管理費や修繕費が不要になるため、長期的にはコストを抑えることが可能です。

メリット:

・維持費が一切かからない。

・遺族の心理的負担が軽減される。

デメリット:

・初期費用の捻出が難しい場合がある。

・家族内での反対意見が出ることも。

墓じまい後の生活:心理的・実務的変化

墓じまいを終えた後、家族や遺族にはさまざまな変化が訪れます。

心理的な側面

・安堵感:

「次世代に負担を残さずに済んだ」という安心感を抱く人が多いです。

・喪失感:

長年親しんだ場所を失うことで、一時的に喪失感を覚える人もいます。

実務的な側面

・負担の軽減:

墓参りの負担が減り、家族が集まりやすい供養方法を選べるようになります。

・供養の多様化:

お墓参りの代わりに、故人の命日に自宅で供養を行う家庭も増えています。

まとめ

墓じまいは、多くの手続きと費用が伴う一大イベントですが、それによって得られるメリットも少なくありません。現代の社会情勢や家族構成を踏まえ、次世代にとって最適な選択肢を見つけることが重要です。

費用面で不安がある場合は、自治体の補助金や分割払いなどの活用を検討しましょう。

家族間の合意形成を大切にし、必要に応じて専門家のアドバイスを求めましょう。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)