危篤とは?家族にできることは何?

公開日: 更新日:

家族や親しい人が「危篤」と告げられる瞬間、多くの人が何をすべきか分からず、動揺してしまうことが多いでしょう。しかし、このような状況において適切に行動するためには、事前に知識を持ち、冷静さを保つことが重要です。本記事では、危篤の意味から、家族が取るべき行動、連絡方法、葬儀準備に至るまでを徹底的に解説します。

危篤とは?

「危篤」とは、患者が生命の危機に瀕しており、医師が回復の見込みがほとんどないと判断した状態を指します。この段階では、患者の生命維持に必要な重要な臓器(心臓、肺、脳など)が正常に機能しておらず、いつ臨終を迎えてもおかしくない状況です。

危篤と重篤の違い

医療現場では「危篤」と「重篤」という用語が区別されます。

・重篤:患者の状態が非常に悪く、生命の危機が迫っている可能性が高いが、治療の余地がまだある状態を指します。

・危篤:重篤な状態からさらに進行し、医師が回復の見込みがほぼないと判断した状態。

医学的な危篤の定義

危篤状態は以下の症状を特徴とします。

・呼吸困難:チェーンストークス呼吸(呼吸が浅く、不規則になる)。

・血圧や脈拍の低下:循環器機能が著しく低下する。

・意識の低下:患者が反応しない、または完全に意識を失う。

・末端の冷え:手足が冷たくなり、肌にチアノーゼ(青白い色)が現れる。

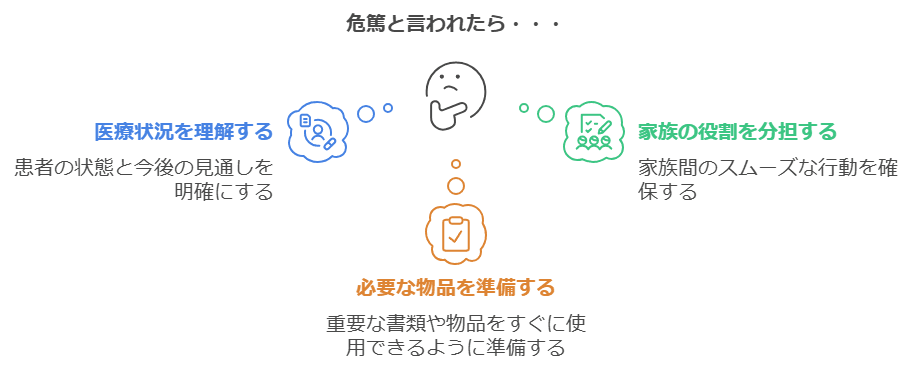

危篤と言われたら行うべきこと

危篤の状態や「今日が峠です。」と医師から告げられた場合、家族として冷静に行動することが求められます。

医師からの説明を受ける

医師からの説明を受ける際、以下のポイントを確認しましょう。

・現在の状況:患者の生命維持に必要な臓器の状態と、今後の見通し。

・治療方針:延命治療を行うのか、緩和ケアに切り替えるのか。

・緊急対応:面会や患者への接し方についての具体的な指示。

家族間での役割分担

・医療スタッフとの連絡係:治療方針や進捗を把握する役割。

・連絡係:親族や友人に患者の状態を知らせる役割。

・患者へのケア担当:患者のそばに付き添い、安心感を与える。

必要な物品の準備

・健康保険証、診察券

・身分証明書

・家族や親族の連絡先リスト

・ノートと筆記用具(医師の説明を記録するため)

危篤から臨終までの期間

短期間の場合

心筋梗塞や脳卒中などの急性疾患では、数時間から1日程度で臨終を迎えるケースが一般的です。

長期間の場合

慢性疾患(末期癌や老衰)では、数日から1週間以上危篤状態が続くこともあります。この場合、家族が交代で患者のそばに付き添う体制を整えることが大切です。

医師から聞くべき質問

1.「どのくらいの期間が予想されますか?」

2.「患者が苦痛を感じていないかどうか?」

3.「面会時に特に注意すべきことは何ですか?」

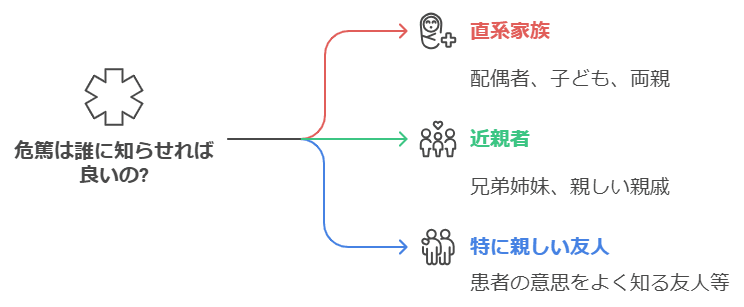

危篤は誰に知らせれば良いの?

連絡すべき優先順位

1.直系家族:配偶者、子ども、両親。

2.近親者:兄弟姉妹や親しい親戚。

3.特に親しい友人:患者の意思をよく知る友人など。

患者の意思を尊重

生前に患者が「知らせる範囲」について希望を伝えていた場合は、それに従います。たとえば、「親しい友人だけに知らせてほしい」といった希望があれば、その意思を最優先にしましょう。

危篤を知らせる際の連絡方法

電話で伝える場合

電話での連絡は、緊急性が高い危篤時に最適です。以下のように簡潔に伝えます。

・「○○さんが危篤状態にあります。医師から回復の見込みが難しいと説明を受けました。」

・「○○病院の○○室で面会可能ですので、できるだけ早くお越しください。」

メールやメッセージアプリを使う場合

遠方に住む親族や、電話連絡が難しい相手にはメッセージアプリが便利です。

例文

件名: 【緊急】○○さんの危篤について

本文: ○○さんが危篤状態と診断されました。現在○○病院の○○室に入院中です。

面会可能時間は○○時~○○時です。ご都合がつき次第、お越しいただければと思います。

危篤を伝える際の注意点

言葉選びに注意

「回復の見込みがない」といった言葉はショックを与える可能性があるため、「危険な状態」と柔らかく表現すると良いでしょう。

トラブルを防ぐ

トラブルを防ぐために、以下の点に注意してください。

・誰が連絡するかを明確にする。

・情報を一元化し、混乱を避ける。

家族や親戚が危篤状態の場合、忌引き休暇は認められるのか

忌引き休暇の基本

忌引き休暇は、会社の規定に基づいて取得可能です。ただし、危篤状態ではなく、臨終後に適用されるケースが多いです。

対応方法

・会社の人事担当者に早めに相談し、上司にも状況を説明した上で、有給や早退を含む形でできる限り時間を確保する

・必要に応じて、医師の診断書を提出。

もし亡くなった場合の対応

患者が亡くなった場合、感情が揺れる中でも冷静に対応し、必要な手続きを進めることが求められます。以下に、臨終後から1週間で行うべき具体的なステップをまとめました。

【臨終直後】初動で行うべきこと

1.医師による死亡確認と診断書の受領

・医師が死亡を確認し、死亡診断書を発行します。

・診断書は、死亡届の提出や火葬許可証の取得に必須です。

*一般的に葬儀社が代行して行います

2.葬儀会社への連絡

・遺体搬送の手配を行い、葬儀日程や内容を相談します。

・葬儀の形式(宗教、規模、場所)について早めに決定します。

3.親族や関係者への通知

・家族、親族、親しい友人に死亡を知らせます。

・葬儀の日程・場所が決まっている場合は、併せて案内します。

【臨終後1週間以内】法的手続きと準備

1.死亡届の提出(臨終後7日以内)

・死亡診断書を持参し、市区町村役場に提出します。

・同時に火葬許可証を取得し、葬儀会社に渡します。

*一般的に葬儀社が代行して行います

2.葬儀・火葬の実施(臨終後3~7日以内)

・葬儀会社との調整のもと、宗教や地域の慣習に合わせて葬儀を行います。

・火葬後は遺骨を受け取り、納骨や追悼の準備を進めます。

流れをスムーズにするためのポイント

・親族間で役割分担を行う

例えば、死亡届の提出を担当する人、葬儀会社との打ち合わせを行う人、親族・友人への連絡を担当する人など、分担することで効率的に進められます。

・緊急度の高い手続きから進める

医師の診断書受領や葬儀会社への連絡は最優先で対応するようにします。

葬儀の準備を進める際の注意点

葬儀は短い期間で多くの準備を行わなければならず、精神的にも負担が大きいプロセスです。ここでは、葬儀を円滑に進めるための具体的な注意点を解説します。

1. 故人の意思を確認

葬儀の形式や内容を決める際には、まず故人の意思を尊重することが重要です。以下を確認しましょう。

・生前契約の有無:故人が葬儀会社と事前に契約を結んでいる場合があります。その契約内容に従うことでスムーズに準備を進められます。

・互助会の会員確認:互助会に加入している場合、葬儀費用の割引や特典を受けられることがあります。

・遺言やエンディングノートの確認:希望する葬儀形式や宗教的儀式が記載されている場合は、その内容を尊重して準備を進めます。

2. 早めに葬儀会社を選ぶ

葬儀会社は、遺体の搬送、葬儀式の進行、火葬手続きなど多くの業務を代行します。

選ぶ際のポイント

・事前相談が可能な場合は、費用やプランの詳細を確認する。

・見積もりを比較し、希望の予算に合った会社を選定。

3. 宗教や地域の慣習を確認

・宗教ごとに異なる葬儀の形式(仏式、神式、キリスト教式など)に従って準備を進めます。

・地域の慣習として必要な儀式(例:通夜の形式や供物の用意)を事前に把握する。

4. 親族間で役割を分担

葬儀準備には多くのタスクがあります。一人で抱え込むのではなく、親族間で役割を分担することで効率的に進めることができます。

主な役割例

・葬儀会社との連絡や手配を担当する人。

・親族や友人への案内を担当する人。

・式当日の受付や会場内の案内を行う人。

5. 予算を把握し優先順位を決める

・葬儀の費用は平均して50万~150万円程度かかると言われています。

・費用項目を明確にし、優先順位を決めることで無駄な出費を抑えられます。

主な項目:祭壇、式場使用料、火葬料、飲食費など。

6. 葬儀後の手続きも視野に入れる

葬儀後に必要な手続き

・遺品整理や相続に関する準備

・お礼状や香典返しの手配

7. トラブルを防ぐための工夫

・葬儀内容や費用について親族間で十分に話し合い、同意を得る。

・葬儀会社との契約内容を細かく確認し、不明点は必ず質問する。

突然危篤の連絡を受けた際にとるべき行動

危篤の連絡を受けたら、速やかに対応を開始します。動揺してしまうのは当然のことですが、冷静さを保つことで患者や家族にとって最善の対応が可能となります。

1.冷静に病院の場所や患者の状態を確認

・連絡を受けた際、まず病院の名前、住所、病室番号を確認します。

・患者の容態が急変している場合、到着までに間に合う可能性を確認します。

2.必要な荷物を持って病院へ向かう

・長時間の滞在を想定し、飲み物や軽食、携帯充電器も準備すると安心です。

3.到着後、医師から患者の状態を聞く

・医師や看護師から、患者の現在の状態や治療方針について説明を受けます。

・必要であれば、延命治療や緩和ケアについて家族間で話し合う時間を確保します。

まとめ

危篤という状況に直面した際には、家族が冷静に対応し、患者との時間を大切にすることが何より重要です。また、事前に準備と知識を持つことで、不安を軽減し最善の対応が可能となります。この記事がその一助となれば幸いです。

関連記事

この記事を共有