共同墓地の費用は安い?後悔しない選び方と注意点

公開日: 更新日:

「お墓は高い」と思い込んでいませんか?

お墓と聞くと「高額な買い物」というイメージを持つ方は少なくありません。実際、従来の一般墓の建設には数十万円から数百万円の費用がかかり、さらに毎年の管理費用も発生することが多く、経済的な負担が大きいのが現実です。

しかし近年、費用を抑えつつも一定の安心感が得られる選択肢として「共同墓地」が注目されています。特に、高齢の親の終活をサポートする30〜50代の男女にとって、コストを抑えながらも遺族が納得できる供養の形を模索する中で、共同墓地の存在が一つの有力な選択肢となっています。

とはいえ、「費用が安い」というだけで選んでしまうと、後々後悔につながる可能性もあります。共同墓地は、その性質上、他の墓形態とは異なる特徴があり、選び方や運営方式、供養内容をしっかりと理解しておくことが重要です。

この記事では、共同墓地の費用相場や安くなる理由、他のお墓との違い、注意点、そして後悔しない選び方のポイントまで、丁寧に解説していきます。供養に詳しくない方でも理解しやすいように、用語の解説も交えながらご紹介します。

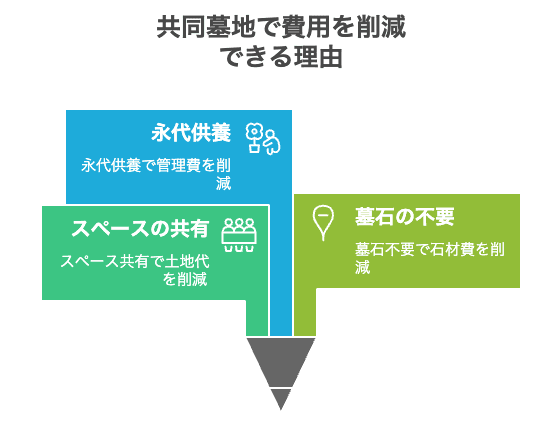

共同墓地の費用相場はどれくらい?安くなる3つの理由

共同墓地は、複数人の遺骨を同じ墓所に合葬する形態であるため、個人ごとのスペースを確保する必要がなく、その分費用を抑えることができます。一般的な費用相場としては、5万円〜30万円程度とされており、これは一般墓の1/5以下になるケースも珍しくありません。

費用が安くなる主な理由は次の3つです。

スペースを共有するため土地代が安い

共同墓地では、多くの人の遺骨を一つの納骨室や埋葬施設に収めます。個別に区画を用意する必要がないため、土地の使用面積が非常に小さく済みます。土地の使用料は墓地費用の中で大きな割合を占めるため、この部分が削減されることで全体の費用が大きく下がります。

墓石が不要、または簡易なため石材費が削減される

一般墓では、個別の墓石を建てることが通例であり、これには石材選びや加工費、設置費が含まれ、少なくとも50万円以上かかることが多いです。一方、共同墓地では、墓石を設置しないか、プレート型の簡易な石碑のみで済ませることが多く、この分の費用が発生しません。

永代供養と一体化されており、管理費が不要または低額

多くの共同墓地では「永代供養墓」として運営されており、寺院や霊園の管理者が定期的に供養や清掃を行います。そのため、遺族による管理の手間がなく、年間管理費が不要であったり、一括納入で済む場合が多いのも特徴です。

これらの要素が組み合わさることで、共同墓地はコストパフォーマンスの高い選択肢として評価されつつあります。高額な支出を避けたいが、きちんとした供養をしたいというニーズに適しています。

【比較】共同墓地 vs 永代供養墓 vs 一般墓:費用・管理・供養形態の違い

共同墓地が注目されているとはいえ、「他の形式と何がどう違うのか?」という点は非常に重要です。ここでは、永代供養墓、一般墓と比較して、それぞれの違いを明確にしていきます。

比較項目 | 共同墓地 | 永代供養墓 | 一般墓 |

初期費用 | 5万円〜30万円 | 20万円〜80万円 | 100万円〜300万円以上 |

墓石の設置 | 原則なし | 簡易的なプレート型が主流 | 自由にデザイン可 |

埋葬形式 | 合祀(他者と合同) | 合祀または個別納骨が選択可 | 個別納骨 |

年間管理費 | ほぼ不要(込みが多い) | なしまたは一括前納が多い | 年間5,000円〜1万円前後 |

継承の必要性 | 不要 | 不要 | 必要(代々の継承が前提) |

供養形式 | 合同供養 | 合同供養または個別供養 | 遺族による自由な供養可 |

参拝の自由度 | 低め(施設による) | 一般的な霊園では可能 | 高い |

遺骨の取り出し可否 | 原則不可 | 一部不可 | 可能 |

このように、共同墓地は「安さ」と「管理不要」を重視する方向け、永代供養墓は「ある程度の個別性と安心感」を求める方向け、一般墓は「伝統的な家墓を継承する価値観」を重視する方向けといった住み分けが見られます。

費用面だけではなく、供養の形や家族構成、宗教的な価値観も考慮して選ぶことが大切です。どの選択肢が自分たちの家族に合っているか、比較表を参考にしながらじっくり検討してみてください。

「安さ」だけで選んで大丈夫?共同墓地のデメリットと注意点

共同墓地は確かに費用面では魅力的な選択肢ですが、「安さ」だけで選ぶことにはリスクも伴います。ここでは、実際に選ぶ前に知っておきたい共同墓地のデメリットと注意点について詳しく解説します。

供養の方法が限定される場合が多い

共同墓地は、多くの場合、合祀(ごうし)という形式が取られます。これは、複数の遺骨をひとつの墓所にまとめて埋葬する方法で、個別に遺骨を安置することができません。合祀されると、後から遺骨を取り出すことができないケースが大半であり、「将来的に別の場所に移したい」「家族と同じ墓に移すことを考えていた」といった意向があっても対応ができなくなってしまいます。

合祀に対する抵抗感を持つ人も少なくありません。特に、遺族が「せめて骨壺だけでも個別に管理したい」と考えている場合には、大きな誤解や後悔を生む原因になります。事前に埋葬方法を確認し、家族全体の合意を得ておくことが重要です。

個別での参拝や手を合わせる場所が分かりにくい

共同墓地は、墓石を設置しないか、プレートに名前を記すのみといった形式が一般的です。そのため、故人のために手を合わせたいときに「どこに祈ればよいのか分からない」という状況が起きがちです。個別の墓所がないため、故人の存在を身近に感じたいという気持ちには応えにくい供養方法ともいえます。

また、定期的に訪れて供養したいと思っても、参拝が自由にできない施設もあります。中には予約制や管理時間が限定されている共同墓地もあり、家族のライフスタイルと合わない可能性もあるため、見学時に参拝方法やアクセス性を確認しておくと安心です。

家族全員が納得していないとトラブルになる可能性がある

費用を抑えたいという主導者の意向が強くても、他の家族が伝統的なお墓への執着を持っていると、のちのちトラブルになるケースもあります。「親族から文句を言われた」「兄弟間で意見が食い違った」といった例は珍しくありません。

特に、故人が生前に希望を明示していなかった場合、「こんな形で供養していいのだろうか」と罪悪感を感じてしまうこともあります。共同墓地の利用を検討する場合は、家族全員で話し合い、全員が納得したうえで進めることが最も重要です。

運営者の信頼性と管理体制の確認が不可欠

共同墓地の中には、宗教法人や自治体がしっかりと管理しているものもあれば、民間業者が短期間だけ運営しているケースもあります。後者の場合、数年後に運営が打ち切られたり、管理がずさんだったりといった問題が発生することもあり得ます。

契約時には「何年間管理されるのか」「供養はどのように行われるのか」「万が一施設が閉鎖された場合の対応はどうなるのか」など、運営者の体制や契約内容について細かく確認しておく必要があります。書面による契約内容の明示や、事前相談での説明の有無も、信頼性の判断材料になります。

後悔しない共同墓地の選び方:4つのチェックポイント

共同墓地を選ぶ際は、費用の安さだけに目を向けるのではなく、自分や家族が本当に納得できるかどうかを見極めることが大切です。以下に、共同墓地選びで押さえておきたい重要なチェックポイントを4つ紹介します。

埋葬方法の確認:合祀か個別納骨かを明確にする

まず最初に確認すべきは、埋葬方法が「合祀」なのか「個別納骨」なのかという点です。前述の通り、合祀は遺骨を他者とともに埋葬するため、個別の管理や取り出しができません。一方、施設によっては一定期間だけ個別の骨壺で保管し、その後合祀に移すという形式を取っているところもあります。

このような違いは、施設の案内資料だけでは分かりにくいこともあるため、現地見学や事前相談を通じて、必ず埋葬の流れを確認しておきましょう。「◯年後に合祀します」といった情報は、契約内容にも明記されているべきです。

供養の有無と内容:故人への思いをどう形にするか

共同墓地には、供養が定期的に行われる施設もあれば、埋葬後の供養がほとんどない施設もあります。たとえば、毎月合同法要を開催してくれる寺院や、春秋のお彼岸に読経供養を行う霊園など、運営方針は様々です。

供養の有無は、遺族の心のケアにも大きく影響します。何らかの形で故人をしのびたいと思う方にとって、年1回でも読経や法要がある施設は安心材料となるでしょう。反対に「形式にこだわらず、静かに見送りたい」といったニーズには、無宗教型の共同墓地が適している場合もあります。

管理体制と運営者の信頼性:安心して任せられるかどうか

共同墓地の多くは、宗教法人や自治体、民間霊園などによって運営されています。宗教法人や自治体が運営している場合は、法的な安定性や供養継続の信頼性が高いとされています。一方、民間霊園でも実績や地域との関係性がしっかりしている業者であれば、十分に安心して任せることができます。

確認すべきポイントとしては、「何年に創設されたか」「これまでの納骨数や利用者数」「供養の実績」「管理体制(常駐スタッフの有無など)」などが挙げられます。長期にわたり供養が行われることが前提であるため、運営者の継続性は極めて重要です。

見学・事前相談:現地を見て自分の目で確かめる

インターネット上の情報やパンフレットだけでは伝わらないことがたくさんあります。実際に現地を訪れることで、環境の静けさ、清潔さ、スタッフの対応、アクセスのしやすさなど、感覚的に重要な判断材料を得ることができます。

特に「家族が通いやすい場所かどうか」「季節によって環境が大きく変化しないか」「公共交通機関からのアクセスはどうか」など、利用者の生活スタイルに合っているかも確認しましょう。可能であれば家族と一緒に見学し、その場で話し合うことをおすすめします。

このように、後悔しない共同墓地の選び方には、複数の視点が必要です。費用の安さに加えて、供養の継続性、安心できる管理体制、家族全体の合意など、長期的な視点から最適な選択をすることが求められます。

まとめ:費用だけでなく「納得できるか」が鍵

共同墓地は、近年注目されている選択肢のひとつであり、特に経済的な事情を抱える家庭や、シンプルな供養を望む人にとっては非常に有効な選択肢です。費用相場が5万〜30万円とリーズナブルであるうえ、年間管理費が不要、または込みになっていることも多く、ランニングコストを心配する必要がほとんどありません。

しかし、共同墓地は「安いから選ぶ」だけで済ませてしまうと、あとで取り返しのつかない後悔につながる恐れがあります。特に、供養の方法や埋葬形式、家族の意向、宗教観などはお金では測れない重要な要素です。

実際のところ、共同墓地が適しているのは、以下のような方々です。

- 高額な墓石や維持費に負担を感じている

- 子どもや孫に墓の管理を継がせたくない

- 宗教色を抑えたシンプルな供養を望んでいる

- 合祀や合同供養に抵抗がない

- 遺族全員が納得し、供養の方針が一致している

一方で、次のようなケースでは、共同墓地以外の選択肢(永代供養墓や一般墓など)を検討したほうがよいでしょう。

- 故人や遺族が個別の墓所や墓石を強く希望している

- 後から遺骨を取り出す可能性がある

- 伝統的な墓参りのスタイルを維持したい

- 家族間で供養に対する価値観に温度差がある

供養の選択は、家族にとって大切な「心の拠り所」をつくることでもあります。そのため、費用や合理性だけでなく、「この形で本当に良かったのか」と納得できる選択をすることが、最終的な満足感につながります。

共同墓地を検討する際は、ぜひ本記事で紹介した費用比較、デメリット、選び方のポイントを踏まえて、情報収集と話し合いを重ねてみてください。

納得できる供養の形が見つかれば、それは故人に対する最大の敬意であり、家族にとっての大きな安心となるはずです。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)