近年、高齢化社会や核家族化が進む中で、葬儀や死後の手続き、財産管理の方法を自分で決めておきたいという声が増えています。こうしたニーズに応える形で普及しているのが、生前契約という仕組みです。人生の終わりをどのように迎えたいか──その問いに正面から向き合うことが「生前契約」の第一歩です。

本記事では、生前契約の基本的な仕組み、メリット・デメリット、さらに契約を結ぶ際の具体的な手順や注意点について詳しく解説します。また、利用シーンごとに適した活用法もご紹介し、あなたの終活に役立つ情報をお届けします。

生前契約とは

生前契約とは、死後の手続きや老後の生活に関わる準備を、まだ健康で判断能力があるうちに自ら計画し、第三者と契約を結んでおく制度のことを指します。これには、葬儀の内容や遺品整理の方法、永代供養の契約といった死後の事務に関する内容だけでなく、認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理や生活支援に関する契約も含まれます。

この契約を結ぶことで、自分が望む形での老後と死後の対応が可能となり、家族や親しい人々にかかる負担を軽減することができます。生前契約は、特におひとりさまや遠方に住む親族がいる場合に有効な選択肢となるでしょう。また、孤独死や遺族間のトラブルといった問題を防ぐためにも、多くの方が検討を始めています。

生前契約を始める理由とその背景

生前契約が必要とされる背景には、現代社会特有の事情があります。まず、核家族化や単身世帯の増加により、老後や死後の手続きを任せられる家族がいないケースが増えています。また、身近な家族がいたとしても、遺産相続や葬儀の形式をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。こうした問題を避けるために、自分の希望を具体的に決めておくことが求められます。

さらに、「孤独死」や「無縁仏」といった言葉が取り沙汰される中で、自分の最期を周囲に迷惑をかけずに迎えたいという考え方も広がっています。生前契約を通じて、自分らしい最期を迎える準備を整えられる点が、多くの人々に支持されています。

「終活」の一環として注目される生前契約

「終活」という言葉が広く知られるようになったのは2010年代のことですが、その中でも生前契約は具体的な行動として位置づけられます。終活とは、人生の終わりを見据えて身の回りの整理や準備を進める活動を指します。具体的には、遺言の作成やエンディングノートの記入、不要な物品の整理などが挙げられますが、生前契約はこれらと密接に関連しています。

たとえば、エンディングノートに葬儀の希望を書いておくだけでは不十分な場合があります。生前契約を結ぶことで、希望した内容が確実に実行される仕組みを整えられるのです。終活の一環として生前契約を結ぶことで、より具体的かつ実現性の高い計画を立てることができます。

生前契約のメリット・デメリット

生前契約には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも伴います。

メリット

自分の意思を反映できる

生前契約を結ぶことで、死後の手続きや葬儀の内容を自分の希望通りに進めることができます。特に、「お葬式はシンプルに」「海洋散骨を希望」といった具体的な要望がある場合に有効です。

家族の負担を軽減する

遺族が葬儀の内容や遺品整理で悩む必要がなくなり、スムーズに進めることが可能です。また、契約内容が明確であるため、遺族間の意見の相違によるトラブルも防げます。

費用を事前に把握できる

契約時に費用が明確になるため、遺族が突然の出費に困ることがありません。また、契約内容を調整することで費用の最適化が可能です。

家族や遺族にとって、生前契約があることは非常に大きな支えとなります。たとえば、葬儀をどの形式で行うべきか、遺品をどのように整理すべきかといった問題に直面したとき、生前契約の内容が明確であればスムーズに対応することができます。これにより、精神的な負担だけでなく、時間的・経済的な負担も軽減されます。

また、遺族間で意見が割れるリスクも減少します。「故人の意思を尊重する」という明確な基準があるため、トラブル防止に役立ちます。生前契約は、家族にとっても「最後のプレゼント」となる存在です。

デメリット

費用がかかる

契約にかかる初期費用や管理費用が発生するため、家計に負担を感じる方もいます。特に複数のサービスを組み合わせた場合、総額が高額になることがあります。

契約内容の柔軟性に限りがある

契約後に内容を変更したい場合、追加の手続きや費用が必要になる場合があります。

事業者選びが難しい

信頼できる事業者を見極めることが重要ですが、不透明な契約内容や前受金の管理方法が不十分なケースもあるため、慎重な検討が必要です。

生前契約は非常に便利な仕組みですが、いくつかの注意点があります。まず、契約内容が実際に履行されるかどうかを確認することが重要です。信頼性の低い事業者と契約した場合、前受金が適切に管理されないケースや、倒産によってサービスが提供されない事態も考えられます。

さらに、契約内容が複雑な場合、契約者自身が十分に理解していないこともあります。そのため、契約を結ぶ際には事前に十分な説明を受けること、また信頼できる第三者(弁護士や行政書士)に相談することをおすすめします。

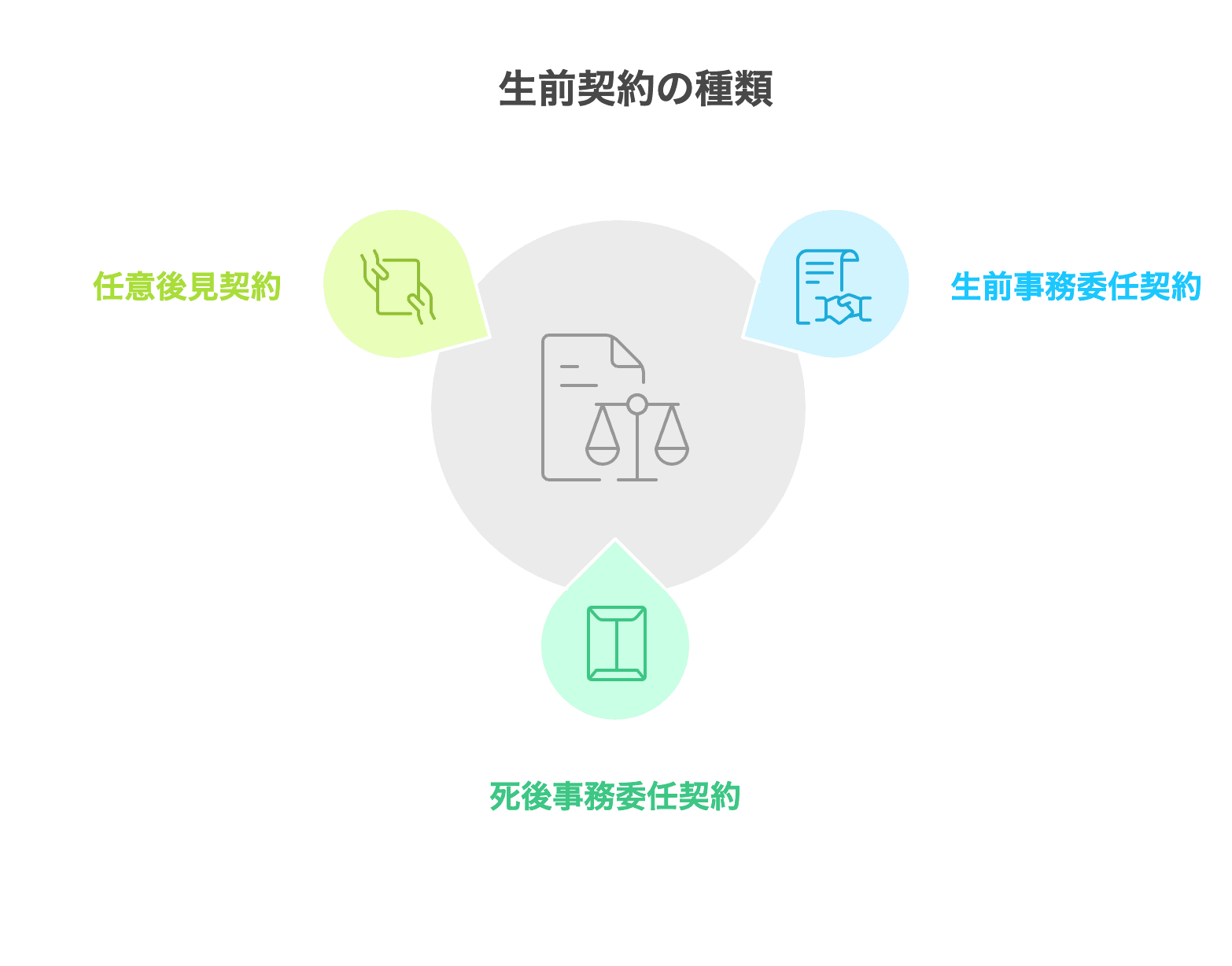

生前契約の種類

生前契約には、大きく分けて「生前事務委任契約」「死後事務委任契約」「任意後見契約」という3種類があります。これらの契約を組み合わせることで、老後から死後までの一貫したサポートを得ることができます。それぞれの特徴を理解し、自分に合った契約内容を選ぶことが重要です。

生前事務委任契約

自分の判断能力が低下した場合に、財産の管理や生活支援を委託する契約です。たとえば、認知症になった場合に、銀行口座の管理や介護施設の支払いなどを第三者に任せられる仕組みです。任意後見契約と併用されることが多いです。

死後事務委任契約

自分が亡くなった後に必要となる手続きを第三者に依頼する契約です。葬儀の手配、遺品整理、役所への死亡届の提出などが含まれます。遺族に代わって事務手続きを進めてもらえるため、家族の負担を大幅に軽減できます。

任意後見契約

判断能力があるうちに、将来的に自分の財産や生活の管理を託す人を指定しておく契約です。この契約は、公正証書を通じて結ぶ必要があり、信頼できる親族や弁護士、行政書士を選ぶのが一般的です。

主な活用例

・認知症などで自分の意思を明確に示せなくなった場合、代わりに財産管理や介護施設の契約を行ってもらう。

・日常生活の支援(支払いの代行や福祉サービスの利用手続き)を依頼する。

任意後見契約を結ぶことで、将来の不安を軽減し、安心して老後を迎えることができます。

生前事務委任契約と任意後見契約の違い

生前事務委任契約と任意後見契約は似ていますが、契約が発効するタイミングと目的が違います。

生前事務委任契約は、身体機能の低下により日常生活の手続き(例:銀行や役所での手続き)が困難になることに備え、支援を委任する契約です。

一方、任意後見契約は、認知症などで判断能力を失った場合に備え、財産を保護するための契約です。

生前事務委任契約は、主に身体の衰えに対応するための日常生活の支援が目的であり、任意後見契約は判断能力を欠いた状態での財産保護を目的としています。

(参照 https://www.souzoku-jp.net/category1/entry6.html )

生前契約と遺言書の関係性

生前契約と遺言書は、どちらも自分の意思を反映させるための手段ですが、目的や内容が異なります。

生前契約

生前契約は、葬儀や遺品整理、老後の生活支援に関する具体的な内容を事前に決めておくものです。遺言書では対応できない範囲を補完する形で活用されます。

遺言書

遺言書は、主に財産相続や遺産分割の方法を記したものです。法的効力があり、相続人間のトラブルを防ぐ役割を果たします。

遺言書と生前契約を組み合わせることで、相続と老後・死後の準備を包括的に整えることが可能になります。

生前契約の手順

生前契約を進める際には、以下のステップを踏むことが一般的です。

1. 自分の希望を明確にする

まず、どのような葬儀を希望するのか、どのような支援が必要かを考えます。例えば、「家族葬」「永代供養」「遺品整理の代行」など、具体的な希望を書き出してみましょう。

2. 情報を収集する

契約を提供する事業者(信託銀行、NPO法人、自治体など)について情報を集めます。料金やサービス内容を比較検討し、自分に合った契約先を見つけましょう。

3. 信頼できる事業者を選ぶ

契約を結ぶ前に、事業者の評判や実績を確認します。必要であれば、第三者機関(行政書士や弁護士)に相談するのもおすすめです。

4. 契約内容を確認し、契約を結ぶ

契約内容を細かく確認し、不明点を事業者に相談します。内容に納得できたら、公正証書を作成して契約を結びます。

5. 定期的に内容を見直す

契約内容は、一度結んだら終わりではありません。家族構成や希望が変わった場合には、契約内容を見直す必要があります。

信頼できる事業者の選び方と注意点

生前契約を結ぶ際に、信頼できる契約先を選ぶことが成功のカギとなります。事業者選びで注意すべきポイントを以下に挙げます。

事業者の信頼性をチェック

・口コミや評判を確認する

・長期間の運営実績があるか確認する

・倒産リスクに備えた保証制度があるかを確認

契約内容を事前に確認

・契約内容が具体的かどうか

・追加費用や手数料の有無

・契約履行が確実か

第三者の助言を受ける

弁護士や行政書士に相談することで、契約の透明性や妥当性を確認できます。また、不安がある場合は家族にも相談しておくとよいでしょう。

公正証書の活用

生前契約を確実に実行するためには、公正証書を活用して契約内容を文書化することが推奨されます。公正証書とは、公証役場で公証人が作成し、法的効力が認められた正式な書類のことです。この手続きを行うことで、トラブルを回避し、契約内容が確実に履行される可能性が高まります。

公正証書作成には費用がかかりますが、内容や契約金額に応じて異なります。一般的な目安としては、1~5万円程度です。

生前契約の解約・見直し

生前契約は、契約後に解約や見直しが可能な場合があります。人生の状況や希望は変わるものですので、柔軟な対応ができる契約を選ぶことが重要です。

解約・見直しの手順

契約書を確認

解約条件や手続きについて契約書に明記されている場合があります。必ず内容を確認しましょう。

契約先に連絡

解約を希望する場合は、契約先に相談し、手続きの詳細を確認します。契約先が倒産している場合は、専門家に相談する必要があります。

新たな契約を検討

現在の契約を見直し、必要であれば新しい契約を結び直すことも検討しましょう。

注意点

一部の契約では、解約時に違約金や手数料が発生する場合があります。契約時に解約条件について明確に確認しておくことが重要です。

生前契約の費用

生前契約にかかる費用は、契約内容や依頼先によって異なります。一般的な相場は以下の通りです。

生前事務委任契約

10万円~30万円

死後事務委任契約

10万円~50万円

任意後見契約

20万円~50万円

これに加え、月額の管理費やサポート費用が発生する場合もあります。費用を見積もる際には、契約内容と追加費用の有無を事前に確認することが大切です。

事業者ごとの傾向

信託型(大手金融機関や信託銀行)

大手金融機関が提供する生前契約サービスは、費用が高めですが、サービス内容が充実している点が特徴です。特に、資産運用を伴う契約を希望する場合に適しています。

NPO法人

NPO法人が提供するサービスは比較的安価で、地域に根差したきめ細やかな対応が期待できます。ただし、規模が小さい場合、倒産リスクなども考慮する必要があります。

自治体

自治体が提供するサービスは、費用負担が少なく、低所得者向けの支援制度が充実しています。一方で、提供されるサービス内容が限定的である場合もあります。

費用を抑えるコツ

費用を抑えながら生前契約を結ぶためには、以下のポイントに気をつけましょう。

早期契約割引

生前契約を早めに結ぶことで、割引が適用される場合があります。

セット割引

複数の契約をまとめて行うと、全体の費用を抑えられることがあります。たとえば、葬儀・お墓・死後事務をセットで契約すると、割引が適用されるサービスを提供している事業者があります。

比較検討

複数の事業者のサービス内容や価格を比較検討することも重要です。

必要な保障の見直し

必要な保障を見直し、過剰な保障を減らすことで費用を抑えられます。

返金保証制度の確認

一部の生前契約サービスでは、契約者が他の機関で葬儀を行った場合に返金保証制度が適用されるケースがあります。このような制度の有無を確認することも重要です。

生前契約の活用法:シチュエーション別

おひとりさま

おひとりさま(独身者や子どもがいない方、遠方に親族が住んでいる方)にとって、生前契約は安心して老後を過ごすための重要な手段です。おひとりさまの場合、自分が亡くなった後の手続きや葬儀の準備を担う人がいないことが多いため、あらかじめ以下のような契約を結んでおくことが不可欠です。

死後事務委任契約

葬儀の手配や役所への死亡届提出など、死後の手続き全般を依頼します。

遺品整理契約

大切なものを遺品として残し、それ以外は専門業者に処分を依頼する契約を結ぶことで、スムーズに整理が進みます。

永代供養契約

後継者がいない場合、寺院や供養施設に墓の管理を一任できるため、安心して供養を任せられます。

メリット

・自分が希望する形での最期を迎えられる

・孤独死や無縁仏になるリスクを減らせる

・事務手続きや葬儀に関する悩みがなくなる

契約時には、信頼できる事業者を選び、契約内容を細かく確認することが重要です。また、おひとりさま向けの支援を行うNPO法人や自治体のサポートを利用するのも有効な選択肢です。

高齢者

高齢者にとって、生前契約は老後の不安を解消するための鍵となります。加齢に伴い判断能力が低下する可能性を考慮し、早めに準備を進めることで、安心した老後を過ごすことができます。

メリット

財産管理の支援

高齢になると、自分で資産管理を行うことが難しくなる場合があります。生前事務委任契約や任意後見契約を結ぶことで、信頼できる第三者に管理を任せることができます。

死後の手続きを簡略化

家族がいない場合でも、死後事務委任契約を結ぶことで、死亡届や相続関連の手続きがスムーズに行われます。

医療や介護に関する意思表示

生前契約では、延命治療の希望や介護施設の選択についても契約内容に盛り込むことができます。

早めの準備が、人生の後半を安心して過ごすための大きな一歩となります。

葬儀

葬儀の事前契約とは、自分が亡くなった後に行われる葬儀の内容や費用を、元気なうちに決めておく契約のことを指します。この仕組みが注目されている背景には、以下のような社会の変化や価値観の多様化があります。

核家族化と単身世帯の増加

現代では、親族が遠方に住んでいるケースや独居世帯が増えています。こうした状況下で葬儀を遺族に任せるのは難しく、事前契約の重要性が高まっています。

葬儀の簡素化や多様化

最近では、「家族葬」や「直葬(通夜なしで火葬のみ)」など、従来の葬儀とは異なる形式が増えています。事前に契約を結ぶことで、自分が希望する形式を確実に実現できます。

費用の透明化

葬儀の費用は非常に幅が広く、不透明な部分も多いと言われます。事前契約を通じて見積もりを立てることで、費用面の不安を解消できます。

永代供養や樹葬

墓の管理が難しい現代では、永代供養や樹葬といった新しい供養の形態が注目されています。これらを生前契約に組み込むことで、より自分らしい最期を迎えることが可能です。また、費用や手続きも事前に確認できるため、安心感が得られます。

永代供養

永代供養とは、個人や家族に代わって寺院や供養施設が永続的に墓の管理や供養を行う仕組みです。親族が遠方に住んでいる場合や後継者がいない場合でも、安心して供養を任せられます。

樹葬

樹葬は、墓地ではなく自然の中に遺骨を埋葬し、その上に木を植える供養方法です。環境負荷が少なく、「自然に還る」という考え方から支持されています。

ペット

ペットを飼っている方にとって、自分が亡くなった後にペットがどのように扱われるかは非常に大きな心配事です。ペットのために以下のような生前契約を活用することで、この不安を解消できます。

飼育の引き継ぎ

自分が亡くなった後にペットの飼育を誰に任せるのかを契約で決めます。具体的な内容としては、飼育者への連絡方法や必要な費用の引き渡しが含まれます。

飼育費用の確保

信託制度を利用し、ペットの生涯にかかる費用を事前に積み立てておくことができます。

緊急時対応

飼い主が突然亡くなった場合、ペットが適切なケアを受けられるよう、事前に動物病院や信頼できる保護団体と連携する仕組みを作ることができます。

メリット

・ペットの生活が保障され、飼い主としての責任を果たせる。

・ペットが不適切な環境に置かれるリスクを防げる。

・飼育者とペット双方にとって安心感を得られる。

ペットのための生前契約は、ペットを家族の一員と考える方々にとって、欠かせない取り組みの一つです。

生前契約のトラブルと解決策

生前契約は、正しく利用すれば非常に有益な制度ですが、契約内容や事業者に関するトラブルが発生する場合があります。以下に、よくあるトラブル事例とその解決策を紹介します。

トラブル1:契約内容が不明確

「契約書に具体的な内容が記載されておらず、事業者に問い合わせても曖昧な回答しか得られない」というケースが発生することがあります。

解決策

・契約書に明確な内容を記載することを要求する。

・公正証書を活用し、内容に法的効力を持たせる。

・契約内容を第三者(弁護士や行政書士)に確認してもらう。

トラブル2:事業者の倒産やサービス停止

契約先の事業者が倒産してしまい、サービスが提供されなくなることがあります。

解決策

・信頼性の高い事業者を選ぶ(運営歴や評判を調査)。

・倒産時の補償制度や前受金の管理体制を確認する。

・リスク分散のために複数の事業者と契約することを検討する。

トラブル3:費用の追加請求

「契約時に聞いていなかった追加費用を請求された」というケースも少なくありません。

解決策

・契約前に見積書を必ず確認し、追加費用の有無を確認する。

・契約書に費用の上限を明記してもらう。

前受金の管理

生前契約では、葬儀や永代供養のための費用を事前に支払う「前受金」の取り扱いが重要です。この管理方法が不十分だと、万が一の事業者倒産時に契約者が損失を被る可能性があります。

確認すべきポイント

分別管理の有無

前受金が事業者の運営資金と区別されて管理されているか確認します。分別管理が行われていない場合、倒産時に費用が返金されないリスクがあります。

預託制度の利用

一部の事業者は、契約者から預かった前受金を第三者機関(信託銀行など)に預託しています。これにより、事業者が倒産しても前受金が保全される仕組みが確保されます。

公正証書の利用

前受金の支払い内容を公正証書に記載することで、法的効力を持たせ、契約内容の履行を確実にします。

終活と生前契約

終活とは、人生の終わりを見据え、老後や死後に向けた準備を整える活動のことを指します。終活の中で生前契約が果たす役割は非常に大きく、特に以下の点で重要です。

老後の生活に関する安心感

生前契約を通じて、自分の財産管理や生活支援を第三者に任せる仕組みを整えることで、老後の安心を確保できます。判断能力が低下した場合でも、信頼できる人に任せられる体制を築くことが可能です。

死後の手続きにおける負担軽減

葬儀や遺品整理、相続手続きなど、死後に必要な事務作業を生前契約で手配することで、遺族や親族の負担を軽減できます。これにより、遺族が精神的にも経済的にも余裕を持てるようになります。

自分らしい最期を迎えるための手段

「家族に迷惑をかけたくない」「シンプルな葬儀を希望」「自然葬にしたい」など、自分の希望を具体的に反映させることができる点も、生前契約の大きな魅力です。

終活の一環として生前契約を取り入れることで、人生の最終章を自分らしく、そして周囲との良好な関係を保ちながら迎える準備が整います。

生前契約を通じた「自分らしい終活」のすすめ

「自分らしい終活」とは、人生の最終章を自分の意思で設計し、心穏やかに迎えるための準備を進めることです。生前契約を通じて「自分らしい終活」を実現するには、以下のポイントを押さえましょう。

希望を具体的にする

「どんな葬儀をしたいのか」「どのように遺品を整理してほしいのか」を詳細に決めておきます。また、延命治療の希望や遺産分配についても具体的に考えます。

家族とのコミュニケーションを取る

自分の希望を家族や親しい人に伝えることで、意思が尊重される可能性が高まります。また、家族の意見を聞くことで、双方にとって納得のいく終活を進められます。

信頼できる事業者を選ぶ

生前契約を依頼する事業者は、運営実績や評判を確認し、信頼性が高いところを選びましょう。地域のNPO法人や自治体のサポートも活用できます。

柔軟な計画を立てる

人生の状況は変わるものです。契約内容を定期的に見直し、必要に応じて修正することで、より安心して最期を迎える準備が整います。

生前契約は、単なる契約手続きではなく、「自分らしい生き方」を最後まで全うするための重要なステップです。

まとめ

生前契約は、単なる手続きではなく、人生の最終章を自分らしくデザインするための大切なステップです。老後や死後に関する不安を軽減し、自分の希望を確実に実現するための手段として、多くの方々が取り入れています。

この記事で紹介した内容を参考に、ぜひご自身の状況に合わせた最適な生前契約を見つけてください。そして、生前契約を通じて、安心で充実した人生を送る準備を進めてみてはいかがでしょうか。

この記事を共有