少子高齢化や核家族化が進む現代、従来型の「家族墓」を維持することが難しいという声が増えています。こうした背景の中、注目されているのが「合祀墓(ごうしぼ)」です。合祀墓は費用が安く、維持管理の負担も軽いため、多くの人々が選択する新しい供養方法となっています。本記事では、合祀墓にかかる費用やその仕組み、選び方のポイントを徹底的に解説し、どのような人に適しているかを具体的にご紹介します。お墓選びの参考にしていただければ幸いです。

合祀墓の基本知識

合祀墓の定義

合祀墓とは、複数の故人の遺骨を一つの墓に埋葬する供養の形態を指します。個別の墓石や墓地が必要ないため、費用が比較的安価であることが特徴です。一般的に、寺院や霊園の一角に設置されることが多く、遺骨は骨壺から取り出され、他の遺骨とともに一緒に埋葬されます。「合祀」という言葉は「合=一緒に」「祀=祀る」ことを意味しており、複数の故人が共同で祀られる形式です。

一般のお墓との違い

一般的な家族墓や個人墓とは異なり、合祀墓には個別の区画がありません。そのため、遺骨を後から取り出すことはできず、一度埋葬すると永久的に他の遺骨と一緒に安置されます。また、墓石の設置や個別供養のためのスペースもない場合が多く、手厚い供養を求める方には不向きですが、管理費や維持費の負担がないことが大きな魅力です。

合祀墓が注目される背景

少子高齢化が進む中、お墓の継承者がいないという問題が増えています。また、従来型の家族墓を維持するための費用や労力が大きな負担となるケースも少なくありません。こうした社会的な背景から、費用が安く、維持管理の負担が軽減される合祀墓が注目されています。さらに、宗旨や宗派に関係なく利用できる合祀墓は、核家族化や個人主義が進む現代社会のニーズにも合致しているのです。

合祀墓にかかる費用の相場と内訳

合祀墓の費用相場は3万円~30万円

合祀墓にかかる費用は、一般的に3万円から30万円が相場です。この幅は、地域や施設の種類、さらには供養の内容によって変動します。公営の合祀墓では10万円以下で利用できる場合もありますが、寺院が運営する合祀墓や個別供養の期間が設定されているプランでは30万円程度かかることもあります。

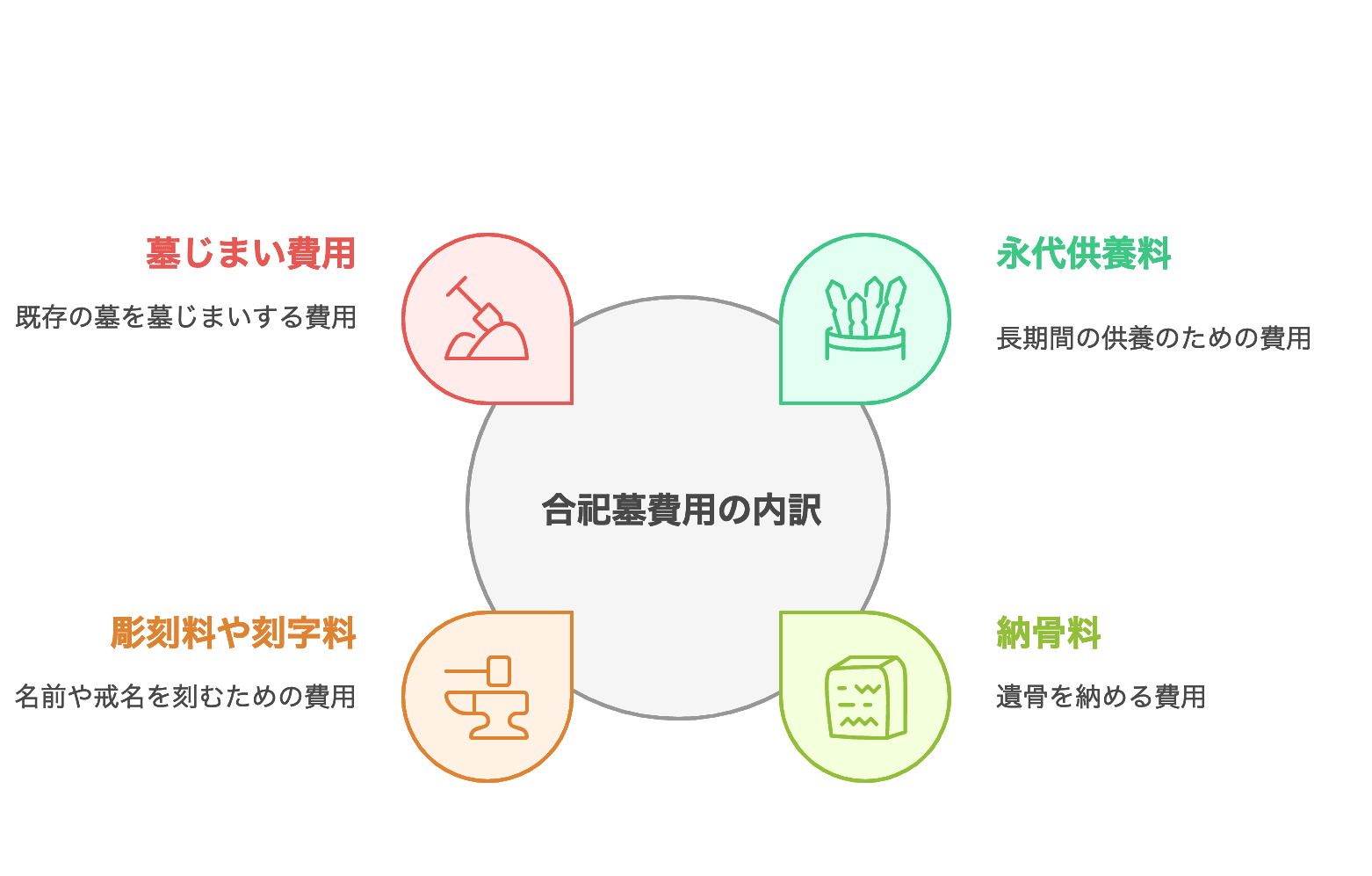

費用内訳の詳細

永代供養料

永代供養料は、施設が遺族に代わり長期間にわたって供養を行うための費用です。この費用は合祀墓の中でも最も大きな割合を占め、一般的には3万円~20万円程度です。施設によっては供養内容や頻度が異なるため、事前に確認することが大切です。

納骨料

遺骨を合祀墓に納める際にかかる費用です。この費用は施設や地域によって異なりますが、相場は3,000円~5万円程度です。公営の施設では比較的安価である一方、民間の霊園や寺院では多少高くなる傾向があります。

彫刻料や刻字料

遺骨を合祀墓に納骨した記録として、故人の名前や戒名を刻むための費用です。刻字の内容や文字数に応じて変動しますが、相場は1万円~5万円程度です。この費用は任意である場合が多く、刻字を希望しない場合は不要となることもあります。

墓じまいにかかる追加費用も考慮しよう

合祀墓を利用する前に、従来の家族墓を「墓じまい」する必要がある場合、その費用も考慮しなければなりません。墓じまいには、墓石の撤去費用や遺骨の取り出し費用がかかり、相場は10万円~50万円程度です。これに加えて、遺骨を移動する際の輸送費や、新たな納骨先の契約費用も発生する場合があります。

合祀墓の種類とそれぞれの費用

慰霊碑型合祀墓

慰霊碑型合祀墓は、大きな慰霊碑の下に複数の遺骨を埋葬する形式です。宗教的な要素が強い場合もあり、費用相場は5万円~15万円程度です。

樹木葬型合祀墓

自然葬の一種である樹木葬型合祀墓では、樹木や花を墓標代わりにする埋葬方法です。費用相場は10万円~30万円程度で、自然との共生を重視したい方に人気があります。

納骨堂型合祀墓

建物の中に納骨スペースを設けた納骨堂型は、天候に左右されずにお参りできることが特徴です。費用相場は10万円~20万円程度ですが、個別の納骨スペースを確保する場合はさらに高額になります。

個別集合型合祀墓

一定期間、個別の区画で遺骨を安置した後に合祀するプランです。個別供養期間があるため、費用は20万円~50万円程度と高めですが、個別の供養を希望する方に適しています。

合祀墓を選ぶ際に知っておきたい!費用を抑えるコツ

公営霊園を選ぶ

公営霊園の合祀墓は、費用が比較的安価です。自治体が運営しているため、透明性が高く、契約内容も明確です。経済的な負担を軽減したい方にはおすすめの選択肢です。

必要なサービスのみ選択

刻字や供養内容はオプションとして提供されることが多いため、必要なサービスのみを選ぶことで費用を抑えることが可能です。施設と相談しながら不要なオプションを省きましょう。

複数の施設を比較検討する

複数の霊園や寺院を見学し、費用や供養方法を比較することで、最適な合祀墓を見つけることができます。安さだけでなく、供養の質や立地条件も併せて確認しましょう。

合祀墓を選ぶ理由と適している方

継承者がいない方

お墓を継ぐ人がいない場合、合祀墓は最適な選択肢です。子供や親族に負担をかけず、霊園や寺院が供養を引き受けてくれるため、安心して利用できます。

費用を抑えたい方

費用が安く、一般的な墓地に比べて初期費用や管理費が抑えられることが、合祀墓の大きな魅力です。特に経済的な負担を軽減したい方に向いています。

墓じまいを検討している方

従来の家族墓を閉じる「墓じまい」を考えている方には、合祀墓が選ばれるケースが多いです。合祀墓への移行で、永代供養を任せることができます。

宗教や宗派にこだわりがない方

多くの合祀墓は宗旨や宗派を問わず利用可能です。特定の宗教にこだわらない方や、無宗教の方にも適しています。

合祀墓のメリット・デメリット

合祀墓のメリット

費用が安い

合祀墓は、個別のお墓を建てる必要がないため、費用を大幅に抑えられることが最大のメリットです。一般的なお墓では墓石代や土地代がかかりますが、合祀墓ではこれらの費用が不要です。さらに、年間管理費も発生しないことがほとんどで、経済的な負担を大きく軽減することができます。費用を節約したい方や、予算に制限がある方にとって、合祀墓は最適な選択肢と言えるでしょう。

管理負担が軽減される

従来の家族墓では、遺族が墓地の清掃や管理を行う必要がありますが、合祀墓ではその必要がありません。霊園や寺院が責任を持って管理や供養を行うため、遠方に住んでいる場合や高齢で管理が難しい場合でも安心です。こうした管理の負担が軽減される点は、特に子供や親族に負担をかけたくない方にとって大きな魅力です。

宗教や宗派を問わない

多くの合祀墓は、宗教や宗派を問わず誰でも利用できることが特徴です。無宗教の方や、特定の宗教に縛られたくない方にとって、合祀墓は柔軟な供養の選択肢となります。寺院が運営している場合でも、宗旨宗派にこだわらない形式で利用できることが多いです。

無縁仏になるリスクを回避できる

従来の家族墓の場合、継承者がいなくなると無縁仏となり、適切な供養を受けられなくなるリスクがあります。しかし、合祀墓は永代供養がセットになっているため、遺骨が無縁仏になる心配がありません。この点は、将来の負担や不安を軽減する重要なポイントです。

合祀墓のデメリット

一度合祀すると遺骨を取り出せない

合祀墓の大きなデメリットとして、一度埋葬した遺骨を取り出すことができない点があります。家族や親族が後から遺骨を別の場所に移したいと希望しても、それが叶わないことが一般的です。このため、合祀墓を選ぶ際には、家族間で十分に話し合い、慎重に決定することが求められます。

故人の存在が薄くなると感じることも

合祀墓では、複数の遺骨をまとめて埋葬するため、個別のお墓のように故人の存在を強く感じることが難しいと感じる方もいます。また、個別の墓石やプレートがない場合、具体的な「故人を偲ぶ場所」を失ったように感じることもあります。

家族や親族の理解が必要

合祀墓は比較的新しい供養方法であるため、家族や親族の中には抵抗感を持つ人もいるかもしれません。「他人と一緒に埋葬されること」や「遺骨が取り出せなくなること」に対して理解を得るのが難しい場合もあります。そのため、事前に家族とよく話し合い、同意を得ておくことが重要です。

合祀墓を選ぶ際の注意点とチェックポイント

契約内容の確認

合祀墓を契約する際は、納骨後の遺骨の取り扱いや供養の内容について、事前にしっかり確認することが重要です。契約書に記載されている内容をよく読み、不明点があれば施設に問い合わせましょう。

供養方法と頻度の確認

施設によって供養の方法や頻度が異なります。年に数回の供養を行う施設もあれば、特定の宗教儀式を取り入れる施設もあります。自分や家族の希望に合った供養が行われるかを確認することが大切です。

アクセスの利便性を重視する

合祀墓を選ぶ際には、霊園や寺院へのアクセスの良さも重要なポイントです。自宅や親族の住む場所から訪れやすい場所を選ぶことで、お参りがしやすくなり、故人を偲ぶ時間を持ちやすくなります。

施設の信頼性や口コミの確認

施設の運営実績や口コミを確認することも大切です。実績のある施設や信頼できる寺院が運営している場合、トラブルが少なく、安心して供養を任せられるでしょう。

合祀墓を利用する流れ

適切な霊園や寺院を探す

まずは、希望する供養内容や予算に合った霊園や寺院を探します。インターネットや口コミ、自治体の情報などを活用して情報収集を行いましょう。

契約前の見学や相談

気になる施設が見つかったら、事前に見学を行いましょう。施設の雰囲気や供養の内容を確認し、運営者と直接相談することで安心して契約ができます。

墓じまいと新たな納骨の手続き

従来の墓地がある場合、墓じまいの手続きが必要です。遺骨の移動や新しい施設での納骨手続きを進める際は、専門業者や施設スタッフに相談することをおすすめします。

合祀墓に関するよくある質問

Q. 合祀墓の費用はどれくらい?

A. 合祀墓の費用は施設や供養内容によって異なりますが、相場は3万円~30万円程度です。公営の合祀墓では比較的安価なプラン(10万円以下)がありますが、寺院や民間霊園が提供する合祀墓では、供養の頻度や内容が充実しているため、15万円~30万円程度になることもあります。また、彫刻料や永代供養料などの追加オプションが発生する場合もあるため、事前に内訳を確認することが重要です。

遺骨は取り出せる?

合祀墓の特徴として、一度埋葬された遺骨は基本的に取り出すことができません。これは、複数の遺骨を一緒に埋葬する形式上、遺骨の特定が難しくなるためです。そのため、後で遺骨を別の場所に移す可能性がある場合や、家族が個別の供養を希望している場合は、合祀墓ではなく個別安置型の永代供養墓を検討することをおすすめします。

合祀墓でもお参りはできる?

合祀墓でもお参りは可能です。ただし、一般的なお墓のように個別の墓石があるわけではなく、慰霊碑や共同の供養スペースが設けられている場合が多いです。お参りの方法としては、合祀墓が設置されている霊園や寺院を訪れ、そこでお線香やお花を供えることが一般的です。事前に施設の供養ルールや参拝可能な時間を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

合祀墓は、費用を抑えつつも永代供養を任せられる現代的な供養方法です。その費用相場は3万円~30万円程度で、管理負担が軽減され、継承者がいなくても安心して供養を続けられる点が多くの人に支持されています。ただし、一度合祀すると遺骨を取り出せないなどのデメリットもあるため、家族や親族と十分に話し合い、自分に最適な供養方法を選ぶことが大切です。

お墓選びは、故人を偲ぶ大切な場所を決める重要な決断です。後悔のない選択ができるよう、この記事を参考にしていただければ幸いです。

この記事を共有

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)

.png&w=1920&q=75)