霊柩車とは?種類・手配・費用から知っておきたいマナーまで徹底解説

公開日: 更新日:

「霊柩車(れいきゅうしゃ)」という言葉を耳にすると、多くの人が厳かな雰囲気や、少し近寄りがたい印象を持つかもしれません。それもそのはず、霊柩車は人生の終わりを象徴する存在であり、故人を火葬場へと送り届ける特別な役割を担う車両です。

しかし、その存在について詳しく知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。葬儀の場面で目にしても、車種や用途、どうやって手配するのか、いくらかかるのかといった情報はなかなか表に出ることはありません。

また、「霊柩車を見たら親指を隠す」という風習や、その他にも霊柩車にまつわる迷信やタブーについて聞いたことがある人もいるかもしれません。なぜそのような言い伝えがあるのか、背景にはどんな意味があるのか——それを知ることで、日本人の死生観や文化にも触れることができます。

本記事では、「霊柩車とは何か?」という基本から、車種の種類、手配方法、料金の相場、さらには霊柩車にまつわる風習やタブーまで、徹底的に解説していきます。

これから葬儀を経験する方、あるいは将来のために知識を深めておきたい方にとって、役立つ情報を網羅した内容となっています。

霊柩車とは

霊柩車とは、故人の遺体を火葬場まで運ぶために使用される専用車両のことを指します。英語では「hearse(ハース)」と呼ばれ、世界中で死者の移送に使われる車両として存在します。日本においては、主に葬儀の流れの中で、斎場や自宅から火葬場へ向かう際に使用され、いわば“最後の送り”を担う重要な存在です。

霊柩車は、通常の乗用車やワゴン車をベースに、棺を安全に安置できるよう内装を改造した特装車で、宗教的な意味合いや地域の風習に配慮した外観デザインになっている場合もあります。装飾が豪華な「宮型」や、リムジンのような「洋型」、最近では機能的な「バン型」など、使用する車種も多様化しており、家族の希望や宗教、地域性などによって選ばれます。

多くの人が霊柩車を見ると自然と厳粛な気持ちになり、道を譲ったり、手を合わせたりすることもあります。それは単なるマナーではなく、故人に対する敬意の表れであり、死を悼む日本人特有の価値観が反映されているといえるでしょう。

霊柩車の歴史と変化

日本における霊柩車の歴史は、死者を運ぶ手段そのものの変遷と深く関わっています。古代や中世の日本では、人の死は「穢れ(けがれ)」とされ、人目を避けるようにして人力で棺を運ぶ「輿(こし)」や、牛車のような簡易な運搬具が使われていました。

近代に入ると、明治維新以降の西洋化の影響を受けて、欧米から馬車型の霊柩車が導入されます。大正時代には一部の都市部で自動車を用いた霊柩車が登場し、戦後のモータリゼーションの波に乗って、全国的に自動車型霊柩車が一般化しました。

特に高度経済成長期(1950年代〜70年代)には、金色の彫刻が施された「宮型霊柩車」が葬儀文化の象徴となりました。寺社の屋根を模した豪華な外装は、“故人を極楽浄土へ送る”という宗教的意味を視覚的に表現するものでしたが、バブル崩壊以降、価値観の多様化や無宗教傾向の広がりにより、シンプルな「洋型」や「バン型」へと移行していきます。

現代では、火葬場の規定により「宮型霊柩車」が使用できない自治体も増えており、全国的に洋型・バン型への置き換えが進んでいます。また、最近では環境配慮型の電動霊柩車や、カスタム性の高い霊柩バンも登場し、時代に合わせた進化が続いています。

寝台車との違い

霊柩車とよく混同されるものに「寝台車」がありますが、両者は目的や使用されるタイミングが明確に異なります。

寝台車とは、ご遺体を自宅や安置所へ運ぶための車両で、主に病院や介護施設などで亡くなった方を搬送する際に使用されます。通夜や告別式の前段階での移送が中心で、外見は一般のワンボックスカーやバンに近いことが多く、目立たないよう配慮されたデザインになっているのが一般的です。

一方、霊柩車は通夜・葬儀後、斎場や自宅から火葬場へ故人を送り届けるための正式な車両です。装飾や形式が重視されることが多く、車両の種類も宮型・洋型・バン型など多様で、選択肢が葬儀社によって用意されています。

つまり、寝台車は“実務的な搬送手段”、霊柩車は“最終的な搬送手段”といった位置づけであり、それぞれの役割は明確に分かれています。混同しやすい用語ですが、葬儀の流れを正しく理解するうえで、この違いを押さえておくことはとても重要です。

霊柩車の種類

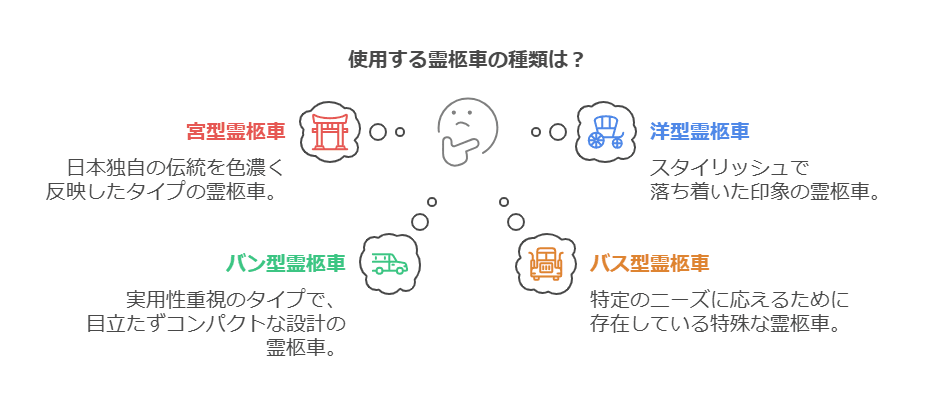

現代の日本において霊柩車にはいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴や用途、宗教観・地域性が反映されています。使用される霊柩車のタイプは、遺族の希望や宗教的背景、葬儀の形式などによって異なります。以下では代表的な4種類を紹介し、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

宮型霊柩車

宮型霊柩車とは、日本独自の伝統を色濃く反映したタイプの霊柩車で、屋根の部分に寺社建築を模した装飾が施されているのが最大の特徴です。煌びやかな金色の彫刻や唐破風(からはふ)の屋根が載った姿は、まるで小さな神社やお寺のような風格を放ちます。

このタイプの霊柩車が広く使われるようになったのは、戦後から高度経済成長期にかけて。特に昭和後期には、「故人を立派に送り出したい」という価値観が広まり、全国的に宮型が主流となりました。

しかし、近年では宮型霊柩車に対する評価は分かれるようになっています。一部の人にとっては「豪華すぎる」「目立ちすぎる」「宗教色が強い」といった理由から敬遠される傾向にあり、また都市部では火葬場や斎場が宗教的中立性を求めるケースも多く、宮型の使用を制限している自治体もあります。

そのため現在では、宮型霊柩車は主に地方や伝統を重んじる地域・家庭での使用に限られることが多くなっています。ただし、その壮麗な装飾には「極楽浄土へ立派に送り出す」という仏教的な意味合いが込められており、今なお支持する人も多く存在しています。

洋型霊柩車

洋型霊柩車は、リムジンやセダンをベースにしたスタイリッシュで落ち着いた印象の霊柩車です。外見は一見すると高級車のようで、宗教色が薄く、どのような宗派や葬儀形式にもなじむ点が現代のニーズに合っています。

元々は欧米で主流だったスタイルで、日本では1990年代頃から都市部を中心に急速に普及し始めました。現在では最もポピュラーな霊柩車の形となっており、多くの葬儀社が標準プランとしてこのタイプを採用しています。

洋型の魅力は、なんといってもその汎用性の高さと品位のある外観。派手さはないものの、故人や遺族に対して“静かな敬意”を示すことができ、宗教色の薄い現代の葬儀にマッチしています。

また、火葬場や公的施設との相性も良く、宮型と異なり使用制限がほとんどない点も選ばれる理由の一つです。シンプルかつ現代的な送り方を望む人にとって、もっとも自然な選択肢となっています。

バン型霊柩車

バン型霊柩車は、ミニバンやワンボックスカーをベースにした実用性重視のタイプで、目立たずコンパクトな設計が特徴です。装飾はほとんど施されておらず、一見すると普通のバンに見えるため、住宅街や狭い道路でも気兼ねなく使えるというメリットがあります。

価格面でも他のタイプに比べて安価であることが多く、費用を抑えた葬儀を希望する家庭に適しています。とくに近年は「シンプル葬」「家族葬」といった小規模な葬儀スタイルが増加しており、こうしたニーズに応える形でバン型の需要も増加傾向にあります。

また、バン型は見た目の派手さがないぶん、ご近所に気を遣いたい人や、宗教色のない送り方を希望する人にも選ばれる傾向があります。「静かに、自然に見送りたい」という価値観を持つ遺族には最適な選択肢です。

バス型霊柩車

バス型霊柩車はあまり一般的ではありませんが、特定のニーズに応えるために存在している特殊なタイプです。中型〜大型のマイクロバスをベースにしており、棺の他に遺族や親族が同乗できるよう設計されているのが特徴です。

火葬場が遠方にある場合や、移動の際に親族一同で付き添いたい場合に使われます。また、送迎車と霊柩車を兼ねているため、複数台の車両を手配する必要がなく、移動の負担を軽減できるという利点もあります。

ただし、取り扱っている葬儀社は限られており、車両そのものが少ないこと、道路事情によって運用に制限があることから、一般的な葬儀で目にすることはあまりありません。

それでも、特別な事情がある場合や、地方の葬儀、合同葬などで使用されるケースもあります。ユニークな存在ではありますが、選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。

霊柩車を手配する方法

霊柩車は、葬儀の流れの中で必要不可欠な存在ですが、自分たちで個別に手配する機会はほとんどありません。実際には、ほとんどのケースで葬儀社を通じて手配されるため、遺族が直接業者を探すことはまれです。ここでは、霊柩車の手配方法について詳しく解説します。

基本的には葬儀社が一括手配

霊柩車の手配は、葬儀プランの一部として自動的に含まれているのが一般的です。多くの葬儀社では、プランごとに「霊柩車付き」「〇〇kmまで込み」といった条件が設定されており、斎場から火葬場までの送迎がセットになっています。

特に都市部では火葬場までの距離が短いため、距離制限があっても超過料金が発生することは少なく、ほとんどの場合は追加手配の必要がありません。

車種の希望がある場合は要相談

霊柩車には宮型・洋型・バン型などの種類がありますが、葬儀社によって保有している車種は異なります。一般的なプランでは洋型やバン型が標準装備とされており、宮型など特殊な車種を希望する場合は、事前に申し出る必要があります。

また、宗教的・宗派的な配慮が必要な場合(たとえば宮型でなければならない仏式葬儀など)や、自治体によって宮型が使用できないエリアもあるため、事前の確認は非常に重要です。

個人で霊柩車を手配するケース

稀ではありますが、「直葬(ちょくそう)」や「家族だけの密葬」を行う際に、葬儀社を通さず霊柩車だけを外部業者から手配するケースも存在します。

この場合、霊柩輸送の認可を受けた専門業者に依頼することになります。車両の種類や搬送距離、時間帯などに応じて料金が設定されており、運転手込みの「チャーター方式」が基本です。ただし、一般のタクシー会社や運送業者がこれを行うことは法律で禁止されており、霊柩運送の許可(一般貨物自動車運送事業の特別な区分)が必要です。

また、自治体によっては搬送ルートや車両の大きさに制限がある場合もあるため、個人手配を希望する場合は入念な調整が必要です。

手配の際の注意点

霊柩車の手配において注意しておくべきポイントは以下の通りです。

・使用予定の火葬場の規定を確認する(宮型NGなど)

・希望車種がある場合は葬儀社に早めに伝える

・搬送距離に応じた料金の有無を確認する

・深夜・早朝の搬送には追加料金がかかる場合がある

・道路事情(狭い道、駐車スペースなど)に配慮する必要あり

また、斎場〜火葬場間の搬送以外にも、自宅への一時安置や他府県への搬送が必要になる場合もあります。そういった特別な搬送には「寝台車」が使われるケースもあるため、霊柩車と寝台車の役割の違いを理解した上での手配が望まれます。

霊柩車の料金

霊柩車を利用する際には、搬送にかかる費用が発生します。

その金額は「距離」「時間帯」「季節」「搬送条件」などによって異なり、葬儀の形式や選ぶプランによっても変動します。

費用を把握しておくことで、葬儀全体の予算管理がしやすくなり、不安やトラブルの回避にもつながります。

一般的な相場と距離による加算

霊柩車の料金は、基本料金+距離超過料金という形で構成されるのが一般的です。

・基本料金(10kmまで):およそ13,000円~20,000円

・超過料金:10kmごとに2,000〜5,000円程度の加算

下記は、距離別の料金イメージです(実際は葬儀社ごとに異なります)

搬送距離 | 想定料金 |

|---|---|

~10km | 13,000~20,000円 |

~20km | 15,000~25,000円 |

~30km | 18,000~30,000円 |

30km超 | 10kmごとに2,000〜5,000円加算 |

搬送区間の起点は「霊柩車の車庫」とされ、ご遺体をのせる場所から火葬場などの搬送先までの総走行距離が計算の対象となります。

時間帯・季節による割増の可能性

霊柩車の運行には、時間帯や季節、運行環境によって追加料金(割増運賃)が発生することがあります。

全国霊柩自動車協会によると、代表的な割増要因は以下のとおりです。

・夜間割増運賃(19:00〜22:00):この時間帯に待機または運行する場合に適用

・深夜割増運賃(22:00〜翌5:00):深夜帯での運行・待機には割増運賃が設定されている

・早朝割増運賃(5:00〜8:00):朝の早い時間帯に対応する場合の加算要因

・冬季割増運賃:降雪・凍結が予想される地域や時期では、2割増の料金が適用されることがあります

また、以下のような状況でも追加費用が発生する可能性があります。

・車両留置料金:依頼者の都合で30分以上待機が必要な場合

・2名乗務:長距離搬送などで交替運転者が必要な場合

・遺骨宅送料:搬送後、遺骨を車で宅送する場合の追加費用

・有料道路・フェリー利用:通行料・乗船料は実費精算となる

・通常業務を超える作業:ストレッチャーの使用、階段搬送など特別作業が発生した場合

これらの追加費用は事前の見積もりに明示されないこともあるため、依頼時に確認しておくことが大切です。

参照元:霊柩車のことなら、一般社団法人 全国霊柩自動車協会へ。

プラン内か個別手配か

多くの葬儀社では、霊柩車の費用が葬儀プランに組み込まれている場合が多いです。

ただし、「距離制限つきで含まれる」「夜間・冬季は割増対象」といった条件がついていることが多いため、以下の点を確認することが重要です

・基本料金に含まれる距離の上限(例:20kmまで)

・夜間・早朝・冬季などの追加条件の有無

・有料道路利用の扱い

・特別作業に関する費用の有無

プランの内容をよく確認せずに契約すると、最終的に想定より高額になる可能性があります。事前の詳細確認が非常に重要です。

法律上の注意点

霊柩自動車によるご遺体の搬送は、事業としての運送行為にあたり、道路運送法および関連法令に基づき、国土交通大臣に届出された運賃および料金が必ず適用されます。

したがって、霊柩運送事業者が他人の依頼を受けて搬送を行う場合、無償(無料)で提供することは制度上認められておらず、違法となります。

また、「無料搬送」「格安対応」などを宣伝している業者が、必ずしも正規の霊柩運送許可を持っているとは限りません。

制度上、霊柩搬送は有償であることが義務付けられているため、無料で対応するという案内には十分な注意が必要です。

信頼できる葬儀社または届出済の霊柩運送事業者に依頼することが、トラブルや法的リスクを避けるうえでも重要です。

霊柩車に関するタブー

霊柩車は、故人を火葬場へと送り届ける厳粛な役割を担う存在であり、そのため人々の間には多くの暗黙のマナーやタブーが存在しています。

これらのタブーは、宗教的な教義に基づくというよりも、死を神聖かつ慎重に扱う文化的感覚から生まれたもので、日本人の死生観や精神性が色濃く反映されています。

霊柩車に向かって手を振ってはいけない

霊柩車に手を振ることは、多くの人が避けるべきとされている行為のひとつです。

なぜなら、「別れを喜んでいるように見える」「霊を呼び寄せてしまう」といった不吉な意味合いがあるとされているからです。

本来、葬送の場面は静かに見守るものであり、霊柩車が通過する際には手を合わせる、帽子を取る、黙礼するなど、敬意と哀悼の気持ちを表す行動が望ましいとされています。

写真を撮るのはNGとされることが多い

霊柩車や火葬場、葬儀の様子をスマートフォンなどで撮影することは、マナー違反と見なされる場合があります。

特に霊柩車は「死を象徴する車」として扱われており、写真に残すことを縁起が悪いと感じる人も多いのが実情です。

宗教的な理由ではなくとも、「不吉」「運気が下がる」「霊を連れてきてしまう」といった感覚を持つ人は少なくありません。

無用なトラブルを避けるためにも、撮影は控えるのが無難です。

車両に触れたり、覗き込んだりしない

霊柩車が停車しているときに、車体に触れたり、棺の中を覗き込んだりするのは極めて失礼にあたる行為とされています。

これは単にマナーの問題ではなく、故人の魂に対する冒涜、そして遺族への無神経な振る舞いと受け取られる恐れがあります。

特に小さな子どもが無邪気に霊柩車に近づくことがありますが、周囲の大人がきちんと教えてあげることが大切です。

不用意な会話・冗談を控える

霊柩車を前にして、不謹慎な冗談や笑い話をすることも避けるべきです。

葬儀の現場は、故人を敬い、静かに見送る場であり、軽率な言動は周囲の人々の気分を害するだけでなく、マナー違反にもなります。

また、霊柩車が通るのを見かけたときに「あっ、霊柩車だ!」と声に出すのも、不吉を呼び込むと考えられる地域があり、避けたほうが無難です。

霊柩車に関するタブーは、法律や明文化されたルールではありません。

しかし、それらはすべて、故人とそのご遺族への敬意を形にした日本人独特の感性であり、これを理解し、配慮することで、大切な場面での礼儀を保つことができます。

霊柩車にまつわる迷信

霊柩車に対する風習や迷信の中で、最もよく知られているのが次のものです。

「霊柩車を見たら親指を隠す」

霊柩車を見かけたとき、「親指を隠す」という行動には、親の死を遠ざけるための願掛けの意味が込められているとされています。

語源には諸説ありますが、もっとも広く知られているのは以下の考え方です。

・親指=「親を象徴する指」

・死を運ぶ霊柩車を見ると、その“死”が親に及ぶと考えられた

・それを避けるために「親指を隠して守る」という意味の行動に発展した

この迷信には科学的根拠はありませんが、「縁起を担ぐ」「死を避ける」という日本人独特の死生観や感受性が表れているものです。

今でも年配の方の中には実践している人も多く、若い世代にも語り継がれている風習のひとつといえるでしょう。

まとめ

霊柩車は、葬儀における重要な役割を担う車両であり、単なる移動手段ではなく、故人を最期の旅路へと送り出す儀礼的な空間でもあります。

その存在には、日本人の死生観、宗教観、そして文化的な価値観が色濃く反映されています。

この記事では、霊柩車の基本的な役割から始まり、歴史や寝台車との違い、さまざまな車種の特徴、手配の仕方、料金体系や法制度上の注意点、そしてタブーや迷信まで、広く深く掘り下げて解説してきました。

霊柩車に関する知識を持つことは、いざというときに慌てず対応できるだけでなく、故人を敬い、遺族や関係者への配慮を示す行動にもつながります。

また、「霊柩車を見たら親指を隠す」といった迷信ひとつを取っても、それは単なる迷信ではなく、死に対する畏れと敬意、家族を大切に思う心の表れだと言えるでしょう。

現代では、霊柩車の種類も多様化し、葬儀のスタイルも変化していますが、変わらないのは「人を見送ることの重み」です。

その想いをのせて走る霊柩車の姿に、私たちは何か大切なものを見つめ直すきっかけを得ているのかもしれません。

この記事を共有